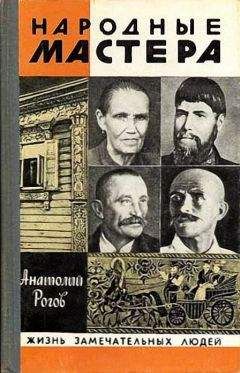

Анатолий Рогов - Народные мастера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Народные мастера"

Описание и краткое содержание "Народные мастера" читать бесплатно онлайн.

Книга писателя Анатолия Рогова посвящена жизни и творчеству выдающихся мастеров, родоначальников всемирно известных промыслов: Анне Мезриной - дымковская игрушка, Игнатию Мазину - городецкая живопись, Василию Ворноскову - кудринская резьба, Ивану Голикову - палехская лаковая живопись. Автор обращается и к истории, и к сегодняшнему дню народных промыслов, их богатейшим традициям.

Ездил Голиков с артелями в разные города и по монастырям расписывать новые церкви. Там, конечно, тоже только свою работу делал: одежу святых да все, что вокруг них. Надрываться не надрывался, лучше у какой-нибудь речушки или пруда с удочкой просидит. А то и шашни с молодыми монашками заведет. Парень он получился приятный: легкий, лицо смуглое, мягкое, усики подкрученные, глаза чернущие, большие, быстрые, картуз набок. На деньги нежадный, винца там или каких сладостей — карманы вмиг опростает. Только вот говорун, как и в детстве, был слабый: два-три отрывистых слова скажет, заволнуется, покраснеет, руками задергает, еще два-три слова выпалит, махнет и виновато заулыбается. Хорошо улыбался — открыто, по-доброму, зубы белые-белые. Начнет заместо разговора на балалайке наигрывать и негромко ей подпевает.

Одним словом, был Иван Голиков и в свои семнадцать, и в двадцать, и в двадцать пять лет самым что ни на есть обыкновенным мастеровым-иконописцем, каких в одном только его родном Палехе было еще сотни две. И внешность имел обыкновенного мастерового, а позже — так даже и очень захудалого мастерового. И мысли, конечно, имел соответственные. И желания. И жизненный путь у него складывался, как у всех. В двадцать призвали в армию на действительную, о которой и запомнилось-то всего, как сошелся там в городе Лиде Виленской губернии со старостой, дьячком, регентом и сторожем местной церкви и как они пьянствовали, пропивая копейки и «просвирные и кружечные». Тут было всего, но хорошего — ничего. Потом, отслужив, женился на золотоволосой худенькой певунье Насте — своей же, палехской. А через полтора месяца — империалистическая, и загремел солдат на все три года в окопы и обозы, в Мазурские болота. Участвовал в восемнадцати крупных боях, попал в плен, бежал, потерял сраженного пулей бежавшего вместе с ним товарища, был контужен, но все же уцелел и в Февральскую революцию даже нарисовал на четырехаршинной фанере первый свой плакат: солдата и крестьянина, протянувших друг другу руки. Полк их готовился к митингу смычки с крестьянством. Когда шли с этим плакатом по деревне, мужики снимали шапки и крестились — думали, икона…

Была, правда у Голикова, кроме косноязычия, еще одна особенность: слишком уж открытая, слишком наивная душа. Все всегда всем без разбору в глаза лепил, особенно если жадность или подлость видел. А люди этого не любят и не прощают — мстят. Восемь мастерских пришлось ему до армии-то сменить. И друзей у него из-за этого почти не было.

5

После Октябрьской революции спрос на икону стал стремительно падать и вскоре исчез совсем. Палешане оказались не у дел. А жить-то надо. У кого были лошади, те пахали землю, занимались извозом, некоторые заготовляли дрова, некоторые подались в овчинники — овчинники тогда прилично зарабатывали. Несколько человек пытались освоить роспись, которой славился Сергиев Посад: на деревянных изделиях — полках, шкафчиках, кубышках, шкатулках — каленой иглой выжигали контурный рисунок и потом раскрашивали его масляными красками. Но навыков и приемов эта техника требовала совершенно незнакомых, изделия, даже самые простенькие полочки, и те получались много хуже сергиевопосадских, покупали их плохо, и дело вскоре заглохло.

А Голиков ничего, кроме иконописи, не знал и не умел. И земли у него не было ни клочка; осерчал как-то дед на отцово пьянство и не записал за ним ни сажени, все другому сыну отдал.

Октябрьскую революцию Иван Иванович встретил в Шуе, в кругу старых большевиков, среди которых были его знакомцы-палешане Колесов и Вицин (Никитич). Ходил с ними на митинги, помогал чем мог их работе в те огневые дни. Видимо, Иван Александрович Колесов тогда и с шуйским всеобучем его связал. Там срочно налаживали выпуск плакатов, популяризирующих молодую Красную Армию. Обещали дать паек — пшено, селедку и махорку и немного денет. Время-то страх какое голодное настало, пришлось даже вареный столярный клей попробовать. Голиков-то уже сам четвертый был: дочь Рая в Москве родилась, а здесь, в Шуе, сын Юрий. И помощи ниоткуда никакой, в Палехе даже огорода не стало: мать от голодухи к дочери в Иркутск подалась, да там и умерла от тифа.

Шуйские плакаты Голикова, вернее, листовки-плакаты, так как в целях экономии бумаги их выпускали небольших размеров, тоже смахивали на иконы…

Поиски заработка привели Голикова и в Шуйский показательный театр. Нанялся туда художником-декоратором, хотя сам позже признался, что «знания декоративной живописи имел очень слабые», вернее, никаких не имел.

«На мое счастье, — пишет Голиков, — режиссер Матрин, художник и знаток театра, обратил на меня внимание и, можно сказать, выучил. Тут я впервые почувствовал: попал к месту. Работал день и ночь».

Николай Петрович Матрин действительно сделал великое дело. Но не столько тем, что выучил Голикова основам театральной живописи и приобщал его к большому искусству, сколько тем, что, будучи сам человеком талантливым, широко эрудированным и чутким, он, по существу, первым разглядел, что собой представляет этот порывистый мужичонка с внешностью захудалого мастерового. Разглядел, что он одарен редчайшим творческим воображением. Все, что угодно, вмиг представит и изобразит: по-своему, конечно, очень условно, но изобразит.

— У тебя, Иван Иванович, — восторгался Матрин, — талант черт знает какой! Тебе надо ехать в Москву, ты там год пробудешь, и весь мир тебя узнает…

В те два-три года Голиков и сам не единожды думал: «А что, ведь и правда, ведь больше же никто из Палеха в настоящие художники не вышел. А у меня получается. Безо всяких училищ получается. Может, и правда есть талант?.. Вон уж сколько раз зрители-то хлопали и вызывали персонально его — Голикова. И уж выходил, кланялся… Если бы из Палеха кто увидел, господи, померли бы от удивления!.. И Матрин верно про фантазию-то: он только ведь о том и думает, чтобы все разное было. Иначе же нельзя: ведь нынче Шекспира ставят — там одна жизнь, завтра Островского — все совсем иное, потом Леонида Андреева, Мольера, Гамсуна…».

В человеке пробуждалась вера в себя и в свои силы. А в творчестве этим, как известно, определяется очень многое, если, конечно, человек действительно не без способностей.

Когда не хватало материалов — тогда всего не хватало, — Голиков придумал ставить спектакли в световых декорациях. Рисовал их на папиросной бумаге размером сантиметров в десять-пятнадцать, раскрашивал ярчайшими анилиновыми красками — вот когда впервые пригодились ему навыки миниатюрного иконного письма! — зажимал эти картинки между стеклами, получались самодельные диапозитивы, и их проецировали на сцену.

Его знали уже и в Иваново-Вознесенске, и в Ярославле, и особенно в Кинешме, куда Голиков вскоре перебрался вместе с приглашенным туда Матриным, заявившим, что он «не хочет потерять такого друга».

Попал к месту. Один из полутора сотен бывших иконописцев занимался искусством…

Ему тогда уже перевалило за тридцать пять. Маленький, тощий, весь как будто из острых углов составленный, а глаза точно угли черные и точно угли горят все время. А неровные кошачьи усы все время подрагивают.

Какое-то постоянное глубокое и глухое беспокойство поселилось в нем в последнее время. Очень многое не нравилось, накатывала вдруг дикая тоска, и он, изнывая, метался по пустому, гулкому театру или по своей комнатенке, задевал дверные косяки, товарищей, тыкался в пыльные задники, ронял бутафорию… Какие-то странные красочные видения стали накатывать. Ветерок тронет, например, осинки по-над Волгой, разольют они в синем небе трепетный серебристый свет, и полдня потом пройдет, два дня пройдет, а свет этот, серебро это, легкое и радостное, все еще в нем как будто внутри звенит и светится… светится… Или: мимо их театра все какой-то бывший солдат на культяшках прыгал. Дощечка-то его по булыжинам тяжко стукает. Пропрыгает он, а душу будто что-то жгуче-багровое опалило, с какой-то мглистой тоскливой синью. И долго-долго эти цвета не уходят, плывут и плывут и вокруг и сквозь тебя… Или что-то брусничным представится, или ало-маковым, или карминным. Красное виделось чаще всего, он очень любил красное. На железнодорожных станциях и путях от светофоров порой глаз не мог оторвать — все смотрел в их прозрачно-бездонную глубину, где шла какая-то своя таинственная красная жизнь.

Он чуял, догадывался, что с ним происходит. Но как связать огонь души своей с красками, не знал. Не знал, как перелить в них то тепло и ликование, которые вдруг захлестывают и распирают его, или ту надрывно-саднящую боль, которая приходит не реже радости. Временами эти чувства жгли так, что, казалось, еще немного, и душа сгорит, испепелится дотла, если срочно не выпить водки и не попросить случившегося рядом человека запеть песню. Самому ему в такие минуты было почему-то трудно петь…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Народные мастера"

Книги похожие на "Народные мастера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Рогов - Народные мастера"

Отзывы читателей о книге "Народные мастера", комментарии и мнения людей о произведении.