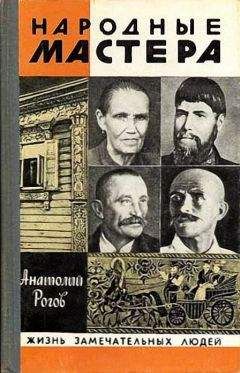

Анатолий Рогов - Народные мастера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Народные мастера"

Описание и краткое содержание "Народные мастера" читать бесплатно онлайн.

Книга писателя Анатолия Рогова посвящена жизни и творчеству выдающихся мастеров, родоначальников всемирно известных промыслов: Анне Мезриной - дымковская игрушка, Игнатию Мазину - городецкая живопись, Василию Ворноскову - кудринская резьба, Ивану Голикову - палехская лаковая живопись. Автор обращается и к истории, и к сегодняшнему дню народных промыслов, их богатейшим традициям.

Он чуял, догадывался, что с ним происходит. Но как связать огонь души своей с красками, не знал. Не знал, как перелить в них то тепло и ликование, которые вдруг захлестывают и распирают его, или ту надрывно-саднящую боль, которая приходит не реже радости. Временами эти чувства жгли так, что, казалось, еще немного, и душа сгорит, испепелится дотла, если срочно не выпить водки и не попросить случившегося рядом человека запеть песню. Самому ему в такие минуты было почему-то трудно петь…

Дома он просил обычно жену:

— Настя, давай «Тройку»!

Ох, как она пела!..

Об этом надо было бы тоже рассказать людям, чтобы каждый почувствовал, что может сделать человеческий голос с другим человеком, с его сердцем и душой.

Но как рассказать?

А тут еще по утрам, на зорьке, в самое отрадное для него время, он почему-то без конца стал вспоминать то липовые и кипарисовые доски с желтоватым и гладким, как кость, левкасом, то яркие горки порошков-красителей в облезлых деревянных ложках без черенков, что были когда-то разложены на его столе. Вспоминал, как вот в такие же ранние тихие часы, прихлебывая из кружки холодное молоко и прислушиваясь к голосу Насти, ворчавшей во дворе на рябую курицу, которая опять снеслась в лопухах за баней, он присаживался к этому своему столу у окна, разглаживал ладонями уже нагретую солнцем бумагу на нем, надбивал припасенное с вечера яйцо, отделял белок и прямо в скорлупе тихонько взбивал желток с водой и уксусом, а затем долго, с удовольствием перемешивал порошки с этой эмульсией. Разведенные темперные краски становились во сто раз ярче, чем сухие.

Теперь ни Насти, ни ребят, ни их сонного посапывания не было рядом, и из окон не пахло прошедшим мимо стадом.

Город в такую рань только-только пробуждался, и Иван Иванович мог еще полежать в постели. Он прикрывал глаза и опять видел эти вспыхивающие от эмульсии краски и как будто даже слышал их особый тонкий запах, хотя на самом деле от них лишь немножко отдавало уксусом. А следом все чаще видел, как он устраивает на столе уже прописанную доску и кладет на нее новые прозрачные слои, от которых она загорается, подобно большому сказочному самоцвету…

В иконе было, конечно, много косного, особенно то раздельное письмо «по образцам» и застылая неподвижность святых. Но ведь техники-то живописной, такой богатой и прекрасной, нет больше нигде. Сколько поколений русских художников ее придумывало, чтобы при всей условности иконы можно было бы одним цветовым строем, ритмикой удлиненных величавых фигур и затейливых горок и палат передать человеку любые глубочайшие чувства и мысли; взволновать его, обрадовать, успокоить. Неужели же это могучее искусство исчезнет? Не иконы — они уже исчезли, а сама эта живопись…

Матрин познакомил его с молодым писателем Михаилом Сокольниковым, заведовавшим городским отделом культуры, и теперь они на пару твердили, что с его талантом надо ехать в Москву поступать учиться.

Но он вдруг все бросил и укатил в Палех.

Повод, правда, был: захворала Настя, дети малые, а их уже трое. Хорошо, старушка теща вызвалась смотреть за ними. Отправил к ней всех четверых, а сам, по воспоминаниям односельчан, именно в ту зиму двадцать первого — двадцать второго года писал какие-то картинки для продажи на базаре, работал для ближайших фабричных клубов как декоратор. Ни одна из тех картинок, к великому сожалению, не сохранилась, и кто теперь скажет, что в них было? Может быть, первые попытки передать красками пожар души своей?

Для посторонних все это выглядело, наверное, странным, нелепым. Тридцать шесть лет мужику, трое детей, ни у одного смены порток нету, живут беднее бедного, а он, как в молодости, все бегает. Такое дело освоил, настоящим художником стал, в газетах про него пишут, через каждые две недели твердую получку получал, — и ладно, что в отъезде, главное, что твердую, — так нате вам: опять что-то новое затеял, по фабрикам и базарам мотается. Степенные люди снисходительно улыбались: несерьезный человек, заполошный… Никому и в ум не приходило, чем мучается человек. А он тоже ни перед кем не распахивался, в селе тогда, можно сказать, вообще ни с кем не дружил, кроме горького пьяницы, сельского поэта и бывшего хорошего личника Александра Егоровича Балденкова, по-уличному просто Балды, или Бедного Гения, как он сам себя называл. Этот понимал с полуслова, какая тоска Голикова одолевает: ему ведь и самому столько хотелось людям рассказать, так хотелось согреть их хоть немножечко, чтобы меньше было на свете одиночества и зла. Худых хлестал в своих стихах почем зря, а о траве, например, написал такое, что у Голикова всякий раз слезы на глаза наворачивались, как только вспоминал эти слова:

С светом вольным ты простилася,

Скоту на зиму ты сгодилася.

Ты прости меня, травка-милушка.

И твово врага ждет могилушка.

Вместо росыньки я облит слезой.

И ко мне придет также смерть с косой.

Подкосит меня, как и я тебя…

Создал песенку я, тебя любя.

Но как рассказать о боли души красками, Александр Егорович Балденков не знал и посоветовать ничего не мог — ни выпивший, ни трезвый. Говорил только:

Да, поздно постучалась муза

В мое разбитое окно!

И вот однажды на заре глядят соседи, а Голиков снова запирает свой дом, и мешок его за плечами висит на лямках.

Ох уж этот латаный серый мешок! Сколько про него злословили в Палехе! Спрашивали Ивана Ивановича, снимает ли он его, хоть когда спать-то ложится… Голиков только кривил рот в улыбке, но до тридцатых годов, уже став знаменитым, все так и бегал по селу с этим своим мешком, закинутым за одно левое плечо. Таскал в нем краски, полуфабрикаты, кисти, готовые миниатюры, харчи и обязательно какие-нибудь гостинцы ребятишкам — пряников на последние гроши купит, либо алых городецких лошадок в сусальных золотых яблочках, либо камешки где красивые подберет.

Так вот, в то утро он опять в Кинешму подался. Решил еще раз обо всем поговорить с Матриным — тот ведь тоже его понимает…

Но Матрин перебрался в Москву. А Сокольникову было не до него, устраивал какой-то книжный магазин, подарил книжку стихов.

Пошел обратно на вокзал. Наблюдал, как бушует нэп.

Город казался незнакомым. Какие-то лавочки и харчевни в наспех побеленных старинных лабазах. За стеклами невиданные уже множество лет окорока, тугие штуки сукна и цветастого шелка, толстые сигары в деревянных коробках. Катят извозчичьи пролетки с нарядными пассажирами — того и гляди зашибут. Народу на вокзале тьма-тьмущая, хвосты за билетами в полплощади. Прислушался, кто куда едет; одна симпатичная гражданка, стоявшая вблизи кассы, несколько раз повторила слово «Москва». Неожиданно для самого себя попросил ее взять и ему билет до Москвы.

«А что, давно свояка не видел!»

6

«Наутро в Москве. Прихожу к свояку А. А. Глазунову.

— Какими судьбами?

— Поговорить об искусстве…»

Глазунов владел до революции небольшой иконописной мастерской, отлично знал разные стили, писал и сам, собирал древние иконы, в том числе палехские, книги по искусству, рисунки и фотографии и даже выпустил в десятые годы небольшую книжечку по иконографии. В общем, был для своего круга человеком и весьма образованным, и деловым, и, как скоро оказалось, достаточно гибким и чутким.

Голиков тогда ведь чего искал?

Умного советчика искал. Опереться ему на кого-нибудь было нужно. Крайне нужно. И пожалуй, это счастливая судьба, впервые за всю жизнь счастливая, что он не встретил тогда Матрина и не сумел как следует поговорить с Сокольниковым. Они бы опять на учебу или по линии театра его направили, то есть все дальше от прежней профессии. А Глазунов сразу учуял, что если человека, уже перепробовавшего столько художнических занятий, все же так властно тянет к себе самоцветность иконописи и сам процесс их прежнего ремесла — а они об этом в основном в тот день и говорили, — то, значит, не жить Голикову без этого, и при его кипучей натуре он горы свернет, но отыщет новое применение иконописной манере и технике. Да Глазунов об этом и сам не раз думал, но только не был уверен в своих силах и поэтому ничего не предпринимал. А с Голиковым можно и попробовать поискать, чем бы таким близким их прежнему мастерству заняться, нужным новой России. Голиков и новую жизнь хорошо понимает, всю ее ломку и идеи.

Наверное, подумал Александр Александрович в тот долгий разговор и о возможном воскрешении своей мастерской в условиях новой экономической политики. Наверное, подумал, потому что все дела забросил и уже на следующее утро повел Ивана Ивановича в Кустарный музей. Решили посмотреть, нет ли чего подходящего для них там.

Остановились у витрины с черными лаковыми изделиями из подмосковного села Федоскина, украшенными писаными яркими миниатюрами, старались разглядеть технику письма и понять, что это за материал такой — папье-маше. Голиков знал, что его делают из картона, но, как картон становится толстым, черным, лакированным и твердым, словно кость, понятия не имел…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Народные мастера"

Книги похожие на "Народные мастера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Рогов - Народные мастера"

Отзывы читателей о книге "Народные мастера", комментарии и мнения людей о произведении.