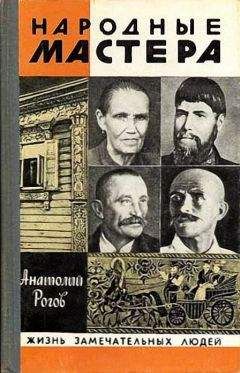

Анатолий Рогов - Народные мастера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Народные мастера"

Описание и краткое содержание "Народные мастера" читать бесплатно онлайн.

Книга писателя Анатолия Рогова посвящена жизни и творчеству выдающихся мастеров, родоначальников всемирно известных промыслов: Анне Мезриной - дымковская игрушка, Игнатию Мазину - городецкая живопись, Василию Ворноскову - кудринская резьба, Ивану Голикову - палехская лаковая живопись. Автор обращается и к истории, и к сегодняшнему дню народных промыслов, их богатейшим традициям.

Азарт был большой, даже старики и старухи кричали и спорили. Все были тут, почитай, вся деревня и некоторые из Коскова. Часа три колготились, пока тот же Мишка Ретичев вдруг не закричал:

— Погодь!

Он уставился на замок.

— Кто ж это так скобы-то вдел: не вдоль, а поперек? Мы ж его не отпираем, а рвем…

Все смотрели на Мазина. Даже одна из взмокших, тяжело дышавших лошадей. Стало тихо.

А он насупился и недоуменно развел руками, но газа у него были смешливые.

— По морде бы за такие шутки! — рявкнул кто.

— И то…

— Лошадей взмылили…

Но тут затрясся, мелко захихикал отец Михаил:

— Ну, надул!..

И другие стали смеяться, вспоминая, как только что горячились, спорили и прыгали, словно малые ребята, вокруг этого дурацкого замка. И ведь не час, не два… Ведь про все забыли, а их просто надули. Ну Мазин! Устроил распотеху. Всю деревню облапошил. Целое представление…

А свои фантастические истории Мазин начал сочинять еще в детстве. Мальчишки, известное дело, многие любят наплести с три короба. Но потом это проходит. А у него наоборот: чем старше делался, тем больше сочинял. Иногда ему даже в глаза говорили:

— Брешешь!

Он вздыхал.

— Зато интересно. Что так-то сидеть… Эх вы…

И замолчит, обиженный.

И всем станет скучно…

Перестали обличать после истории со знахарством. Объявил вдруг, что достал какие-то старинные книги, но никому не показывал, только рассказывал, какие чудеса можно делать, прочитав их.

Одной бабе вдруг зубы заговорил; пошептал, пошептал что-то — перестали болеть. Мальчонке вывих вправил. Боль в животе успокаивал. А потом и медом стал лечить, и пчелок на поясницу сажал от прострела. Потянулся к нему народ.

Ночь, полночь — постучатся, он встанет, посмотрит, что у человека, — никому не отказывал. Если кровь шла — поводит вокруг пальцем, пошепчет что-то, пожмет рядом и остановит. И всегда предупреждал:

— Но мне только чтобы с голоду: тогда могу, а сытому — нет…

Книги у него стояли на полке, все толстые, старинные, в коже. Перед иконами там горела зеленая лампада. Сын его вспоминает, как приходил иногда за полночь с гулянки, а они с матерью не спят: она грунтует донца, а он читает какую-нибудь из этих книг. Без дела никогда не сидели. Не помнит он, чтобы мать и отец когда между собой ругались. Отец голос вообще ни на кого не повышал спокойный был. Громко только песни пел. А если и рассердится за что на мать, то пальцем по столу постучит и скажет: «Заскребла, скребуха!». Скребухой звал лишь когда сердился, а обычно ласково «Мазеной» или Анной Алексеевной. Она была из Ржанова — это еще восемь верст за Узолой. Отец ее валял валенки, считался зажиточным. Маленькая, курносая, бойкая, она как будто для Мазина и была рождена. Никогда не унывала, не уставала, во всем поддерживала, помогала в работе с донцами, управлялась вместе с ним в поле, и с двумя коровами, со всей прочей скотиной, с домом, и, главное, народила Игнатию Андреевичу шесть мальчишек и шесть девчонок. Причем всех ровно через раз: сын — дочь, сын — дочь. Только одеть-обуть такую ораву успевай поворачиваться; ткала тоже сама, все в новинах ходили. «Истинная Мазена!» — нахваливал ее Игнатий Андреевич. Подтрунивал лишь над ее сюсюканьем; «Нянидушка», звала она, например, Леонида. А ребят их в деревне кликали «мазятами». Дружно жило семейство. Старший, Василий, тоже помогал отцу, еще мальчишкой уже наводил орнаменты, а потом и товар возил в Городец и Нижний. Все младшие были при деле, когда не ходили в школу. «Ой, какие они задорны на работу, Мазины-то! — говорили в Курцеве. — Не знаем обедать-то, обедают ли? Бросаются на работу…».

12

От Курцева до Коскова полверсты. В Коскове к четырнадцатому году насчитывалось сорок три двора, а в Курцеве всего двенадцать. Но там помещались церковь и школа, и деревни жили одной жизнью, одними заботами и настроениями. И лучшим мастером большинство считало вовсе не Мазина, а Игнатия Клементьевича Лебедева, хотя он много лет проживал не в родном Коскове, а в Городце и не красил донец.

Он занимался обивкой, покраской и лакировкой выездных саней, тарантасов и пролеток, которые изготавливались в мастерских Муравьева, Лоцмановых и Сушина.

Высокий, прямой, очень сильный, с русобородым красивым, всегда спокойным лицом, истый старовер, человек умный и наделенный художественным талантом, Игнатий Клементьевич жил разумно и строго, стремился к духовному самообогащению, много читал, прекрасно пересказывал своими словами «Руслана и Людмилу», былины про Илью Муромца, историю Александра Македонского, помнил уйму стихов. Поначалу-то он занимался своими тарантасами и пролетками в Коскове, прямо в отчем дворе, а в Городец переехал в начале века не столько, чтобы быть поближе к мастерским, сколько для того, чтобы общаться с Иваном Григорьевичем Блиновым. Был тогда там такой человек, жене Лебедева доводился родственником. Тоже выходец из крестьян подгородецкой деревни Кудашихи, он еще мальчиком самостоятельно выучился грамоте и великолепно рисовал, копировал иллюстрации из старинных книг, а потом овладел и старинной каллиграфией, знал до сорока почерков и мог целиком повторить любую из так называемых лицевых, то есть иллюстрированных, рукописных книг. Купцы-старообрядцы, и в первую очередь Овчинников, завалили его заказами, и он уже не только копировал древние фолианты, но и сводил воедино отдельные тексты и сам их великолепно иллюстрировал. Художник он был очень одаренный и работал в манере старинной русской миниатюры, знал все ее особенности. Текст чаще всего писал своеобразным полууставом шестнадцатого века. Бумагу же для этих книг перед использованием ненадолго клал в воду с пережженным сахаром: желтая вода и ее делала желтой, как будто многовековой. Сам изготавливал и красивые кожаные тисненые переплеты для своих книг, непременно с медными или серебряными застежками. Одним словом, это был настоящий каллиграф-виртуоз, последний в нашей стране, по мнению виднейших ученых. И хотя по их же мнению, Блинов был «не очень научен в воспроизведении некоторых рукописных стилей, все, однако, искупается его общей большой талантливостью». Он ведь писал еще и картины в таком же подстаринном духе, и одна из них, очень большая «Куликовская битва», и сейчас украшает городецкий музей. Причем если не читать подпись, то кажется, что это длинное полотнище с иконописно решенными массами русских и татарских воинов появилось в те же стародавние времена, а не в двадцатом веке. Создал Иван Григорьевич и рукописное «Слово о полку Игореве» со своими иллюстрациями. Переписывал и иллюстрировал сказки Пушкина, за что еще в 1914 году получил премию в четыреста рублей, и эти картинки много лет воспроизводились в учебниках «Родная речь». Подолгу работал в Историческом музее, в Петербургском археологическом институте, в Казанское университете, в Московской типографии Бугрова, специализировавшейся на редких изданиях. Рукописи, древние грамоты, акты, миниатюры… Он их переписывал восстанавливал, реставрировал, исследовал, копировал, создавал новое, в частности, разные эмблемы. А в советские годы стал инициатором создания Городецкого краеведческого музея, отдал ему более десяти лет.

Он знал и умел поразительно много, и его официально, в документах называли историком-художником.

Да и человек был очень светлый и цельный и даже внешне отличался большим благородством и красотой. До глубокой старости, а он дожил до 1944 года, выглядел очень красивым.

Игнатий Клементьевич Лебедев был в него влюблен и старался во всем подражать. Иван же Григорьевич учил его рисовать, познакомил с иконописью, приобщил к чтению, и одно время даже давал копировать картинки для своих книг, сам писал только текст. Поновлял Игнатий Клементьевич и старые иконы. Делал новые. И картины писал, даже четырехметровую как-то начал — аллегорический бой праведных и неправедных сил. Но бросил…

А донец до революции расписал лишь несколько штук на подарки. И они были совсем отличные от узольских, хотя сюжеты он взял традиционные.

Одно из них можно назвать «Всему — свое время». На нем два одинаковых кадра: в верхнем — в небольшой нарядной гостиной собрались две молодые пары. У одной полнейший «совет да любовь», они, мило воркуя, сидят на диване перед накрытым столом. И совсем не замечают, что их друзья поссорились и стоят в разных концах комнаты за высокими стульями, не глядят друг на друга и вообще, кажется, не знают, что делать дальше.

А на столе самовар урчит, нетронутые рюмки поблескивают, закуска. Все явно готовились к этой встрече, принарядились, у девиц высокие прически…

А в нижнем кадре тоже четверо, только одни женщины в саду, все среднего возраста, все держатся чинно, одеты строго и наглухо, до самого подбородка. Отшумела любовь, отсверкала ласками и печалями, теперь они матери, хозяйки домов, теперь им пристало только так вот собраться под яблонькой да испить чайку с домашним вареньем да спокойненько поразговаривать о том о сем.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Народные мастера"

Книги похожие на "Народные мастера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Рогов - Народные мастера"

Отзывы читателей о книге "Народные мастера", комментарии и мнения людей о произведении.