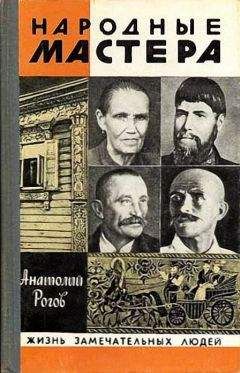

Анатолий Рогов - Народные мастера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Народные мастера"

Описание и краткое содержание "Народные мастера" читать бесплатно онлайн.

Книга писателя Анатолия Рогова посвящена жизни и творчеству выдающихся мастеров, родоначальников всемирно известных промыслов: Анне Мезриной - дымковская игрушка, Игнатию Мазину - городецкая живопись, Василию Ворноскову - кудринская резьба, Ивану Голикову - палехская лаковая живопись. Автор обращается и к истории, и к сегодняшнему дню народных промыслов, их богатейшим традициям.

В Косково вернулся Лебедев. Пролетки и тарантасы и подстаринные книги были теперь тоже никому не нужны. Стали они с Краснояровым собирать артель, поначалу не художественную: детские качалки делали, шкафы, комоды, тумбочки — столяры-то все были отменные. Наладились точить солонки, кандейки, бураки и их уже расписывали. И детские стульчики расписывали. Мазин тоже вошел в эту артель, переименованную позже в промколхоз.

Донца писали только близким знакомым на память.

В тридцатом году приехал на Узолу Иван Иванович Овешков — талантливый резчик и рисовальщик, он работал в Институте художественной промышленности. Сказал, что институт хочет им помочь возродить промысел.

Они не знали, что в Москве в Историческом музее еще в 1921 году состоялась большая выставка под названием «Русское крестьянское искусство». Овешков привез ее афишу, и там было написано, что «крестьянское искусство почти никому не известно, а между тем достойно нашего глубокого внимания», и что «во многих случаях крестьянин-художник может указать новые пути нашему современному искусству»… Их росписи тоже показывали на этой выставке, и все восторгались, а самый крупный специалист по народному искусству Василий Сергеевич Воронов уже несколько раз сильно хвалил ее в печати: «Нижегородская манера… наиболее чистый вариант подлинного живописного искусства… она стала традиционна и классична… И украшает любую вещь обихода, обращая повседневную жизнь в глубокий и не шумный праздник живой красоты…». Оказывается, стараниями Воронова и других людей их судьбой интересуются теперь не только Институт художественной промышленности, но и Комитет по делам искусств, разные музеи. Иван Иванович Овешков и послан, чтобы разобраться во всех здешних делах на месте: посмотреть и посоветоваться с самими художниками, как им лучше сорганизоваться производственно, какие новые изделия осваивать, какие новые темы разрабатывать в росписи, как готовить творческую смену… Разговор о смене, об ученичестве особенно порадовал: значит, дело затевается серьезное.

Поселился Овешков в Курцеве, ходил по домам, сидел в бывшей маслобойке на горе, где теперь размещалась артельная мастерская — все присматривался к каждому мастеру, а потом и предложил:

— А может, вам своим манером попробовать картины писать? На фанере или бумаге.

— А кому они нужны?

— Пока институту, в музей.

— Неуж в музей возьмут?

— И деньги заплатят.

— Эх ты!..

Стали пробовать: некоторые загрунтовали фанерки по-старому, под клеевые краски, а некоторые проолифили, чтобы работать уже масляными. И бумагу проклеивали и олифили. Но писать начали в основном то же, что и раньше: чаепития, прогулки, коней и птиц, цветы… Да и не умели ведь многие ничего другого. Только Лебедев, Краснояров да Мазин делали новое. Лебедев — «Богатырей», Краснояров — «Тройку» и «Быт семьи», а Мазин за то же время шесть картин успел написать: многофигурную «Свадьбу» с портретами предков на стенах, «Красную конницу», «Колхозный базар», где в палатках продавали городецких коней и другие игрушки, большие «Посиделки» и две объединенные картины, в которых изобразил все этапы изготовления донец.

Он всегда работал с удовольствием и любил, когда кто-нибудь при этом присутствовал, был тогда особенно словоохотлив, все показывал и спрашивал:

— Ну как, хорошо ли? Как на самом деле?

Спрашивал и на этот раз, но видно было, что и сам доволен, что делает совсем новое и что получается у него все так, как ни у кого больше не получается.

Когда писал «Посиделки», Иван Иванович подолгу стоял за его спиной, наблюдая с огромным интересом. И другие наблюдали, как он сделал на фанере черной краской несколько штрихов — вроде бы это фигуры, — посидел малость и, хотя ничего еще не обозначилось, уже начал в полную силу красками. Клал их, как всегда, размашисто и жидко, подбирал кистью, чтоб не текли.

Изобразил большую нарядную горницу, в которой прядут четыре девицы и две только усаживаются с прялками, а в центре задумчиво играющего гармониста в расшитой цветами белой рубахе, под расшитыми полотенцами. Они все глядят налево, на дверь, в которую с мороза только что вошли еще три парня с гармошками. Один зажал ее под мышкой. Полный парень с усиками в дубленой душегрее здесь явно за главного…

— Ну как, хорошо ли? Как на самом деле?

Игнатий Андреевич победно всех оглядывал и смеялся. Людей он писал на чистом фоне, и ни один человек у него не был похож на другого: у каждого свое лицо, свой наряд, своя повадка и движение — все удивительно живые. А у ног полного парня еще собачонку поместил, которая ему весело в глаза заглядывает: проходить, мол, дальше или рано? Одной позой этот собачий вопрос передал. Овешков аж присвистнул… Потом Мазин убрал горницу зеркалами и расшитыми полотенцами, заключил всю картину в нарядную рамку, и она стала еще живей, наполнилась бесподобными ритмами розовых, белых, зеленых и синих платьев, лиц, юбок, передников, рубах, штор, окон, полотенец, цветов. Эта ритмика рождала ощущение музыки, обвевала вечерне-зимним светом, уютом, теплом, рождало именно вечернее радостно-посиделочное настроение…

Такой картины на Узоле еще не видывали.

— Какая композиция! — восторгался Овешков. — Какая цветовая цельность и нежность! Какие яркие образы! Ни убавить, ни прибавить. Это шедевр, Игнатий Андреевич!..

Мазин стал хуже видеть, носил теперь круглые черные очки. Когда работал, они у него все время съезжали на нос, и лицо минутами становилось суровым и отрешенным — темные волосы низкой скобкой, брови туго сдвинуты, рот жесткий. Но, услышав похвалы, неторопливо снял очки и вдруг хохотнул:

— А чего я говорил? Говорил, что лучше всех сделаю Иван Иванович, а про черную розу я тебе сказывал ли, про Иванов-то день? И про Гордея из Пронина, что на Светлояр ходил… Э-э-э, что ж это я…

Но Овешков уехал, и все пошло по-старому: артель опять выпускала мебель да кандейки и солонки. Роспись никто не заказывал. До тридцать пятого года так было, пока в журнале «Наши достижения» не появилась статья Д. Прокофьева с портретом Игнатия Андреевича и фотографией расписанных им детских стульчиков. «Колхозный художник, славный Игнатий Андреевич Мазин, — было написано рядом с портретом, — мастер «красильного» дела. В Горьковском крае живет этот замечательный художник праздничной народной росписи, так радующей глаз».

А в статье говорилось, что территория Горьковского края — «своеобразный музей деревянной резьбы, украшающей еще сотни и тысячи старых деревенских изб. Этот исключительный опыт деревянной резьбы сейчас в пренебрежении. Но кто поручится за то, что все богатство здешнего резного узора, вьющегося гирляндами перистой листвы и цветов, изящнейшими изгибами птиц, ритмическим бегом геометрических форм, не понадобится нам вновь для украшения стройки колхозной деревни…

В забвении сейчас и своеобразный красильный промысел Городецкого района… Городецкий базар давал расписную прялку, швейку, цветистое лукошко, ярко расцвеченную солоницу и игрушку. Сейчас из всего красильного дела уцелело производство малиновых солонок с большой голубой розой на стенке… Местная промкооперация не заинтересовалась городецкой росписью и все внимание переключила на хохломскую. А между тем мастерство городецких красильников не менее своеобразно и декоративно… Большое внимание привлекает здесь талант Игнатия Андреевича Мазина. На пороге своего шестидесятилетия Мазин неожиданно оказался в одиночестве. «Красильное дело нарушилось и пошло прахом», — горестно говорит о любимой своей работе художник.

После этой статьи словно лед двинулся: Овешков вдруг вызвал Мазина в Москву писать новые картины, и там оказалось, что его работы знают уже очень много людей. Они приходили знакомиться, все время он кому-то был нужен, все время его куда-то приглашали, расспрашивали о жизни, об истории городецкой росписи без конца просили что-нибудь написать для музеев, для них лично. И он писал картину за картиной с такой же охотой с какой раньше делал игрушки для ребят. И никаких денег с частных лиц не брал — дарил. Только называл отныне все свои работы — «панно». Очень ему это звенящее слово понравилось. Изображал жизнь старой и новой деревни, но по-прежнему только самое хорошее в ней, самое отрадное: медвежьи представления на деревенских улицах, свидания, прогулки, строительство школ, празднование Первого мая, колхозные ясли, детские игры, охоты. Причем мужики у него охотились в русских лесах не только на своих зверей и птиц, но и на гривастых красавцев львов, а сами эти леса больше походили на сказочные кущи. В жизни ведь столько чудес! Одна такая «Охота», хранящаяся ныне в Загорском музее, целых три метра в длину.

В Курцеве и Коскове тоже стали появляться искусствоведы, художники, журналисты. Заказы получали и другие мастера.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Народные мастера"

Книги похожие на "Народные мастера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Рогов - Народные мастера"

Отзывы читателей о книге "Народные мастера", комментарии и мнения людей о произведении.