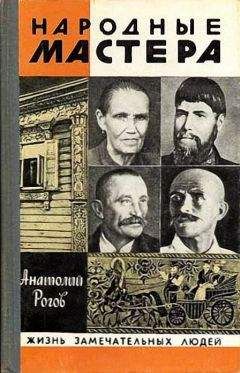

Анатолий Рогов - Народные мастера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Народные мастера"

Описание и краткое содержание "Народные мастера" читать бесплатно онлайн.

Книга писателя Анатолия Рогова посвящена жизни и творчеству выдающихся мастеров, родоначальников всемирно известных промыслов: Анне Мезриной - дымковская игрушка, Игнатию Мазину - городецкая живопись, Василию Ворноскову - кудринская резьба, Ивану Голикову - палехская лаковая живопись. Автор обращается и к истории, и к сегодняшнему дню народных промыслов, их богатейшим традициям.

Игнатий Клементьевич Лебедев был в него влюблен и старался во всем подражать. Иван же Григорьевич учил его рисовать, познакомил с иконописью, приобщил к чтению, и одно время даже давал копировать картинки для своих книг, сам писал только текст. Поновлял Игнатий Клементьевич и старые иконы. Делал новые. И картины писал, даже четырехметровую как-то начал — аллегорический бой праведных и неправедных сил. Но бросил…

А донец до революции расписал лишь несколько штук на подарки. И они были совсем отличные от узольских, хотя сюжеты он взял традиционные.

Одно из них можно назвать «Всему — свое время». На нем два одинаковых кадра: в верхнем — в небольшой нарядной гостиной собрались две молодые пары. У одной полнейший «совет да любовь», они, мило воркуя, сидят на диване перед накрытым столом. И совсем не замечают, что их друзья поссорились и стоят в разных концах комнаты за высокими стульями, не глядят друг на друга и вообще, кажется, не знают, что делать дальше.

А на столе самовар урчит, нетронутые рюмки поблескивают, закуска. Все явно готовились к этой встрече, принарядились, у девиц высокие прически…

А в нижнем кадре тоже четверо, только одни женщины в саду, все среднего возраста, все держатся чинно, одеты строго и наглухо, до самого подбородка. Отшумела любовь, отсверкала ласками и печалями, теперь они матери, хозяйки домов, теперь им пристало только так вот собраться под яблонькой да испить чайку с домашним вареньем да спокойненько поразговаривать о том о сем.

Основные цвета здесь золотисто-кисельно-лиловатые, как бы разбеленные, и все четко-четко прорисовано тончайшими черными и белыми линиями. Как будто это не живопись, а тонко сгармонированная раскрашенная графика, Все пропорции и отношения грамотные, почти реальные, есть понятие о перспективе. И проработано донце от начала до конца с величайшей тщательностью, многое даже и по линеечке да со штриховкой. То есть буквально во всем видна рука опытного и очень аккуратного иконописца.

Одному Мазину лебедевские работы не нравились:

— Мастер, конечно, важный. Но не по-нашему…

— Да разве у нас так кто выделать может?

— А на кой?.. Кисть лететь должна, в красках звон нужен, а тут… душевности тут мало… Вот Федор — этот душевный…

Федор Семенович Краснояров был чуть постарше Лебедева, родился в тысяча восемьсот шестьдесят первом году. Дома их в Коскове почти рядом, через проулок. Они дружили, только Лебедев редко объявлялся в деревне. А Краснояров отсутствовал лишь тогда, когда был в армии. И как вернулся, так его дом в самое бойкое место превратился: круглый день возле него народ. И чуть свет кто-нибудь в окошко стучится, и в полдень идут, а вечером прямо на травке рассядутся. Ну а зимой набивались, конечно, в избу. И дело не только в том, что Красноярова много лет подряд избирали деревенским старостой и люди шли к нему прежде всего по делам и со всякими нуждами. Дело в том, что Федор Семенович был большим умницей и очень рассудительным человеком. Да еще и очень добрым и мягким в обращении. И сам из таких же, как все, «красилей». Правда, кормились Краснояровы в основном не донцами, а держали несколько коров — сбивали масло, возили в город молоко. Летом, как только трава набирала силу, он дни и ночи пропадал в лугах и на лесных полянах, за десять-пятнадцать верст уезжал. Косил столько, что тощал чуть не вдвое; сена-то требовалась уйма. Был у них и ржаной клин, еще меньше, чем у Мазиных. И льна они сеяли меньше. А по осени солили бочками грибы на продажу. Тут уж и всю ребятню к делу подключали, семь душ. В общем — промышляли; Федор Семенович крутился без роздыху и вместе с тем один на всей Узоле выписывал нижегородскую газету, а как ее приносили, откладывал дела, прочитывал от первой до последней строчки, потом многое пересказывал сельчанам, читал вслух отдельные статьи и рассуждал на затронутые ими темы. Очень любил рассуждать о политике, о смысле жизни и о природе. «Вот напримерно сказать…» «Напримерно сказать» была его вечная присказка.

Высокий, лобастый, с длинной и очень мягкой, рано поседевшей бородой, он смотрел всегда на все и всех с большим любопытством и добротой. Все разберет и даже когда и не поможет человеку, тому все равно легче от одного сочувствия.

За краски же, как и большинство, брался только в зиму и писал, не соблюдая вообще никаких законов и приемов, даже здешних. «Что как вздумает, — говорил его сын, — то и пишет. А что напишет — все новое, не повторял». А Лебедев смеялся: «Вот Федор путает, путает в росписи, а все получается».

Композиции строил как изорассказы или из одной многофигурной сцены, или из нескольких, ничем их не разделяя. Пропорции и перспектива отсутствуют полностью: человек сзади зачастую в три раза больше переднего (понимай — он главное!). На первый взгляд кажется, что рисовал эти картинки наивный ребенок. Нагородил, нагородил: в одной целый скотный двор, а в другой и того больше — приусадебный участок с огородом, садом, пчельником, выпасом, ржаным клином. И везде люди, люди, скотина, живность поменьше, овощи и фрукты произрастают, злаки разные… Начинаешь разглядывать, что же там еще изображено и чем каждый персонаж занят, и вдруг чувствуешь, что, несмотря на все детски наивные упрощения, эта картинка с каждой минутой все больше и больше волнует тебя. Потому что она не просто повествует о крестьянском житье-бытье, она полна радостного многоцветья — маленьких и веселых, как будто солнечных мазочков — и уймы таких трогательных подробностей, что понимаешь: автор восторженно влюблен в родную землю, во все живое на ней, в свой крестьянский труд. И этими своими картинками он стремится пусть очень наивно, но широко, философски осмыслить, в чем красота и прелесть того, что он так любит. Он и нас подключает к своим большим раздумьям и нас наполняет своими светлыми чувствами. Показывает, например, как ребята лакомятся малиной, как женщина доит корову, а рядом ждут молочка теленок, девочка и кошка, как гусыня ведет плавать гусят, как качают мед, как отбивают косы… Много волнующего показывает… Кстати, когда в Курцеве или Коскове отбивают косы, а Узола ровна как стекло, тупое цоканье металла слышно даже за рекой, за лесами… На очень высоком месте стоят деревни…

Были у Федора Семеновича еще две особенности: во-первых, он собирал чужие донца. Как увидит у кого особо красивую интересную роспись, так просит или подарить, или обменяться, или даже продать. А дома вешал эти чужие донца в горнице на стены, штук двадцать там было: Лебедева, Мазина, Крюковых, Сундукова, Колесова, два Мельниковских… Часто ими любовался и другим показывал… И во-вторых, в лес Федор Семенович ходил всегда с большим острейшим ножом и приносил оттуда замысловатые сучки и коряжки, делал из них разные фигурки. Раз из болота даже здоровенный пень притащил.

— Что это ты, дядя, приволок? — спрашивал сосед.

— Да вот, напримерно сказать, медведя хочу сделать…

Эти три художника и определяли накануне революции основные направления городецкой живописи.

Ярко лирическое — Игнатий Андреевич Мазин.

Повествовательно-философское — Федор Семенович Краснояров.

Формально холодноватое мастерство — Игнатий Клементьевич Лебедев.

Все остальные мастера шли следом.

13

В конце двадцатых годов спрос на прялки упал, в продаже появились дешевые промышленные ткани. Домашнее ткачество умирало. Мазин в срочном порядке наладил было изготовление детских расписных стульчиков и вырезанных из фанеры кукол, но их тоже брали все хуже и хуже: фабричная игрушка забивала…

Искусствовед Д. Прокопьев писал в 1929 году в Нижегородском краеведческом сборнике. Раньше «городецкие донца продавали не только на субботних городских базарах, но и в Гороховце, в Лыскове, Бармине, в Костроме, Лухе (специально «Луховская суббота», за 4 недели до рождества). Валовщики приезжали и брали валом. Иногда десятки саней стояли с этим товаром.

К двадцать шестому же году дело угасло почти совсем. На Городецком базаре тогда можно было встретить стариков мастеров, у которых вместо прежних подвод десяток донец веерообразно висели на полусогнутой левой руке. На фоне будничного базара, заснеженного и разубранного инеем, эти старички и яркие краски росписей, подчеркнутые чернотой дубленого полушубка, казались необыкновенно-красочной, почти нарочитой выдумкой».

Совсем худые времена настали. Землица-то вдосталь никогда не кормила, скудная, да и мало ее, а кулачье если и давало взаймы меру зерна, требовало за нее осенью две, никак не меньше. Да и сколько можно было на заемах протянуть, ртов-то — сам четырнадцатый. И как ни горько, как ни больно было Игнатию Андреевичу, а все реже и реже брался он за краски и кисти, зато поправил стоявшую на горе в березках старую ригу, сложил поблизости печь для обжига, и стало семейство из ближнего оврага глину таскать. Два года кирпичи делали, и два года ребятишки не могли глядеть, как он по утрам и вечерам мимо своей нетопленой работни ходит. Потемнеет весь, за бороду ухватится, и ни на дверь, ни на окошко не глядит…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Народные мастера"

Книги похожие на "Народные мастера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Рогов - Народные мастера"

Отзывы читателей о книге "Народные мастера", комментарии и мнения людей о произведении.