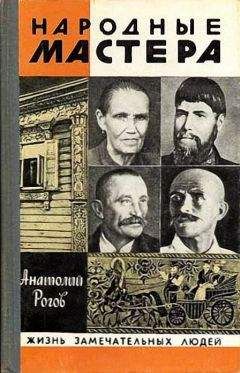

Анатолий Рогов - Народные мастера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Народные мастера"

Описание и краткое содержание "Народные мастера" читать бесплатно онлайн.

Книга писателя Анатолия Рогова посвящена жизни и творчеству выдающихся мастеров, родоначальников всемирно известных промыслов: Анне Мезриной - дымковская игрушка, Игнатию Мазину - городецкая живопись, Василию Ворноскову - кудринская резьба, Ивану Голикову - палехская лаковая живопись. Автор обращается и к истории, и к сегодняшнему дню народных промыслов, их богатейшим традициям.

Мазин все ей показывал и очень слушался, даже и парнем, считал, что нежнее красок, чем у нее, ни у кого нет.

А надо сказать, что здесь, как и во всяком художественном промысле, каждый мастер стремился изготовить как можно больше «товару»; цены-то на донца держались копеечные, количество определяло заработок. Вот мастера и осваивали всего лишь по три-четыре сюжета, доводили приемы письма до наивозможнейшей быстроты, и ничего другого писать просто не умели и не пробовали. Не все конечно, но большинство.

Всего же росписью в конце прошлого века в Городецкой округе, по земской справке, занимались тридцать четыре семьи, в которых насчитывалось около семидесяти мастеров. «Рассказы односельчан рисуют нам их как людей с достаточно широким кругозором, у которых в доме можно было найти книжку и газету, — сообщают «Записки краеведов» (Горький, 1975 год). — Они не только владели в совершенстве своим ремеслом, но могли переписать старинную рукопись, подновить икону и фреску в церкви…». Осенью и зимой, когда не работали по хозяйству, каждый мастер успевал за неделю изготовить (в этом участвовали и другие члены семьи) и расписать пятнадцать-двадцать донец. Кто-нибудь из семей их потом и на базары возил в Городец, или в Нижний Новгород, или еще дальше. И охотней всего там разбирали, конечно, самые затейливые и красочные, которые писались братьями Лазарем и Антоном Мельниковыми, Гаврилой Лаврентьевичем Поляковым, Василием Клементьевичем Лебедевым, Александром Федоровичем Сундуковым, Егором Тихоновичем Крюковым. Их было еще пять братьев — художников Крюковых…

Гаврила Лаврентьевич Поляков писал многофигурные военные баталии, отражавшие конкретные события русско-турецкой войны: «Сражение под Ординопольем (Адрианополем)», «Взятие Карса», генерала Скобелева. Эти донца помечены 1881 годом, а первое даже «апреля 10 дня». И хотя похожие баталии есть в лубочных картинках, поляковские вполне самостоятельны и намного интересней. Потому что у него над шеренгами солдат, над крепостями, палящими пушками и скачущими офицерами размещена еще одна картинка, в которой под часами грустные девицы и молодые парни как бы застыли перед фотоаппаратом — понимай, провожают новобранцев на войну. Получается целое повествование, точно передающее характернейшие детали того времени, тогдашние моды, форму солдат, виды оружия. Скомпоновано это все у Полякова всегда очень плотно, динамично. Проработка четкая, фигурки изящные и обязательно в движении, в разных позах. Украшения скупые — ему не до них: розочки на узкой решетке совсем маленькие, тоже четко очерченные. И почти везде — удивительные пурпурные или вишневые тона. Сильные-сильные, каких ни до Полякова, ни после на Узоле ни у кого больше не было. Пурпурными и вишневыми он делал тона баталий, а фигурки черным и белым. Все же остальные цвета в верхней картинке подчинял этому главному красному пятну. Глянешь на такое донце, а оно призывно полыхает, будто жжет, тревожит.

Очень талантливый и самобытный был художник. После него таких сложных баталий там уже никто не делывал.

А Василий Клементьевич Лебедев очень любил сказку про Ивана-царевича и Елену Прекрасную. Изображал их скачущими на сером волке и добром коне, только наряжал обоих почему-то в костюмы своего времени. Смелый был мастер, можно даже сказать, лихой: три-пять мазков — и волк готов, ноги — просто завитушки. Но ведь несется. И коня таким же лихим манером — и тоже скачет… И как по цвету красиво: все дымчато-зеленоватое, на золотистом фоне.

Лучшие розы писал Александр Федорович Сундуков. Какой бы сюжет ни разрабатывал — гулянье, чаепитие, парочки, — везде вплетал розы, и так много, что они у него становились главным: большие, причудливые, с бутоном в бутоне; алые, оранжевые, желтые, черные, голубые а меж ними ветки папоротника вьются.

Мазин же еще в молодости за любой сюжет брался; все, что угодно, мог изобразить. Влюбленные парочки на бревнышках у него появились, огромные застолья, рыболовы и ярмарки, косцы и цыгане с медведями, охоты и сельские школы — всего просто не перечислишь.

И каждая картина у Мазина была решена по-новому, прежде всего композиционно, несла какие-то новые настроения. Причем добивался он их эмоционального звучания в основном цветом: то задумчивым, то кричащим, то смеющимся, то тихо-тихо поющим. Он был так устроен: мыслил живописными образами, и каждое чувство у него имело свой цвет.

Вот, например, картина «Смотрины». Парень с матушкой приехали в дом невесты. Здоровается с ней за ручку. За столом сидят расфранченные отец и мать невесты, а сама она в нарядном белом платье и с высокой прической. В нижнем кадре тот же парень катит в санях в обратную сторону. На решетке по обе стороны традиционной розы расположились вальяжно мягкие кошки, и над ними написано: «Вася и… Мулька». А у головки по раме идет вторая надпись: «И подарок невестке от свекрови». Мать парня держит этот подарок-сверток в руках.

Интересно, что чем дальше смотришь эту работу, тем все меньше и меньше замечаешь ее условность, фронтальность ее композиции, плоскостное решение фигур, отсутствие светотени. Через какие-то считанные минуты вообще забываешь о них, ибо с удивлением обнаруживаешь, что ты сидишь не перед прялочными донцами, а там, где этот жених и все остальные, — в маленькой простенькой комнатке с двумя окнами в зеленых занавесках, какие-то далекие смутные воспоминания приносят вдруг трогательные ощущения: тихий скрип и запах свежести от недавно вымытых, скобленных ножом полов, обвевающая теплом печь, жесткая прохладная скатерть под рукой, урчание кота и потом вдруг распахнутая дверь и оттуда как удар — острый горячий, дурманящий запах пирогов с капустой. То ли это было когда-то у бабушки, то ли позже, но точно было. Был ушедший теперь пахучий теплый уют небольших комнат. Было шаркающее стариковское тиканье деревянных настенных часов с эмалевым циферблатом. Были высокие четырехгранные вазочки в ракушках, в которых стояли бумажные розы. Были за зимними окнами дощечки на веревочках, и на них сыпали пшено, и воробьев слеталось столько, что их толкотня и радостное верещание напоминали вдруг весну…

И конечно, были у всей этой жизни свои цвета. Они есть у любой жизни, у любого времени, даже у любого настроения, у какой угодно мысли. И весь секрет этих цветов в том, что почти все способны их чувствовать, а вот воспроизводить — лишь редкие единицы, даже среди художников.

Игнатий Андреевич Мазин был одарен этим умением в высшей степени.

Охры золотистые и красноватые, глухие коричневые, немножко черного, зеленого, белого — это все, чем он пользовался. Больше на доске нет ни одной краски, но зато уж эти он так широко и естественно положил друг подле друга, немногими холодными так неназойливо и хорошо оттенил обильные теплые, что картина, хочешь не хочешь, а кажется вся пропитанной этим теплом, точно таким, каким был пропитан и весь тот уютный, пахучий, неяркий мир. То есть это его цветовой синтез.

Мазин и того красавца пастушка написал, про которого рассказывал мужикам. И знаете, как его необычайную красоту передал. В первую очередь опять же цветом. Посадил пастушка с девицей на бревнышко под цветущей бело-зеленой яблоней, а фон сделал малиновым, а платье девицы — темно-голубым, рубаху же на парне удивительного нежно-сиреневого цвета, как будто бархатистого. И темно-голубое как будто бархатистое. Красоты эти цвета необычайной, особенно нежно-сиреневый — глаз не оторвешь. И пастушок начинает казаться совершенно необычайным…

9

Роспись бытовала на Руси издавна и очень широко. Обиходные вещи, не украшенные резьбой, почти обязательно расписывались. Посуда, ларцы, сундуки, подголовья, коробья, шкафы, лавки, вальки, прялки, люльки, сани дуги, возки, стены и потолки в богатых хоромах, печные голубцы и печи в крестьянских избах. Очень часто роспись соединялась с резьбой, как в мельниковских донцах. Совсем не разузоренных вещей в народном обиходе было очень мало. И как любую работу, эту тоже многие выполняли тогда сами, кто как умел. А у кого роспись получалась лучше, чем у других, тех засыпали заказами, и они превращались в профессиональных «травщиков». Была и такая профессия на Руси. Потому «травщик», что человек умел «наводить красками травы» или даже «травы, а в них птиц и зверей», то есть умел писать в первую очередь растительные орнаменты. Обратите внимание, как точно уже в самом названии профессии определен характер русских росписей: не вообще художник, пишущий что ему вздумается, а только «травщик», только орнаменталист. Или, иными словами, опять же умеющий «наводить» сплошное узорочье. Других росписей до второй половины девятнадцатого века в России не было.

Но ведь настоящая живопись — это «искусство изображать предметы красками», то есть какие-то предметные картины. Были такие картины или картинки в народных росписях? Да, были. И довольно много, особенно на Севере. Причем, есть датированные второй половиной семнадцатого века и началом восемнадцатого. Можно предположить, что существовали, но не сохранились и более ранние. Но какую из этих древних картин ни возьми — все они копии, в основном с лубков, иногда, правда, очень вольные, сильно переиначенные, но все же копии: богатыри, птицы Сирины, Самсон и лев, Бова, Полкан, штурмы крепостей… Попадаются красочные копии и с резных изображений, с книжных иллюстраций, с шитья, с икон, например, легендарное «древо жизни», написанное на крышке сундучка жителя Борка на Северной Двине Никиты Савиновича Потапова. Этот сундучок хранится сейчас в Москве, в Историческом музее… Самостоятельных картин поначалу нет совсем, они появляются лишь на рубеже девятнадцатого века и в первую очередь опять же на Севере, где тогда существовала самая обширная промысловая индустрия росписи, и это искусство в тамошнем народе было очень любимо. Картины появляются тогда даже на маленьких туесах и бурачках, на мочесниках и коробьях, и сюжеты в них разрабатываются до того разнообразные, что их невозможно перечислить: походы в лес по ягоды и по грибы, пастух со стадом, деревенский художник, охота на тетерева, пряхи, обучение грамоте, корабли, посиделки, праздничные выезды, чаепития… Были даже и такие редкие сюжеты, как скотобойня, или приготовление уроков, или ряды бегущих коней и оленей, плывущих лебедей… Но вот что важно: как и все в народном искусстве, эти изображении весьма условны, а на первый взгляд и очень наивны и вроде бы неумелы, как, скажем, рисунки детей. Композиции в большинстве случаев фронтальные. Понятий о пропорциях никаких. Перспектива или отсутствует вовсе, или намечена минимальным количеством условных линий. Похожими линиями, которые называются оживками, переданы и все объемы, и мелкие частности. И главное, они все очень маленькие, эти картины, порой просто крошечные, и все без исключения являются вкраплениями или деталями богатейших сплошных орнаментов, которыми украшена та или иная вещь. Порой даже малоприметными деталями, и если все-таки замечаются и производят впечатление, то только благодаря декоративному звучанию всего орнаментального убранства. На севере оно обычно желто-огненное с яркими синими и зелеными вкраплениями — это чтобы сильнее был контраст с блеклой северной природой, чтобы вещь рождала праздничное настроение. То есть, главное в этих росписях опять же богатое узорочье, орнаменты, а вовсе не картинки. Самостоятельного значения они почти не имели.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Народные мастера"

Книги похожие на "Народные мастера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Рогов - Народные мастера"

Отзывы читателей о книге "Народные мастера", комментарии и мнения людей о произведении.