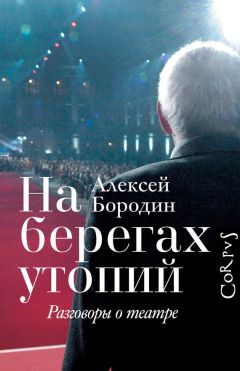

Алексей Бородин - На берегах утопий. Разговоры о театре

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "На берегах утопий. Разговоры о театре"

Описание и краткое содержание "На берегах утопий. Разговоры о театре" читать бесплатно онлайн.

Театральный путь Алексея Владимировича Бородина начинался с роли Ивана-царевича в школьном спектакле в Шанхае. И куда только не заносила его Мельпомена: от Кирова до Рейкьявика! Но главное – РАМТ. Бородин руководит им тридцать семь лет. За это время поменялись общественный строй, герб, флаг, название страны, площади и самого театра. А Российский академический молодежный остается собой, неизменна любовь к нему зрителей всех возрастов, и это личная заслуга автора книги.

Жанры под ее обложкой сосуществуют свободно – как под крышей РАМТа. Воспоминания, запечатлевшие страну от Сталина до Путина, и в то же время – школа театрального искусства. Один из лучших современных режиссеров и педагогов рассказывает, как перевести на язык сцены самые разные материи – от философских парадоксов до повседневного быта. В общем, всю нашу жизнь.

Марина Ивановна Цветаева отчего-то назвала Завадского “прохладным”. Наверняка у нее были основания. Но я-то как раз помню в Юрии Александровиче – и помню отчетливо – темперамент. У меня каждый раз создавалось впечатление, что он и себя, и все вокруг себя приподнимал, этому я до сих пор у него учусь. Бывает, что мы все устаем, оседаем, но Юрий Александрович никогда не позволял себе быть не в форме, и это касалось не только внешней стороны жизни.

Мы во время учебы и после института бывали у Завадского дома, и он всегда подавал пальто, когда мы уходили. Я – студент, а мне Завадский подает пальто. Мы, конечно, вырывались, но он говорил: “Нет!” Настаивал на своем: “В этом доме только так”.

В институте Завадский рассказывал: “Я взял у Александра Николаевича Островского идею “образцового театра” и придумал целое движение – “Образцовый театр образцовому городу”. И начальство мне теперь говорит: “Раз у вас образцовый театр, он должен ставить образцовые пьесы”. Вот придумал на свою голову”.

У Завадского сложно складывались взаимоотношения с советской властью. Но он понимал, что надо жить эту жизнь, другой у него нет. И не нам осуждать его за конъюнктуру. Теперь смотришь на людей и понимаешь, что такого уровня не найдешь. Да, были постановки, которые Завадскому явно навязывали. Но он понимал, что надо – для театра надо. И конечно, ради театра был готов на все. И я это у него взял.

Я для театра тоже готов на все!

Мы не были подготовлены к советской жизни, педагоги нас от нее уводили. Понимали мы, конечно, что нашим учителям иногда приходится делать не то, что хотелось бы. Завадский говорил перед своим юбилеем: “Боюсь, что заставят надеть все ордена, и я буду ими бряцать, как корова”. И все ордена в итоге надел. Завадский репетировал “Маскарад”, приходит к нам и вдруг – посреди Лермонтова – обращается к Ирине Сергеевне: “Знаешь, мы должны поставить новую пьесу Софронова”. Надо было видеть выражение ее лица! Она делает такие огромные глаза: “Юрий Александрович, зачем?!” Он: “Ты не знаешь. Так надо”.

Ставит Ирина Сергеевна “Миллион за улыбку”. Это такая ерунда! Но заняты Марецкая, Плятт. И Анатолий Софронов со сцены поздравляет Завадского с юбилеем, а Завадский поворачивается к нам (мы в кулисах стояли), видит наши искаженные лица и втихаря язык показывает.

Был смешной случай на репетиции дипломного спектакля “Картошка ко всем блюдам” Уэскера. Его ставили бесконечно дорогой Сергей Александрович Бенкендорф и чудесный педагог Мирра Григорьевна Ратнер. Бенкендорф командует: “Так, разобрали, пошли дальше!” Мирра Григорьевна: “Сергей Александрович, тут же можно еще копать, тут можно глубже”. Он поворачивается: “Что тут копать? И так все ясно”.

Спектакль быстро сняли (мы его, кажется, только два раза показали) из-за того, что пьеса “иностранная и пацифистская”, хотя дело происходило уже в конце 60-х годов. Кто эти слова сказал и почему – мне неизвестно. Я вообще очень долго ни о чем идеологическом не догадывался.

Я в “Картошке” играл солдата, и у меня был такой текст: “Утро мерзкое. Настроение мерзкое. Жизнь – сплошная мерзость”. Но я произносил эти слова весело, с удовольствием, как счастливое откровение. И зал был в восторге. Тогда я словил эффект контраста, который работает сильнее, чем игра впрямую.

Еще я играл Голубкова (совсем не моя роль) в педагогическом отрывке Ирины Сергеевны из “Бега” – та самая плодотворная идея, которая принадлежала Левитину. Потом в Учебном театре в дипломном спектакле “Бег” стал главнокомандующим. Валька Шубин играл Хлудова. Чарнотой был Сережа Пономарев. Мира – Люська, Алехандра – Серафима. Костя Баранов – Голубков.

Ирина Сергеевна говорит: “В конце вы все тут появляетесь как символы”, а я (главнокомандующий) ей на это: “И что? Так и будем стоять, что ли?” К четвертому курсу мы изрядно обнаглели. Она: “Да, так и будете”.

Во втором акте я не был занят, соответственно мое место – “сидеть на магнитофоне”, вовремя включать и выключать музыку. Такое демократичное распределение обязанностей: главнокомандующий отыграл эпизод – и к магнитофону. Разгримировавшись, но в костюме, накинул свою куртку и бегу по фойе. Завадский стоит (как всегда, величественный, в окружении свиты): “Ты куда?” “На магнитофон”. И он по-детски гордо посмотрел на окружающих: вот он – дух студийности, образ настоящего театрального содружества, то, что для них, старых мхатовцев, было абсолютно естественно, а потом ушло из театра, казалось, безвозвратно.

На четвертом курсе у нас появился выбор: остаться на практику в Москве ассистентом или поехать в провинцию. Сомнений ни у кого из нас не было – все разъехались. Ирина Сергеевна очень удивилась: впервые ее подопечные так легко и непринужденно согласились отправиться из столицы в разные далекие города.

Вы не понимаете, чем обладаете

Говорят, что репертуарный театр себя изжил и больше никому не нужен. Я понимаю, о чем речь, потому что хорошо знаю его недостатки. Но это единственная модель, при которой творчество длится. Возможно, сейчас она устроена не лучшим образом, но самое глупое, что можно сделать в настоящее время, – загубить репертуарный театр, не заниматься им, не развивать, не создавать новые организационные формы его существования. Если не будет внятной государственной политики в отношении театров – они в конце концов распадутся.

В репертуарном театре много чего может сосуществовать. Как говорил Мейерхольд – многоцветие.

Мне кажется, мы не до конца осознаем, насколько это явление уникально. Питер Брук, когда еще в советское время приезжал, говорил о нем: “Вы не понимаете, чем обладаете”. Павел Александрович Марков рассказывал, что иностранцы вечно завидовали: какие вы счастливые, что и здания у театров свои, и государство поддерживает. Я очень боюсь революционных преобразований, поскольку они ни к чему хорошему не приводят. Это не значит, что надо сидеть сложа руки, но нельзя и “осчастливить” всех скопом. Разрушать – всегда просто.

Репертуарный театр – сообщество. Актеров прежде всего. Но и цехов, и вообще всех, кто участвует в общем деле. Не тимуровская команда. Но творческая группа крови должна совпадать, художественная идея или хотя бы близкое мировоззрение должно объединять. Слово “сообщество” близко к сопереживанию. А театр и есть со-переживание, со-чувствие, со-действие.

Есть мир спектакля, а есть мир театра. В нем тоже интересно, но трудно, потому что он состоит из огромного числа личностей и обстоятельств. Жизнь театра – как жизнь человека: творческие периоды разные, бывает и полное опустошение. Все это для живого организма естественно. Театр может переживать хороший период или очень хороший, но может и заболеть. Жизнь – процесс, театр – процесс, спектакль – процесс.

Должен естественно заканчиваться один период и начинаться новый. Казалось, что Таганка завершилась, когда Любимов уехал, и его не пустили обратно. Но потом был в этом театре интереснейший, трагически закончившийся, период у Эфроса. Когда Любимов вернулся в Россию, ему захотелось чего-то нового, но пошла – со всех сторон – катавасия, обеим сторонам не хватило мудрости. Все и рухнуло, как ни старался продлить эту историю замечательный Валерий Золотухин.

Спектакль должен каждый раз умирать и рождаться. Это практически невозможно, но так должно быть. То же самое с театром. Если чуда не случается, нового дыхания не находится, он умирает, а люди ополчаются на само понятие “репертуарный театр”. Идея Станиславского и Немировича – идея грандиозная. И воплощение замечательное: товарищество, пайщики… Лучше нет в природе названия, чем “Художественный общедоступный театр”. Два вроде бы противоречащих друг другу определения: художественное никак не может быть общедоступным, и наоборот. Но Станиславский и Немирович их совместили. И очереди в театр, который требовал от зрителей встречного движения, состояли из людей, приехавших со всей России.

Да, были не только взлеты, разные были времена… Но аж в 1940 году, когда ему было восемьдесят два года, Немирович поставил гениальный спектакль “Три сестры”.

Есть театр Фоменко, Додина, Женовача… А в легендах – МХТ, театр Мейерхольда, Вахтангова, Таирова, потом – Товстоногова, Эфроса, Любимова…

Конечно, репертуарный театр был заорганизован в те годы, когда в каждом областном центре в обязательном порядке создавалось учреждение по образцу МХАТа. Но и тут все неоднозначно: надо пожить и поработать в городе, чтобы понять, что значит для него свой театр. Конечно, могут приехать туда знаменитые артисты из столицы, и люди с удовольствием на них пойдут, но это никогда не заменит того, что называется “наш театр”.

Москва – Смоленск

В Русском театре Орджоникидзе (теперь – Владикавказ), куда я приехал на практику на четвертом курсе, главным режиссером была Зарифа Бритаева. Меня к ней отправила Мирра Григорьевна Ратнер, они дружили. Впервые я так надолго – на полтора месяца – уехал из дома. Жил в гостинице и даже Новый год там встречал.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "На берегах утопий. Разговоры о театре"

Книги похожие на "На берегах утопий. Разговоры о театре" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Бородин - На берегах утопий. Разговоры о театре"

Отзывы читателей о книге "На берегах утопий. Разговоры о театре", комментарии и мнения людей о произведении.