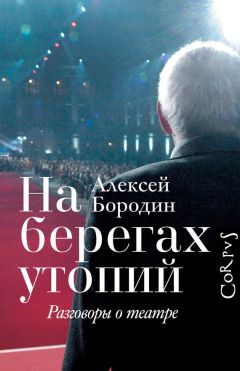

Алексей Бородин - На берегах утопий. Разговоры о театре

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "На берегах утопий. Разговоры о театре"

Описание и краткое содержание "На берегах утопий. Разговоры о театре" читать бесплатно онлайн.

Театральный путь Алексея Владимировича Бородина начинался с роли Ивана-царевича в школьном спектакле в Шанхае. И куда только не заносила его Мельпомена: от Кирова до Рейкьявика! Но главное – РАМТ. Бородин руководит им тридцать семь лет. За это время поменялись общественный строй, герб, флаг, название страны, площади и самого театра. А Российский академический молодежный остается собой, неизменна любовь к нему зрителей всех возрастов, и это личная заслуга автора книги.

Жанры под ее обложкой сосуществуют свободно – как под крышей РАМТа. Воспоминания, запечатлевшие страну от Сталина до Путина, и в то же время – школа театрального искусства. Один из лучших современных режиссеров и педагогов рассказывает, как перевести на язык сцены самые разные материи – от философских парадоксов до повседневного быта. В общем, всю нашу жизнь.

Набирала Мария Осиповна Кнебель. Правду сказать, я чувствовал, что не хуже других, но с конкурса опять слетел, и это было обидно. Через год, после третьего театроведческого курса, опять пробую поступать на режиссерский факультет. Павлу Александровичу Маркову я заранее признался в своей измене, и он не стал возражать: если человек хочет, значит, так и надо. Только спросил, кто будет набирать курс.

Сам не знаю, откуда взялось это упорство у совсем не наглого парня. Сначала-то я был очень зажатым. Наверное, театр кукол и обучение на театроведческом мне помогли раскрепоститься. Может, и хорошо даже, что не поступил с первого раза.

Итак, на следующий год поступаю на курс Юрия Александровича Завадского. Можно было выбрать, к кому пойти на консультацию – к Ирине Сергеевне Анисимовой-Вульф или к Сергею Александровичу Бенкендорфу. Записался к Ирине Сергеевне, но увидел, как идет она в крупном ожерелье, яркая и торжественная, а за ней – весь пятый курс… Королева в окружении свиты. Испугался до смерти и решил, что к ней не пойду ни за что. А рядом в небольшой комнатке принимал Сергей Александрович. Думаю: “Пойду лучше к нему. Не так страшно. В его аудиторию по крайней мере не направляются никакие торжественные шествия”.

К Анисимовой-Вульф я все равно попал, но уже на первом туре. Она оказалась совсем не страшной.

Перед Бенкендорфом я предстал с навязшей в зубах басней Крылова. Сергей Александрович ее стоически перенес (можно представить, в который раз ее слушал), поинтересовался, не знаю ли я какого-нибудь иностранного языка, и очень обрадовался, когда выяснил, что я говорю по-английски.

На втором туре появился Завадский. Он спросил: “Вы ведь учитесь на театроведческом?” Я что-то в ответ промямлил, и он пришел на выручку, подсказал чеканную формулировку: “Наверное, хотите практической работы”.

На экзамене нужно было писать вступительную работу – режиссерскую экспликацию. А на меня тогда большое влияние оказывал дядя Толя Жуков, троюродный брат отца, главный архитектор ВДНХ: Шопена на рояле играл, много книг давал читать (вынимал их из книжных шкафов, с самой верхотуры), в том числе греческих философов, в консерваторию водил (там я впервые услышал “Реквием” Верди). Дядя Толя и подсказал попробовать сделать что-нибудь про Ленина, чтобы гарантированно приняли.

Я послушался и выбрал пьесу “Третья Патетическая” Николая Погодина. Написал экспликацию к сцене смерти Ленина, очень искренне написал. Бенкендорф спросил: “Отчего у вас сказано, что в последнем акте должны быть слышны удары барабана, которые смолкают, когда говорят, что Ленин умер?” Я объяснил: “Мне кажется, так будет лучше, чем оркестр, – более строго”. – “Хорошо. Спасибо. Достаточно”.

Бенкендорф же подсказал мне перед третьим туром выучить басню на английском языке. Я с педагогом Вильгельминой Теофиловной разучил басню Пикока. Она жила на Петровке, и я ходил к ней заниматься (там интересные были квартиры: коммунальные, но с отдельным входом и необыкновенно длинными коридорами).

Очень торжественно проходил третий тур: вся кафедра сидела в ряд. И завкафедрой приехала – Кнебель, к которой я годом раньше поступал, и она меня не приняла. Ну, думаю, все. Но, видимо, к тому времени педагоги уже приняли по моему поводу решение. Теперь по себе знаю – на определенном этапе педагог кого-то из абитуриентов уже выделил, решил, что вот этого точно возьмет, и не важно, как он дальше прочитает, лучше сделает этюд или хуже.

После конкурса нужно было еще сдать письменную работу, одна из тем звучала так: “Вы – главный режиссер. Составьте афишу театра на сезон”. В мою афишу вошли “Жаворонок” Ануя, “Золушка” Шварца и еще какие-то пьесы.

А с Марией Осиповной мы позже были в чудесных отношениях, она мне книгу надписала, что я настоящий ее ученик. И с Юрием Александровичем, и с Ириной Сергеевной, и с Сергеем Александровичем мы были одной группы крови, с Бенкендорфом и после окончания института – совсем близкие люди.

С Ириной Сергеевной я тоже дружил. Она однажды была у нас в гостях, познакомилась с Лёлей и научилась играть в маджан, старинную игру, которую мы вывезли из Китая. Когда я ее провожал, сказала про Лёлю: “Во-первых, она красивая”. Что “во-вторых” уже не имело значения. И с ее сыном, архитектором Алексеем Щегловым, мы до последних его дней были в тесном контакте.

Началась учеба. Курс был веселый: Миша Левитин, Сережа Пономарев (теперь он в Америке живет), Лева Вайнштейн (он тоже в Америку уехал и там умер), Боря Щедрин, чуть позже присоединился Костя Баранов. Половина курса – иностранцы: среди них – югославка Мира Эрцог и чилийка Алехандра Гутьерес. Мы крепко дружили и дружим до сих пор.

У Миры Эрцог начался роман с Хорстом Хавеманом из ГДР (впоследствии известный режиссер и педагог, талантливая личность, он недавно умер) с курса Андрея Гончарова. Разговаривали по-русски, иного общего языка у них не было. Друг от друга они вообще не отходили, а потом поженились. Так ее отца, военного атташе посольства Югославии, за это отправили в отставку.

Общение было построено на всяких приколах. Допустим, стоим мы, разговариваем, только один отойдет куда-то, как мы давай его костерить, соревноваться в остроумии. При этом каждый знает, что в следующий раз этот ритуал его самого коснется. Обедать ходили в ресторан ВТО или в “Арагви”, отмечали там всякие наши шкоды и проделки.

Я-то жил дома, общежития мне не полагалось. Много времени проводил в электричках – и прекрасно, потому что читал по дороге туда-обратно, выбрав более свободную электричку, даже если она шла дольше, чтобы можно было сесть. Я и так с детства много читал, но тут чтение прямо накинулось на меня. Об учебе как о чем-то тяжелом воспоминаний нет. Трудились, но легко. Весело. Конечно, все обстоятельства складывались за меня: и мама молодая, и отец живой, и друзья хорошие, и педагоги гениальные. К нам в Пушкино приезжали однокурсники. Не только развлекались, яблони помогали окучивать. Помню, как эстонец Мадис Оямаа с нашего курса сравнивал: “У тебя такие ровные круги вокруг яблони, а у Левитина – хаос”.

Во втором семестре первого курса мы делились на группы – одни шли к Бенкендорфу, другие – к Ирине Сергеевне.

Сергей Александрович – земной был человек, у него опыт – провинциальный, конкретный. Иногда он давал жизненные советы, например, на четвертом курсе перед практикой напутствовал: “Если роман – только с библиотекаршей театра”. А когда Завадский смотрел наши самостоятельные работы и те, что педагоги с нами ставили, это оборачивалось серьезными беседами о Станиславском, о Вахтангове, о пространстве: что такое ритм спектакля, ритм пространства, как они могут сталкиваться и сочетаться. Он не формулировал метод – для нас, студентов, во всяком случае, – но в его беседах открывался глубинный смысл, а в конечном счете и концепция, и метод. Передавал нам то, чем сам уникально владел. Пространство и время – две космические ипостаси его театра.

До сих пор перед глазами мизансцена из спектакля Завадского “Бунт женщин”. Актрисы стояли по диагонали на огромной сцене Театра имени Моссовета – необыкновенной выразительности мизансцена. Завадский открывал нам тайны профессии: делился опытом и тем, что слышал от Вахтангова. На всю жизнь запомнилось вахтанговское определение: “Нет сегодня. Есть из вчера в завтра”. У Завадского была книжечка, он по ней цитировал: “Истинный вкус состоит… в чувстве соразмерности и сообразности”. Пушкин. Искусство должно быть соразмерно и сообразно. Я Завадского очень любил, и если другие студенты над ним подшучивали, всегда вступался. Однажды он нам что-то рассказывал, а я зевнул. Он заметил: “Вот, некоторые уже зевают”. А я ему отвечаю: “Юрий Александрович, это я так дышу”. Он очень смеялся!

Первый курс всегда на этюдах построен. В актерских этюдах надо себя чувствовать свободно. А я все еще был довольно зажатым. По первопутку даже при выполнении упражнения – передаем друг другу воображаемого котенка или горячую сковороду – сердце падало аж за восемь человек до моей очереди. Лучше давались режиссерские этюды. В одном из них Мадис Оямаа играл главного героя, писателя. Гениальная артистка Маша Назарова (из Якутии) – его жену. В бессловесных “видениях” писателя под музыку появлялись студенты из Киргизии и Монголии, одетые в очень красивые китайские костюмы, которые наша семья привезла из Шанхая. Потом Маша Назарова развешивала по сцене белье, а писатель его срывал – и видения исчезали. Трогательный был этюд, наивный, но Завадскому понравился, он даже Бунина поминал в связи с ним, а кафедра долбала меня за “литературность”.

Игра с большой буквы

Анна Алексеевна Некрасова рассказывала, что, когда Кнебель репетировала в Центральном детском театре “Конька-горбунка”, Олег Ефремов делал этюды в стихах. У него это получалось. Не потому, что такое задание, просто он был гений. У Анатолия Эфроса я прочел, что, когда он делал фильм “Високосный год” с Иннокентием Смоктуновским, известная актриса на своих пробах все время спрашивала, “что за роль, что за персонаж”, а Смоктуновский сразу, без вопросов, кепочку надел – и пошел в кадр. Я – за такого артиста, который надел кепочку и пошел. Это как художник делает этюды: это же не абы что, а тоже картины.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "На берегах утопий. Разговоры о театре"

Книги похожие на "На берегах утопий. Разговоры о театре" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Бородин - На берегах утопий. Разговоры о театре"

Отзывы читателей о книге "На берегах утопий. Разговоры о театре", комментарии и мнения людей о произведении.