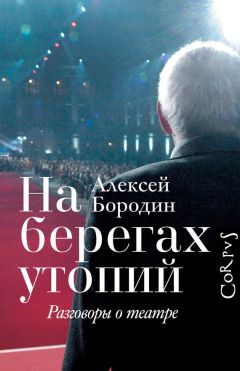

Алексей Бородин - На берегах утопий. Разговоры о театре

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "На берегах утопий. Разговоры о театре"

Описание и краткое содержание "На берегах утопий. Разговоры о театре" читать бесплатно онлайн.

Театральный путь Алексея Владимировича Бородина начинался с роли Ивана-царевича в школьном спектакле в Шанхае. И куда только не заносила его Мельпомена: от Кирова до Рейкьявика! Но главное – РАМТ. Бородин руководит им тридцать семь лет. За это время поменялись общественный строй, герб, флаг, название страны, площади и самого театра. А Российский академический молодежный остается собой, неизменна любовь к нему зрителей всех возрастов, и это личная заслуга автора книги.

Жанры под ее обложкой сосуществуют свободно – как под крышей РАМТа. Воспоминания, запечатлевшие страну от Сталина до Путина, и в то же время – школа театрального искусства. Один из лучших современных режиссеров и педагогов рассказывает, как перевести на язык сцены самые разные материи – от философских парадоксов до повседневного быта. В общем, всю нашу жизнь.

Плеяда художников, которая повлияла на весь наш театр: Давид Боровский, Валерий Левенталь, Сергей Бархин, Март Китаев, Эдуард Кочергин, Борис Мессерер, Станислав Бенедиктов, Олег Шейнцис… А за ними – Коля Симонов (в РАМТе он делал спектакли “Приглашение на казнь”, “Лада, или Радость”, “Кот стыда”) и совсем молодая Маша Утробина, художник “Лели и Миньки” и “Кролика Эдварда”. И художники по костюмам: Валентина Комолова, Виктория Севрюкова, Наташа Войнова с Олей Поликарповой, работавшие над “Берегом утопии”. Особенный вкус соединяется с пониманием и чувством и рождает настоящих мастеров. Взять Бархина – импозантный красавец, одет превосходно, но ведь все равно мастеровой. А Тата Сельвинская? По сей день она покидает мастерскую только после захода солнца. Вообще у нас больше хороших художников, чем режиссеров. Они-то дело делают, а режиссура, как всегда, в поиске. Хотя можно и с другой стороны посмотреть: любой настоящий художник скажет, какая тоска работать с плохим режиссером.

Пространство сцены – самое таинственное и прекрасное, что только есть. А наша профессия – создание мира в пространстве. Найти театральное выражение через игровое пространство, которое будет наполняться и населяться людьми.

Мы с Бенедиктовым часто выходили за пределы сцены. Откуда появился помост в “Береге утопии”? Я готовился к постановке, пришел в театр и пошел из самой глубины пустой сцены на зал. Иду-иду, дошел уже до конца сцены и чувствую, что мне абсолютно необходимо сделать еще шаг дальше, за край. Я рассказал про это ощущение Бенедиктову, из этого потом и возникла палуба корабля, который, сев на мель, будто врезается в зрительный зал.

“Беренику” поставили на прекрасной мраморной лестнице РАМТа, а в “Лоренцаччо” поменяли актеров и зрителей местами: публика сидела на сцене, актеры играли в зале. “Одну ночь” Шварца играли под сценой. И все же прообраз настоящего космоса – большая сцена. Спектакль к девяностолетию РАМТа назывался “В пространстве сцены”, потому что нет ничего более напоенного смыслом, поэзией, энергией, чем классическая сцена.

На первом этапе я должен наметить цель и понять, в чем сыр-бор. Вычитал где-то фразу, которая мне понравилась: “Нравственная твердость в исполнении долга”. У Канта чуть иначе, но смысл тот же: “Добродетель есть моральная твердость в следовании своему долгу”. Без этого ничего не сдвинется с места, но речь – не об указующем персте, не о месседже, она – про образную структуру. Потом станет понятна форма. Хотя иногда она приходит раньше.

Второй этап – пространство. У нас с Бенедиктовым обязательно должна появиться идея. Бывает, что сначала рождается образ, а смысл формулируется позже. Стасик обязательно делает несколько вариантов пространственного решения. В “Алых парусах” их в конечном счете осталось два, я остановился на втором. А ночью меня будто ударило: “Ты с ума сошел!” Утром сразу спросил директора, не поздно ли переделать. Влад Любый ответил: “Я так и думал, что вы измените свое решение”.

Бенедиктов – самое большое мое везение в творческой жизни. Он для меня не только главный театральный художник, но еще замечательный живописец и график, и это тоже мне помогало, стало частью понятия “режиссура”. Знаю наверняка, что Бенедиктов – большой художник. Ему присуща любовь к детализации, штрихам, нюансам. Есть целое, а дальше начинаются подробности (“талант – это подробность”, по Тургеневу), которые во многом составляют его особенность как художника-сценографа. Теперь многие театральные художники вообще макетов не делают, рисуют в компьютере, но у Бенедиктова все – через карандаш, краски, эскизы, бесконечное число рисунков, макет. Каждый миллиметр вымеряет, иногда даже думаю: сколько же можно? Но потом на сцене все это отзывается. Он – гениальный художник, но еще и мастер. Есть макет, и на сцене будет точно так, как в макете, только лучше.

Школа Завадского

На третьем курсе мы ставили одноактные пьесы: “Исключение и правило” Брехта и “Дети” Горького. Там по сюжету моего героя, князя Свирь-Мокшанского, напоили допьяна. Во время экзамена, при полном зале я играю, чувствую, что получается, а на меня из-за кулис внимательно и улыбчиво смотрит партнерша, прекрасная наша югославка Мира. И вот я ловлю себя на том, что ей подмигнул, и тут же вернулся к роли, а это значит, что становлюсь на сцене по-настоящему свободным. Страшно интересная техника, называется “отношение к образу” – артист играет кого-то и при этом видит себя со стороны. Для меня тогда это стало открытием.

Бенкендорф еще вел самодеятельный коллектив при Доме учителя, все спектакли играли на английском языке. Он и меня привлек. Прекраснейшие, образованнейшие люди участвовали: Толя Глазунов, Лиза Штайгер, Соня Гуревич. Миша Буров. Еще муж и жена – красавица, которая была Лизе основной соперницей. Потом эта пара уехала в Индию, и Лиза осталась единственной героиней. Ставили “Время и семья Конвей” Пристли, “Пигмалион” Шоу. Я выпустил там “Пятую колонну”. Хемингуэй был моим любимым писателем (как у многих тогда), и дома на книжной полке стоял его знаменитый портрет в свитере.

В здании ГИТИСа, в Собиновском переулке, первый курс занимался в пятнадцатой аудитории, второй – выше, где большой зал, потом – в Учебном театре: все выше, и выше, и выше.

Завадский в это время ставил “Преступление и наказание”, но все равно постоянно к нам приходил – то ли раньше такая строгая дисциплина была, то ли интерес: коли взялся преподавать – веди занятия. Велено было делать отрывки из Достоевского. Через полтора месяца стал Юрий Александрович интересоваться, как идут дела, а мы все про его поручение забыли. Я неожиданно для самого себя предложил: “Вот мы с Левой Вайнштейном (он впервые об этом услышал) решили делать сцену Ивана (это я) со Смердяковым”. Завадский согласился: “Я этот отрывок буду репетировать сам и на разных этапах показывать курсу”.

Но репетиция была одна. Дальше он уезжал куда-то или был занят в театре. Мы пришли к Завадскому домой. Он сидел с нами и разбирал отрывок. Юрия Александровича мы знали совсем другим, а тут три часа он с двумя студентами по словам разбирал три строчки текста, показывал, что за что цепляется. Смысл проявлялся через сцепление слов. У меня прямо глаза слезами наполнялись, а Лева сидел со скептическим выражением на лице, хотя мы оба были поражены.

На следующий день подходит Юрий Александрович ко мне в институте, в перерыве: “Вот мы вчера занимались, на тебя подействовало, а на Леву, по-моему, не очень”. “Просто у него такой способ выражения эмоций”.

Подумать только: ему было важно, что на нас подействовало, хотя он был – Завадский, а мы – два олуха. Удивительно!

У Ирины Сергеевны с Сергеем Александровичем разбор был конкретным, а Юрий Александрович всегда ценил театральную фантазию и нас вел в дали неоглядные.

Он был собирателем актерских талантов.

Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф однажды вела курс факультета музыкальной комедии, на котором учился Валерий Золотухин. Она привела его к Завадскому. Завадский рассказывал, что увидел молодого артиста, похожего на Лермонтова, и решил вывести его в массовой сцене на балу: он появляется то здесь, то там, будто сам автор. Год (о чем не все знают) Золотухин проработал в Театре имени Моссовета.

У Завадского играли: артист Мейерхольда – Александр Иосифович Костомолоцкий и Этель Львовна Ковенская, которая прежде работала у Соломона Михоэлса (в 1949 году Государственный еврейский театр – ГОСЕТ – был закрыт, и Юрий Александрович сразу же пригласил ее в Театр имени Моссовета, потом она играла Корделию в спектакле Анисимовой-Вульф).

Спектакли Завадского переносили в мир нездешней игры. В “Виндзорских насмешницах” она начиналась в фойе и продолжалась на сцене. Тоска его прорывалась в “Петербургских сновидениях” – особенно в сцене поминок. И “Маскарад”, который Завадского не отпускал… Юрий Александрович ставил его несколько раз, в одной из версий появились черные зеркала. Он не был приверженцем определенного типа театра. Свободный человек, не ортодокс.

Мой театр идет, конечно, от Завадского. Он был человек вахтанговского толка – мощный и легкий одновременно. У него была замечательная творческая молодость: главный артист у Евгения Багратионовича Вахтангова, потом у Константина Сергеевича Станиславского. Завадский – артист Московского Художественного театра, граф Альмавива, куда уж больше?! И вдруг уходит в свою студию на Сретенке. Мы этот период совсем не знаем, судить можем только по фотографиям, но впечатление такое, что там был такой Театр-Театр, очень яркий, живописный. А в 1936 году уехал из столицы в Ростов, увез театр не на гастроли, не на сезон, а на годы. Видимо, тем самым спасал себя и многих других. Сработала интуиция. Весь театр тогда поехал за ним: Николай Мордвинов, Ростислав Плятт, Вера Марецкая.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "На берегах утопий. Разговоры о театре"

Книги похожие на "На берегах утопий. Разговоры о театре" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Бородин - На берегах утопий. Разговоры о театре"

Отзывы читателей о книге "На берегах утопий. Разговоры о театре", комментарии и мнения людей о произведении.