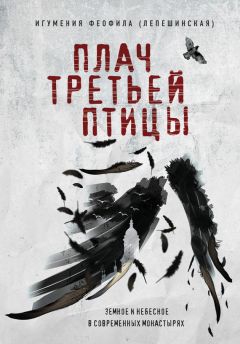

Игумения Феофила (Лепешинская) - Плач третьей птицы: земное и небесное в современных монастырях

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Плач третьей птицы: земное и небесное в современных монастырях"

Описание и краткое содержание "Плач третьей птицы: земное и небесное в современных монастырях" читать бесплатно онлайн.

Первое издание этой книги о современном монашестве в России было анонимным. Даже тогда, когда все узнали, увидев обложку второго издания, кто автор «Плача третьей птицы», страсти не утихли. Книгу написала игумения действующего монастыря Русской Православной Церкви Московского Патриархата, знающая о монашестве столько, что у нее всегда есть о чем сказать с иронией или болью, а о чем – промолчать. Это честная, содержательная, пронзительная и откровенная книга о монахах и монастырях, написанная изнутри человеком, пережившим возрождение монашества в России. Сила свидетельства игумении Феофилы – в постоянном обращении к молитвенному очагу, к духовной высоте и сокровенной красоте подлинного монашества. Третье издание дополнено предисловием Олеси Николаевой и разделом с практическими рекомендациями для собравшихся посетить монастырь с теми или иными целями.

Подобная история произошла пятью веками позже с Симеоном Новым Богословом, преследуемым синкеллом; автор его жития Никита Стифат приводит и имя сановника, хозяина полуразрушенной часовни, близ которой обретался святой изгнанник, – Христофор Фагура{137}.

В Византии, стране наших грез, монашество находилось в положении блистательном и привилегированном; Роджер I, великий граф Калабрии и Сицилии, жаловал игуменов учрежденных им италийских монастырей аж титулом светских баронов. Представители местной знати, как правило, добровольно возлагали на себя обязанности ктиторов, а императоры охотно внимали монашеским увещаниям и прошениям. Преподобный Феодор Сикеот в одно из наставительных писем к прослывшему жадным Маврикию включает ходатайство о даровании своему монастырю кормления, т. е. определенной ежегодной субсидии зерном из государственных имений{138}.

Обители строили и содержали цари, патриархи, вельможи, чиновники, крестьяне и сами монахи; бедные изыскивали и объединяли средства. Богатые и знатные граждане приносили в дар рабов, волов, стада верблюдов и овец, табуны лошадей, недвижимость и тысячи десятин земли. В X веке процветание монастырей сочли угрожающим экономике государства: в киновию вступали крестьяне вместе с землей, юноши, подлежащие воинскому набору, и множество иного податного населения; бюджет скудел, лишаясь налогов, и в 964 году император Никифор Фока запретил основание новых обителей.

Но законы менялись вместе с императорами, и обители продолжали возникать. Уже в 1077 году патриций-анфипат Михаил Атталиат основал в Македонии монастырь с сиротским приютом; император Михаил VII Дука утвердил за ним многочисленные отписанные основателем имения и им же составленный устав, а также освободил обитель от всех государственных податей и повинностей.

Императоры Алексий Комнин и его сын Иоанн восстанавливали монастыри, разрушенные сарацинами, и строили новые, наделяя их плодородной землей и лугами; притом работали на полях отнюдь не монахи, а наемники, которых специально переселяли поближе. А обитель на безводном и каменистом острове Патмос просто снабжалась всем необходимым из казны. Преемник Иоанна Мануил подвергал отца и деда едким насмешкам за раздачу обильных имений, вынуждавших монахов к многоразличным хозяйственным хлопотам; поэтому, устраивая свою обитель, Мануил выбрал уединенное место и не закрепил никакого имущества, а только жалованье, сколько нужно для полного содержания монахов{139}.

Афон не был исключением из общего порядка; документальная его история начинается с 676 года, когда император Константин Погонат закрепил полуостров, только что опустошенный арабами, за монашествующими. Впоследствии охранные грамоты выдавались императорами Василием Македонянином (872) и Романом Старшим (934); от последнего поступало также вспомоществование – по монете на брата.

Преподобный Афанасий, основатель киновийной жизни на Афоне, с 963 года строил общежительную Лавру на средства императора Никифора Фоки, от которого получил и хрисовул, жалующий на содержание штата в 120 человек 244 золотые монеты ежегодно. Созидание Иверского монастыря (980–985) связано с именами грузинского куропалата Иоанна и полководца Торникия, вложившего в строительство богатую военную добычу; немало жертвовала императрица Феофано, мать будущего царя Василия Болгаробойцы. Некоторые монастыри, например Хиландар и Кутлумуш, получили названия по именам своих ктиторов.

После набега арабов в 1044 году обители были опустошены, монахи убиты или уведены в плен, а на полуострове стали покупать земли и селиться кто попало. Опять понадобилось вмешательство императора, Константина Мономаха: он удалил мирян с Афона, снабдил монахов хлебом и дал Святой Горе новый устав, под которым подписались игумены 180 обителей. Преемники Мономаха тоже щедро жертвовали на Афон как из государственной казны, так и из личных средств{140}.

Святитель Григорий Палама говорил в одной из омилий: мы изобилуем таким большим количеством продуктов питания и одеждой, имея склады и хранилища полные пшеницы и вина, булочные и пекарни, одним словом, всё необходимое – и всё это даруется нам без нашего труда{141}.

Естественно, именно в византийской форме ктиторских, или княжеских, родились первые Ирининский и Георгиевский монастыри в Киеве; эта форма преобладала на Руси в домонгольский период. Учредитель имел свои права: он выбирал имя для обители, т. е. святого, которому посвящался главный храм, и назначал настоятеля. Для себя он заводил в монастыре фамильную усыпальницу и имел гарантию прижизненного и посмертного молитвенного поминовения. Киево-Печерский монастырь, начало которому положено в пещерах, ктиторским не считался, хотя обильно получал помощь христолюбивых князей.

Преподобный Дионисий Глушицкий, пока жил один, может быть, и кормился ягодами черемухи, к которой прислонил свою келью, но с приходом новых братий послал одного из них к князю с просьбой прислать древоделей, рубить и расчищать лес, – и, конечно, получил всяческое вспоможение от боголюбивого владетеля, пришедшего в радость о возникновении нового монастыря{142}.

Преподобный Герасим Болдинский начал подвизаться в совершенном уединении, в глухом смоленском лесу, повесив при дороге кузовец для сбора милостыни; впоследствии же стал основателем четырех киновий. Более или менее крупные монастыри уже не могли быть в полном смысле нестяжательными: необходимо приходилось защищать монастырские огороды, луга и пашни от захвата мирянами, поэтому добывать грамоты на землевладение; князья отписывали деревни вместе с крестьянами, таким образом даруя обителям и работников.

Несомненно, Бог так и устраивает, чтобы одним предоставить возможность доброхотным даянием восполнить недостаток дел, а других через благодарность побудить к человеколюбию и снисхождению.

Преподобный Павел Обнорский спасался в дупле липы, но основанный им монастырь имел земельный участок в 30 квадратных верст с четырьмя деревнями, а полвека спустя владел уже 45 крестьянскими поселениями{143}.

Обитель преподобного Корнилия Комельского, пользовавшаяся при устройстве покровительством великого князя Василия Ивановича, по-видимому, получала помощь стабильно и регулярно, так что преподобный даже включил в устав положение о милостыне, которое запрещало, ради сохранения общежития, самим благотворителям распределять пожертвования между братиями и предостерегало монахов, сборщиков милостыни, от злоупотреблений, приравнивая любое присвоение общего братского достояния к святотатству{144}.

Безупречнейший нестяжатель, преподобный Нил Сорский, считавший даже украшение храмов, златы и сребряны сосуды священныя, непозволительной роскошью, и тот допускал взимание милостыни; он понимал, что принцип жить трудами своих рук таит в себе куда более душевредную необходимость рассчитывать цену, заботиться о прибыли, извлекать корысть и вникать в хитросплетения экономики.

Независимости от благотворителей не бывает, считали такие безупречные настоятели, как Угрешский Пимен и Валаамский Дамаскин. Несомненно, Бог так и устраивает, чтобы одним предоставить возможность доброхотным даянием восполнить недостаток дел, а других через благодарность побудить к человеколюбию и снисхождению. Нестяжательнейший Кирилл Белозерский писал князю Андрею Можайскому: милостыньку бы по силе давали: понеже, господине, поститися не можете, а молитися ленитесь…{145}

Забытая, ныне вновь обретаемая культура общения с благодетелями состоит в том, чтоб не возноситься своим благочестием, не поучать и не судить, а искать повода проявить участие и ласку. Однако, всячески угождая, не следует уподобляться, по выражению Нила Синайского, молодым псам, весело махающим хвостом, ласкаясь к бросающим кость, и не льстить, приписывая порочным всякую добродетель{146}, но сохранять независимость и достоинство. Замечательно отвечал о. Моисей Оптинский жертвователям, недовольным гостиничным обслуживанием: «Мы думали, вы оказываете нам благодеяния ради Бога, а если от нас, грешных, ожидаете воздаяния, то лучше и не оказывать благодеяний, потому что мы, убогие и неисправные, ничем не можем воздать за них». В тексте жизнеописания тут оговорка: конечно, в этом случае о. архимандрит знал, с кем он имел дело{147}.

Всякий обучается этой науке самостоятельно, употребляя терпение и молитву. Не следует вымогать, клянчить, утверждал архимандрит Пимен, особенно для личного употребления; он так и не принял мебель красного дерева, которую навязывала в настоятельские покои вдова купеческого звания{148}. Ювелирной тонкости и осмотрительности потребовали от него аккуратно выстраиваемые отношения с богатым мануфактурщиком, которому Угреша обязана всеми перестройками и прочным материальным благополучием; о. Пимен сумел стать для Павла Матвеевича Александрова, человека достойного, умного, но отнюдь не простого и доступного, необходимым другом, духовником и наставником, проводил его в путь всея земли, и один Бог знает, кто больше получил от этого союза.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Плач третьей птицы: земное и небесное в современных монастырях"

Книги похожие на "Плач третьей птицы: земное и небесное в современных монастырях" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о " Игумения Феофила (Лепешинская) - Плач третьей птицы: земное и небесное в современных монастырях"

Отзывы читателей о книге "Плач третьей птицы: земное и небесное в современных монастырях", комментарии и мнения людей о произведении.