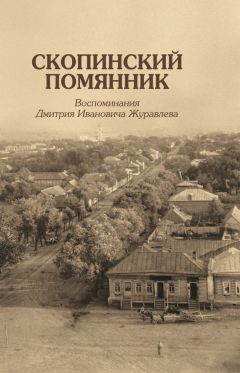

Дмитрий Журавлев - Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева"

Описание и краткое содержание "Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева" читать бесплатно онлайн.

Предлагаемые воспоминания – документ, в подробностях восстанавливающий жизнь и быт семьи в Скопине и Скопинском уезде Рязанской губернии в XIX – начале XX в. Автор Дмитрий Иванович Журавлев (1901–1979), физик, профессор института землеустройства, принадлежал к старинному роду рязанского духовенства.

На страницах книги среди близких автору людей упоминаются его племянница Анна Ивановна Журавлева, историк русской литературы XIX в., профессор Московского университета, и ее муж, выдающийся поэт Всеволод Николаевич Некрасов.

Книга предназначена всем, кто интересуется прошлым русской провинции и историей повседневности.

Выписывали газету, один журнал – «Ниву» или «Родину» (96, 97, 99 гг. – «Родина», 98 и полгода 1900 – «Нива»). У меня остается впечатление: приложения к «Родине» больше нравились. Дедушка прочитывал газеты от первого слова до последнего. <…> Зимой по вечерам, управившись с делами, читали вслух – бабушке. Эти чтения продолжались и когда семья уменьшилась до двух человек, когда и хозяйство сократилось, и досуга стало больше. У бабушки хорошая память, большой ум. В Скопин она приехала знакомая с классической русской литературой. И Достоевский. И Толстой.

<…> В Скопине, когда 20-го числа к папе приходило много учителей и ждали его, бабушка выходила к ним поговорить. Поражались, не верилось им, что она неграмотная.

УСАДЬБА…Журавинские постройки 90-х годов сохранились до конца – 1910 г. Я и Катя помним их. Бревенчатый дом под одной общей соломенной крышей делился на три примерно равные части. Если смотреть с улицы, левая часть – изба, вероятно, 8 ×8 аршин, высота 3,5. Правая – горница. Между ними – холодные сенцы. В избе большая русская печка и небольшая «голанка», две перегородки, не доходившие до потолка примерно см на 40. Они отделяли кухонную часть, куда выходило устье большой печи, и спальную. В большой комнате в переднем углу иконы с лампадкой, по двум стенам широкие лавки, пред лавками к углу под иконами стол. Все простое, некрашеное. Между голанкой и стеной вделан дедушкин шкаф с дверкой и внутренним замком. <…> В спальне широкая кровать родителей работы деревенского столяра, широкая лавка вдоль стены, лаз на печь и на полати. Они почти над всей спальней. Открыты со стороны большой комнаты. Лежали ногами к стене, повернувшись на живот, можно смотреть, что в избе делается. <…>

Вороновка, во дворе дома Лоховых, 1959 г. Фото Д.И. Журавлева

Служила изба круглый год. Здесь все готовилось для себя, для скотины. Здесь же и телята, наседки и гусыни под лавками. Чтобы не промерзала, на зиму устраивали завалинку: снаружи до средины окон стены заваливали соломой, сухим навозом, листьями, оформляя как фундамент. В сильные морозы к вечеру приходилось топить и голанку.

Стены бревенчатые, перегородки дощатые, все не крашено. Проходы в перегородках без дверок.

Горница служила только летом. После Покрова и, вероятно, именин Д.Ф. на всю зиму закрыта. Перегородка делила ее на две комнаты. Стены оклеены обоями. Печка с небольшой лежанкой в маленькую комнату. Мебель в большой комнате – складной стол типа ломберного, но без сукна, диван с «мягким» сиденьем, стулья, угловой стол под образами – все деревенской работы. <…> На стенах большой комнаты фотографии. На окнах цветы.

Сенцы большие. В одном углу громадная деревянная кровать. На моей памяти ее почти не видно: завалена всяким хозяйственным добром. <…> Потолка в сенцах нет, чердак над избой и горницей не отгорожен. Под соломенной крышей над избой вешали ветчину – окорока, лопатки…

Планировка всего жилья не отличалась от общепринятой в селе. То, что мы видели в конце 50-х годов у Лоховых в Вороновке, дает хорошее представление о журавинском гнезде. Такое же крыльцо. Такой же кладки каменные стены надворных построек…

Дом и каменные надворные постройки окружают собственно двор. Разрыв – только ворота. Все крыто соломой. Рядом с избой – погреб, помещение над погребом – погрёбица. Потолок, прочный, только над кладовой; дверь в нее обита железом и крепко запиралась. Хранился хлеб и домашние ценные вещи – одежки и прочее. Расчет – сохранить от пожара и от воров. После смерти мамы, а может быть, и при ней еще отправили на хранение в эту кладовую разные вещи. В Скопине часто бывали пожары[72]. <…> Жилье скотины называлось «котух», слово «хлев» не применялось. <…>

У наших кладовая заменяла мазанку. Частые деревенские пожары полностью уничтожали избы и дворы, чаще тоже деревянные. Впереди дома, подальше на улице делали мазанку – каменное помещение хранить наиболее ценное и хлеб. Летом в мазанках и спали – прохладно. Такие мазанки есть на моих снимках в Журавинке в 50-е годы.

На огороде, подальше от двора, стояла рига, по журавинскому произношению «рыга». <…> Мне казалась огромной. Хранилось сено, необмолоченный хлеб, когда была лошадь – телега и проч. Рядом омёт соломы. В моем представлении стог в плане круглый, омёт – продолговатый. Сено и солому подавали вилами. Обычная обязанность тети Анюты – быть наверху, принимать с вил и укладывать. <…>

Помню, один раз мы были в Журавинке, когда молотили хлеб. Молотилку нанимали. Расположились на улице. Вращали лошади, ходя по кругу. Под зубчатый барабан молотилки пихали снопы. Из нее – зерно, солома. Пыльно! <…>

Дом выходил на громадную площадь, покрытую спорышем.

<…> С увлечением тетя рассказывала о своих играх на паже. На пасху бегали по паже – смотрели, «как солнышко играет». И видела восторженная девочка. Лили воду в норы, выползал хрущ, привязывали нитку к лапке и носились за ним по паже. Бегали под дождем и причитали:

Дождик, дождик, перестань,

Я поеду я во Рязань

Богу помолиться,

Царю поклониться…

Интересно было смотреть на стада коров, овец, возвращавшихся по вечерам чрез пажу. Корова наших сама отделялась от стада и шла домой. Стайка овец – тоже. Гуси сами, без пастухов, уходили на болото, реку и вечером приходили домой. Уток бабушка не любила – они не возвращались. <…>

Дьяконская усадьба была угловой, перёд – север, вдоль восточной стороны большая дорога на Скопин. Рядом, с запада, усадьба псаломщика. Но когда-то церковные земли урезали и со стороны большой дороги поселили крестьянскую семью Лоховых. Однофамильцев, а не родственников. <…>

Приехав в Журавинку, любил я возиться в дедушкином шкафу: вверху были книги, а внизу всякое барахло. Все это мне казалось очень интересным. Книги я не трогал, может быть, не разрешалось (хотя помню среди них календарь Наумовича). А среди всякой свалки хранился и этот камень. Не знаю его истории. Вероятно, привезен кем-либо, бывшим на берегу моря, и подарен. Я его сохранил. Опять-таки не помню: кто привез его в Скопин из Журавинки. В Москву он попал, вероятно, с папиными вещами.

Еще одна вещь из дедушкиной свалки: кусок черного дуба. Эту дощечку я еще мальчишкой мечтал приспособить как черенок к ножу. Но до сих пор не сделал, хотя и храню ее. Под водяные мельницы забивались дубовые сваи. За столетие дуб в воде без доступа воздуха чернел. Мельница разрушалась, а черный дуб шел на поделки – домашние вещи. У нас сохранилась ступка из Журавинки. Сколько же лет моей дощечке?

10 ноября 1963 г., Москва. Д. Ж.

Глава пятая

Поездки в Лавру

Могила архим. Феофана в Борисоглебском Дмитровском монастыре, 2015 г.

Поездки в Троице-Сергиеву Лавру и в Ростов – большие события в жизни журавинской семьи.

Два старших брата бабушки А.И. монахи Феофан и Павел[73] начали свое поприще в Звенигородском Саввы Сторожевского монастыре. Оба брата настолько старше, что для А.И. они всегда монахи.

Архим. Павел (Глебов)

При пострижении монах получает новое имя, обычно начинающееся с одной буквы с мирским именем; но это не обязательно. Отчества и фамилии монаху не полагалось. Когда я спросил у А.И. имена ее братьев в миру, она не смогла ответить – забыла (может быть, и не знала?). Про Павла сказала неуверенно – Петр.

Старший из них архимандрит Феофан[74] был настоятелем Звенигородского Саввы Сторожевского монастыря. Умер 31 декабря 1897 г. У него наши бывали, но, вероятно, очень редко, и о нем рассказов почти не было. Он устроил мужа своей племянницы из Вороновки В.И. Лохова работать в монастыре – чем-то вроде коридорного в гостинице. Веселый был человек В.И. Привык в избытке пить! Уже после смерти Феофана его пришлось спровадить домой и заменить сыном – Мишей. Поступил Миша туда в мае 1907 г. коридорным в гостиницу, а его жена 17-летняя Еня – горничной. <…>

Наместником Лавры был с 1891 г. архимандрит Павел. <…>

Павлу бесчисленные посетители вручали много подарков, самых разнообразных. Он не берег их – тут же раздавал. Много пользовались от него внуки старшей сестры бабушкиной Прасковьи Ивановны Европиной. <…> Они же забрали все личное имущество Павла после его смерти. <…> Я составил список известных мне вещей от него. А известны больше – сохранившиеся. Вот его подарки в разное время.

Иконы преподобного Сергия, одна у нас в зале, другая сохранилась в сундуке. И, быть может, другие иконы. Сохранился лишь маленький образок преп. Сергия.

«Служебник» в роскошном переплете, бархатном, с золотым обрезом и вышитым образом Спасителя под стеклом.

Книга в роскошном переплете, вложена в папку: «Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, составленное Горским в 1841 г.». С приложениями, М., 1890.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева"

Книги похожие на "Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Журавлев - Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева"

Отзывы читателей о книге "Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева", комментарии и мнения людей о произведении.