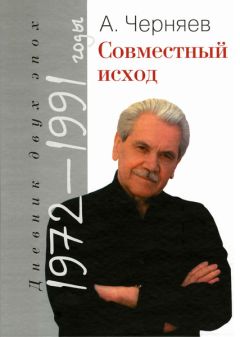

Анатолий Черняев - Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991"

Описание и краткое содержание "Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991" читать бесплатно онлайн.

Анатолий Черняев. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991 М., РОССПЕН, 2008. 1047 с.

Книга эта — подробнейший дневник, который в течение 20 лет вел человек, работавший в аппарате высшей власти в СССР. Он лично знал многих в руководстве КПСС в 70–80-е годы. Здесь в деталях его впечатления о Брежневе, Суслове, Кириленко, Пономареве и др. Дневник, очень откровенный и критичный, изнутри режима свидетельствует о том, как и почему он стремительно шел к своей неумолимой гибели, как и почему попытки спасти великое государство на путях демократизации и перестройки окончились неудачей.

В книге много переживаний и размышлений интеллигента тех времен, озабоченного судьбами своей страны.

Подобное и многое другое требует, конечно, очень серьезного внимания и анализа. Но дело в том, что теперь не только для нас, но и во всем нашем комдвижении все, к чему прикоснулся Гароди, — ревизионизм. Я это смутно почувствовал в ФРГ: на конференции, где речь шла о тех же вопросах, о которых пишет Гароди в своих книгах, — никто не захотел «давать ему отпор», имя его за два дня ни разу не было произнесено. Но (и это важнее!) — никто не осмелился поставить вопросы так, как они поставлены у Гароди (хотя бы в другой форме), хотя, возможно, иная постановка каждого данного вопроса научно немыслима. Таков очевидный вред его ренегатства.

Но всякие публичные размышления на эту тему и в СССР и в нашем комдвижении — теперь табу, ревизионизм. Потому что здесь прошелся Гароди под ручку с испанским Каррильо.

А федосеевский марксизм, оказывается, такой пугливый и такой (на самом деле) творчески беспомощный, да к тому же еще невежественный, что он не осмелится сам поставить проблему на попа и решить ее лучше, чем это пытается сделать Гароди. Да, к тому же у него и задача другая: клеймить иноземных и вылавливать отечественных ревизионистов, а не проникать в суть вещей.

Третье. Антисоветизм Гароди, яростный и ослепляющий, как у всякого ренегата, вывел его не только за пределы ФКП[28],

3. Можно быть полностью уверенным, что если б не антисоветизм и не посягательство на «демократический централизм», т. е. на позицию Марше, Гароди остался бы в партии, и все его теории оказались бы в иной «системе отношений».,

но и за пределы здравого смысла. Много интересных мыслей у него о, скажем так, преодолении капитализма. В частности, и о «национальной забастовке», идею которой он заимствовал у Каррильо: там особенно, — что решающая борьба развернется не на улице и не в парламенте, а «на рабочих местах». (Кстати, не зная об этом, Пономарев перед каждым своим очередным докладом настаивает на этой мысли). Однако, все частности девальвируются, если они не выстроены в контексте основного баланса сил в мире. Списав нас идеологически (техно-бюрократический социализм), он игнорирует нас и политически, не понимая, что мы уже — органическая составная часть всего современного развития, во всяком случае, — на тех направлениях, которые имеют или смогут иметь историческое значение. И Наоборот, поверив Мао и поддержав его идеологически (философия культурной революции), он и политически берет маоизм только с плюсом. Между тем, это — сила реакционная, и чем дальше, тем больше. Если она когда-нибудь и станет формирующей новую высокую цивилизацию, то только путем подавления цивилизаций уже созданных. Гароди, не чуждый в проникновение сути и возможностей религиозной идеологии в истории человечества (а здесь еще включается расовая психология массы), должен был бы это понимать. Однако, ему застит глаза тот же антисоветизм.

3 апреля 1973 г.Вчера еще читал новый роман Войновича о Вере Фигнер. Он — талантливый и по стилистике, сделан под прозу 80-ых годов прошлого века. Очень хорошо вводит в атмосферу эпохи. Однако, главное его достоинство — в скрытой философии. Современная сложность судьбы нашей революции (Октября) как бы экстраполируется на революционное развитие тогда: чистая идея, воплощенная в Вере и ее подругах — в соприкосновении с пошлой реальностью сверху до низу. Но автор (и в этом небанальность его трактовки этого противоречия) вместе с рассказчиком, от имени которого идет повествование, сам глубоко ироничен (не в литературном только — и этого много — но в философском смысле). Он как бы все время сочувственно и с горечью издевается и высмеивает беспомощность, наивность и в общем — бессмысленность их подвига и самопожертвования. И вместе с тем, оставляет глубокое убеждение в исторической неизбежности и… необходимости таких порывов, такой идейности.

4 апреля 1973 г.Возвращаюсь к «Вере Фигнер». В последние годы тема народовольчества и вообще «той эпохи» очень популярна: и в исторической литературе, и в художественной, и в журналах, и в издательском деле. Только из того, что попало в сектор моего внимания: о Перовской, о Бакунине, о Кропоткине — в серии «ЖЗЛ» или в популярной серии издательства «Наука». Издан заново Степняк-Кравчинский. В каждом выпуске «Прометея» обязательно что-то есть: в последнем — о Клеточкине (агенте Народной воли в Ш отделении). В «Вопросах истории», где я член редколлегии, то и дело что-то идет. Теперь вот Войнович, вспыхнувший лет 7–8 назад на литературном горизонте своими далеко не ортодоксальными рассказами, выпустил книгу о Вере. А Лебедев (автор знаменитого «Чаадаева») заканчивает книгу о Желябове.

Что бы все это значило?

Это явно перекликается с такими штучками, как я процитировал из «Юности» — о Че Геваре. Образовался вакуум в духовной жизни. Молодежь (лучшая из массовой ее части) прагматична, деловита, готовит из себя специалистов, рано женятся. Какой-то, сравнительно тонкий слой отпрысков «элиты», паразитирует за счет родителей. Остальные просто работают и живут, ни о чем не думая. Есть довольно многочисленная группа комсомольских горлопанов и карьеристов втихоря. Среди комсомольских активистов — единицы действительно идейных и самоотверженных, или опять же деловых людей, очень положительных, но «без всяких этих фантазиев» (вроде руководителей студенческих отрядов). Срез молодежи отражает состояние нашего общества.

И, пожалуй, не молодежь сейчас — «носитель потребности в идеях». Скорее — «поколение комбатов», людей, вышедших из войны и торопящихся сделать все, что могут, чтобы не допустить опасной (в своей необратимости) утечки духовности из общественного сознания и жизни.

5 апреля 1973 г.Жажда духовности возникает скорее не из жизни повседневной, она питается подпочвенным потоком «национальной традиции». Сейчас вошел в моду (среди рафинированной интеллигенции) Токвиль. Давление «старого порядка» (почти равнозначное «природе человека») сказывается у нас не только в структуре и обычаях государственной практики, но и в идейной жизни. Находит разные выражения. Одно — хорошо известно: неославянофильство, почвенничество от Солженицына до Солоухина и далее — неосталинистской «Молодой гвардии». Другое — «неозападничество», которому положил начало «Новый мир» (особенно Лакшин своей блестящей публицистикой). К этому течению и примкнуло увлечение народничеством, а скорее — народовольчеством. И здесь не только тяга к идейной чистоте и самоотверженности. Здесь — и какой-то смутный намек. Недаром активизировалась эта тенденция в связи со стрельбой у Боровицких ворот года три тому назад[29].

Тогда говорили, что если стране суждено проделать еще один исторического масштаба революционный цикл, то она находится сейчас где-то в 60- ых годах XIX века (по аналогии).

Поиск духовности идет и на основе советской традиции. Характерны все более частые (и все более стилизованные — для удобства современников) обращения к эпохе гражданской войны. Но еще более примечателен затаенный и страстный, неистребимый как больная совесть интерес к «Великому 1941-ому». Как ни стараются его притушить, фальсифицировать, канализировать в нужное русло демичевские клевреты, корни этого интереса глубоки и долго еще будут держаться и прорастать. Ибо это была высшая кульминация в развитии собственно советского общественного сознания. Где-то в 1942 году можно датировать начало «постреволюционной» эпохи в истории нашего государства и общества.

7 апреля 1973 г.После болезни первый день на работе. Ощущение: без тебя она все равно бы делалась. И в общем-то незаметно, должно быть, чтобы хуже, чем при тебе. Пожалуй, только в секторе: Англия, Ирландия, Австралия — делалось бы что-то не так, как нужно. А главное ощущение — каждый раз, когда отрываешься от работы, что она тебе больше нужна, чем ты ей.

Я настолько уже интегрировался в свои 52 года в эту свою деятельность, что не могу теперь представить себя иначе, как именно в этой «жизненной ситуации».

Оказывается, началась бурная подготовка к Пленуму ЦК. Два года, если не больше ждут от раза к разу Пленума по научно-техническому прогрессу. Но это опять отложено. Как и Пленум по международным вопросам. Генералы и полковники от хозяйства, обкомовцы и прочие, видимо, наполняются тихим бешенством. Да, и в самом деле, какая логика?. Там, где дела идут все хуже, «проблемы лежат», их не хотят возбуждать (то ли потому, что неизвестно, как их решать, то ли потому, что раз не сделан главный выбор: вооружение или экономика, нет средств их решать; то ли потому, что не «Сам» готовит этот Пленум, а другие, конкретно — Кириленко). А там, где дела идут прилично и ясно, то все равно уже пойдут в этом направлении, другого пути нет, там многократно и пышно обсуждаются «итоги и выводы», к деланию которых 99,99 % Пленума прямого отношения не имеют.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991"

Книги похожие на "Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Черняев - Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991"

Отзывы читателей о книге "Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991", комментарии и мнения людей о произведении.