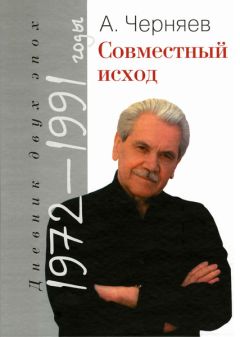

Анатолий Черняев - Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991"

Описание и краткое содержание "Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991" читать бесплатно онлайн.

Анатолий Черняев. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991 М., РОССПЕН, 2008. 1047 с.

Книга эта — подробнейший дневник, который в течение 20 лет вел человек, работавший в аппарате высшей власти в СССР. Он лично знал многих в руководстве КПСС в 70–80-е годы. Здесь в деталях его впечатления о Брежневе, Суслове, Кириленко, Пономареве и др. Дневник, очень откровенный и критичный, изнутри режима свидетельствует о том, как и почему он стремительно шел к своей неумолимой гибели, как и почему попытки спасти великое государство на путях демократизации и перестройки окончились неудачей.

В книге много переживаний и размышлений интеллигента тех времен, озабоченного судьбами своей страны.

Немки — красивые, породистые, отмытые, грудастые, богато со вкусом одетые. Сила нации. Столько красивых женщин — подряд, косяками, я не встречал ни в одной стране.

21 марта 1973 г.Всего неделя, как я был в Германии. Отскочило и это.

Сегодня — «грозные события». Неожиданно Загладина и Шапошникова вызвали на Секретариат ЦК и объявили им «на вид, строго предупредить» за то самое дело, которое было в канун 7-го ноября, т. е. тому уже 5 месяцев (речь идет о небольшой выпивке в кабинете Загладина, участвовал и я, и Кусков, и Жилин, и Пушков, и Брутенц, но большинство ушло рано, «попались» оставшиеся часов до одиннадцати).

Почему вновь все это всплыло? Мы все вместе долго обсуждали, старались докопаться до корней. Щелчок Пономареву? Зачем? По-видимому, в «верхушке» продолжается перестановка акцентов, перебалансировка, первый явный знак которой — понижение Полянского. Дело в том, что вслед за разбором Загладина и Шапошникова, тут же на Секретариате сняли Яковлева с первого зама агитпрома («направить на дипработу»). Предлог — его статья в «Литературке», громившая почвенников и современных славянофилов. И, собственно, даже не сама статья, а тот факт, что она была опубликована «без ведома». (Справка: каждому более или менее аппаратно грамотному человеку ясно, что она не могла быть опубликована «без ведома». Когда она вышла и против нее началась вонь со стороны Голикова и Ко, Яковлев организовал утечку информации — а именно: статья была одобрена и разрешена Демичевым.)

Однако, когда Суслов поставил вопрос на ПБ, Демичев заявил, что он статьи вообще не читал. На эту для всех очевидную ложь никто и глазом не моргнул, а выводы были сделаны против Яковлева. Демичеву «подсказали» представить его к отчислению. В записке, говорят, он (вопреки тому, что заявил на ПБ) «подписал», что против содержания статьи не возражает, хотя она содержит идейно-политические недостатки. В вину Яковлеву поставлено главным образом то, что «без ведома» — явная ложь. Общественное последствие этой акции очевидно: статья выглядит как ошибочная, причем настолько, что ее автора, члена Ревизионной комиссии и фактически заведующего отделом ЦК, сняли с работы. Все наше черносотенство возрадуется весьма.

… Б. Н. не раз в последнее время говорил мне, что у Суслова на столе целые подборки наших произведений (т. е. работников Международного отдела), в которые он, М. А., тыкал носом Пономареву: мол, нехорошо, ведь этих «авторов» воспринимают как представителей ЦК.

Сам Пономарев на этот счет на большом подозрении: он появляется в печати больше, чем все остальные вместе взятые члены, кандидаты ПБ и Секретари ЦК, исключая, конечно, Генерального.

Помощники (особый клан, населяющий Усово и Успенку) открыто бурчат по поводу «теоретической» активности Пономарева, у которого де на побегушках целая свора консультантов-писарей.

Но это все явно уже «отложилось» и на верхотуре. Это создает (вернее выдает) атмосферу какой-то большой коллективной безнравственности. Так называемые «интересы дела» не имеют к этой жизни никакого отношения.

Б. Н. собирал сегодня весь Отдел. Говорил о бдительности при общении с иностранцами. Смысл: не говорить ничего, что не опубликовано у нас. Записывать все сказанное тобой и собеседником в пронумерованную тетрадь. И т. п. Все это — полный абсурд. Никакую политику нельзя делать, если ее исполнителей превратить в истуканов, бездумно повторяющих газетные фразы.

25 марта 1973 г.Встал рано. Перечитываю «Литературку» — последние номера, которые пропустил из-за ФРГ. Густо идут статьи о современном рабочем, о современном интеллигенте, о современном герое литературы. Каков он? Каким должен быть? В центре таки образ руководителя. За объект дискуссии взят Пешков из «Человек со стороны» Дворецкого (я видел в «Современнике»): «социальная активность, сознательность, гражданская честность и мужество личности героя современности, профессиональное мастерство, четкая компетентность, безусловная рациональность, как условие нравственного подхода к современным задачам». Обсуждают горячо и грамотно этот эстетический поиск современной советской литературы. Но — в свете того, что рассказано выше, — не без хозяина ли они этим занимаются? Или, может быть, хозяин не в курсе дела?

Вчера ходил в Третьяковку на Бориса Мусатова. Только, пожалуй, «Реквием». А так — анемичный мир болезненного, «убогого», как сказали бы раньше, человека утонченного вкуса. Мир, который заставляет задуматься о бесконечности вариаций и возможностей человеческого духа, о нераскрытых тайнах этого духа, которые притягивают, волнуют. Но сам этот художник не волнует.

1 апреля 1973 г.В «Вопросах литературы» — неопубликованная ранее рукопись Ахматовой о гибели Пушкина. Вообще о Пушкине. Любимовский Пушкин («Товарищ, верь»…) на Таганке. Мне дали посмотреть стенограмму многочисленных обсуждений «прогонов» перед выпуском или невыпуском спектакля, в том числе убогие и страшные высказывания начальника управления культуры Покаржевского, и одновременно смелые, со ссылкой, что мы, писатели, тоже несем ответственность перед народом за его культурное и духовное развитие, что нетерпима претензия на монополию в этом со стороны всяких управлений и т. д. Так вот о Пушкине. Почему к нему все возвращаются? Он универсален, как всякий гений, как всякий великий — он «вечен». Но Пушкин универсален и вечен в гениальности каждого своего конкретного, неповторимого проявления. А потом — слово! Вот читаю его сейчас и застаю себя на том, что раньше воспринимал многое просто как музыку, не вдумываясь в смысл словосочетаний. А иногда, оказывается, и не понимал смысла его стихов. Сейчас — чувство слова очень обострено, сейчас видишь и все стихотворение в целом, его балансировку, и каждую строфу, и каждый слог. И музыка соединилась с восторгом от проникновения в каждый поворот мысли. А за этим — еще и труд великий. Некоторые стихи предстают совсем в другом свете, чем когда-то. Например, «К вельможе» (Юсупову — хозяину Архангельского).

Одновременно читаю привезенную из ФРГ книжку Jack Pine "The love sucker". Секс-бомбовая книжка, с редким набором ядреных приемов. Я, кажется, уже образованный в этом деле человек… Но тут опять много неожиданностей. Поистине, сексуальная революция, как и всякая революция, вскрывает необыкновенные творческие возможности!

«Умер Че Гевара, но «для мальчиков не умирают Позы», и тень его бродит по странам Америки и Европы, как грозное предостережение всем чрезмерно сытым, успокоившимся, зарвавшимся, раболепствующим и пресмыкающимся, всем забывшим о человеческих идеалах достоинства, истины, справедливости». Это из статьи В. Гусева (?) в № 3 «Юности». Это когда в апогее власть над нашей духовной жизнью у таких людей, как Демичев, Трапезников и, как говаривал Ленин, tutti quanti.

Этого Трапезникова — уродца в большой кепке я видел недавно издали в Успенке. И вновь испытал чувство бешенства, — подойти бы и в морду, и поднять за грудки, и опять в морду, приговаривая: «Чтоб не мордовал советскую власть, чтоб не поганил идеалов!»

2 апреля 1973 г.Вчера прочитал «Альтернативу» Роже Гароди. Долго откладывал. По началу, казалось, что все — одно и тоже. Он ведь каждый год по книге выпускает. В общем-то и на этот раз оно так и есть. Но все-таки заставляет (когда на досуге) задуматься.

Поскольку он ренегат, сжегший все мосты, он наслаждается свободой мысли. Буквально купается в ней, резвится, как жеребец, долго застоявшийся в ограде марксистского догматизма, в возведении которого, кстати, Гароди принял самое живое участие — причем не только за рубежом, но и у нас: в 50-тых — начале 60-тых годов.

Но такая неуемная «свобода мысли» вредна для действительно научного анализа. Пороки догматического марксизма очевидны. Они давно на поверхности. Строить «систему на будущее», отталкиваясь от них, — достаточно одного литературного опыта. Это тем более легко делать человеку, который сам был взращен на федосеевском марксизме (говорят, Федосеев был даже официальным оппонентом на его докторской а АОН). Но это дело мало перспективное. Этим занимаются батальоны антисоветчиков самых разных оттенков. Это первое.

Второе. Будучи, как его раньше у нас принято было называть, «образованным марксистом», т. е. весьма начитанным в. марксистско-ленинской литературе и ее истории человеком, а плюс к тому — будучи в курсе огромного потока общественной мысли на Западе[27], он ухватил практически все коренные проблемы современной революции. Многие он поставил интересно и свежо, возможно — правильно. Например, с определенного момента, а именно — когда производство начинает «определять» рынок, диктовать потребности, изобретать их, навязывать спрос и, таким образом, расширять его, снова и снова обновляя ассортимент, — коренным образом меняется положение А и Б в способе производства. Основную массу капиталовложений потребляет уже Б, а это лишает производство средств производства (А) его определяющей роли: 1) в развитии цикла; 2) в создании тенденции к понижению нормы прибыли, которая согласно фактам, уже не действует сейчас. (Также и благодаря превращению научного труда в «живой труд», непосредственно создают прибыльную стоимость, а не только омертвленный в прошлом в машинах и прочие).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991"

Книги похожие на "Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Черняев - Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991"

Отзывы читателей о книге "Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991", комментарии и мнения людей о произведении.