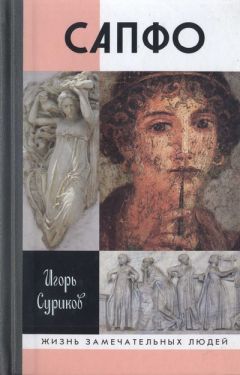

Игорь Суриков - Сапфо

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сапфо"

Описание и краткое содержание "Сапфо" читать бесплатно онлайн.

Сапфо — фигура, известная, наверное, всем. Она — первая не только в Древней Греции, но и во всей истории человечества женщина-поэтесса, автор многих замечательных лирических стихотворений, вошедших в золотой фонд мировой литературы. О жизни Сапфо известно немного, но даже из этих скудных сведений видно, что она была, помимо прочего, неординарной, талантливой личностью. Самой Сапфо, ее творчеству, ее эпохе посвящена эта книга, в которой — в связи с судьбой героини — подробно говорится и о положении женщин в античном греческом мире в целом.

знак информационной продукции 16+

Тот же эпизод с Питтаком и Фриноном сохранен еще в некоторых источниках, но без каких-либо новых деталей. Неожиданно информативным оказывается свидетельство такого позднего памятника, как византийский лексикон X века н. э. «Суда»: в нем приводится даже довольно точная датировка: «Питтак… в 42-ю олимпиаду (612/611–609/608 годы до н. э. — И. С.) убил Меланхра, тирана Митилены, а также сразил в поединке Фринона, полководца афинян, который вел войну из-за Сигея. Питтак набросил на него сеть» («Суда», статья «Питтак»). Интересно, что это единственное конкретное событие, подробно пересказанное автором словаря в биографии такого крупного деятеля, как Питтак; очевидно, единоборство с Фриноном всегда считалось одним из самых славных его деяний. Античные авторы пишут, что именно после этого события Питтак стал пользоваться в Митилене большим почетом и в конечном счете получил власть (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. I. 75).

Каков был статус колонизационной экспедиции Фринона? Нам представляется, что неправомерно видеть здесь акцию, подготовленную и предпринятую афинским государством. Несравненно вероятнее, что это была личная, независимая инициатива олимпийского победителя — человека, вне сомнений, амбициозного.

Фринон, отправляясь с группой колонистов в Троаду, действовал на свой страх и риск. Он явно желал занять позицию, соответствовавшую его рангу олимпийского победителя (таковых вообще-то в Греции окружали чрезвычайным почетом), но почему-то не преуспел в этом на родине. Вот тогда-то и отплыл создавать колонию. Являясь вождем экспедиции, Фринон должен был стать основателем (ойкистом) нового города; после смерти (и даже, возможно, еще при жизни) ему должны были оказываться почести как герою, то есть, в понимании греков, сверхчеловеческому существу.

Как бы то ни было, на новом месте Фринон нашел свою гибель. Мы видели из свидетельств источников, что афинская активность в Троаде вызвала ожесточенное сопротивление лесбосцев, рассматривавших этот регион как сферу своих интересов. Остался в памяти потомков поединок двух вождей — Питтака и Фринона, с помощью которого стороны пытались решить исход войны. Кстати, обратим внимание на сам этот чрезвычайно интересный факт единоборства между командующими — прямо-таки в «гомеровском стиле». Он показывает, насколько эпическим по своему духу было еще в то время мировоззрение аристократии.

Однако убийство Питтаком Фринона не привело к завершению афино-митиленского конфликта из-за Сигея. В конце концов, чтобы прекратить затянувшиеся военные действия, пришлось прибегнуть к услугам авторитетного внешнего посредника — коринфского тирана Периандра. Последний решил вопрос о Сигее в пользу афинян, и, видимо, при жизни этого могущественного правителя принятое им решение соблюдалось. Но впоследствии митиленяне на каком-то этапе (точную дату установить не представляется возможным) вновь вырвали спорный город из рук своих противников. Афинянам же, в свою очередь, удалось в очередной раз овладеть Сигеем при тиране Писистрате, как считается, около 530 г. до н. э.[111]Иными словами, Митилена окончательно лишилась этой своей колонии уже много времени спустя после смерти Сапфо, а при ее жизни, как можно видеть, вела постоянную борьбу за важный стратегический пункт с сильными пришельцами из-за моря.

При Писистрате и его преемниках удержание Сигея явно было для Афин компонентом целостной и широкой внешнеполитической линии, направленной на контроль над Северной Эгеидой и Черноморскими проливами. Что можно сказать в данной связи о первой афинской (то есть «фриноновской») колонизации Сигея в конце VII века до н. э.? Резонно указывается[112], что на нее нельзя автоматически переносить тот же контекст. В ту эпоху, когда Фринон отправился в Троаду, афиняне еще и помышлять не могли о том, чтобы наложить свою руку на проливы. У них просто не было для этого достаточно сил: этих сил в те времена им не хватало даже на то, чтобы отвоевать у Мегар остров Саламин, лежащий буквально по соседству. Что уж говорить о более далекоидущих замыслах!

В целом это верно, если вести речь об афинском полисе как таковом. Однако не забудем, что колонизация Сигея была не государственным мероприятием, а частной инициативой Фринона, которого в тот момент больше волновали не общеафинские дела, а свое собственное положение. В свете того, что он обосновался у входа в Геллеспонт на обоих берегах (напротив Сигея он основал городок Элеунт), ответ на вопрос может быть только один: контроль над проливами просто не мог не входить в его планы.

Рассматривая эту проблему, необходимо помнить еще и о том, что колонисты были направлены не в какой-либо удаленный и слабозаселенный регион. Скорее напротив: Троада и в целом берега Геллеспонта к тому времени были уже густо усеяны греческими колониями, в большинстве лесбосскими, поскольку выходцы с крупнейшего эолийского острова, как уже говорилось, проявляли особую активность в освоении этих территорий[113]. В результате афинянам приходилось готовиться к тому, что, пытаясь обосноваться в Сигее, они отнюдь не будут дружески приняты, а натолкнутся на ожесточенное сопротивление, как и получилось: лесбосцы всеми силами пытались изгнать незваных гостей.

Коль скоро Фринон, несмотря на всё это, все-таки избрал полем своей деятельности Троаду, значит, у него были на то весомые причины; Сигей был зачем-то нужен афинскому олимпионику и прибывшим с ним колонистам. Зачем? В частности, могли ли они руководствоваться какими-то экономическими мотивами? Не похоже. Необходимость оттока «лишнего» населения из Аттики можно исключить сразу же: от земельного голода афинский полис, достаточно обширный по территории, в архаическую эпоху отнюдь не страдал. Далее, могли ли играть роль торговые интересы? Неизбежно вырисовывается вариант с получением зерна из Северного Причерноморья, для чего проливы, безусловно, были насущно нужны. Но конец VII века до н. э. — слишком ранняя эпоха для того, чтобы относить к ней попытки афинян установить торговлю зерном с Понтом Эвксинским[114]. Есть, правда, и точка зрения, согласно которой Афины столкнулись с проблемой недостатка собственного хлеба уже достаточно рано, ко времени Солона. Но в любом случае Фринон, навсегда покинув родину, вряд ли думал о необходимости снабжения ее тем или иным продуктом.

Выскажем идею, которая, возможно, покажется неожиданной и даже «еретической», но, как представляется автору этих строк, хорошо укладывается в общий контекст архаической эпохи. По нашему мнению, Фринон, осев на обоих берегах Геллеспонта, намеревался попросту заниматься разбоем: грабить минующие пролив корабли и таким образом обогащаться. В каком-то смысле этот мотив, пожалуй, тоже можно назвать «экономическим», но в целом под экономикой мы привыкли понимать что-то иное, а не грабеж — экспроприацию ценностей путем внеэкономического, чисто силового нажима.

Говоря о побуждениях, которые могли руководить Фриноном, стоит отметить еще один момент чисто ментального порядка. Троада для любого грека, особенно для аристократа, являлась местностью совершенно особого рода: совершенно неотъемлемыми от нее были ассоциации с Троянской войной, с мифологическими героями, с гомеровским эпосом. Достаточно перечитать большую главу Страбона, посвященную этому региону, чтобы увидеть, какой ореол легенд его окутывал, какой интенсивный и разнообразный мифополитический дискурс развертывался вокруг Троады. Так было всегда — не только во времена Страбона, но и во времена Геродота (выше цитировались почерпнутые из его труда аргументы афинян и лесбосцев в споре за Троаду, связанные с мифами о Троянской войне), и раньше. И, между прочим, Сигей занимал на «ментальной карте» Троады весьма значимое место (выше об этом упоминалось, но мимоходом). Ведь именно на его территории, согласно преданию, находилась знаменитая «Корабельная стоянка», то есть лагерь ахейцев, осаждавших Трою.

Хотя Афины, казалось бы, находились неблизко от северо-запада Малой Азии, но в афинском полисе архаической эпохи, особенно в кругу аристократии сюжеты, связанные с Троянской войной, тоже были весьма актуальны. Дело в том, что эпическая традиция получила в Афинах VII–VI веков до н. э. особенное развитие. Афины сыграли значительную роль в складывании гомеровского эпоса; некоторые специалисты считают даже, что эта роль была определяющей[115]. При Солоне и Писистрате осуществлялась письменная фиксация канонического текста «Илиады» и «Одиссеи»[116], причем, естественно, не с чисто антикварными, а с насущно-политическими целями.

Фринон же был человеком, мыслившим вполне эпическими категориями. Достаточно вспомнить в данной связи его поединок с Питтаком, упоминавшийся выше. Допускаем поэтому, что он отправился совершать свои славные подвиги именно в Троаду, помимо прочих причин, из стремления подражать эпическим героям, да и в целом привлеченный «святостью места».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сапфо"

Книги похожие на "Сапфо" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Суриков - Сапфо"

Отзывы читателей о книге "Сапфо", комментарии и мнения людей о произведении.