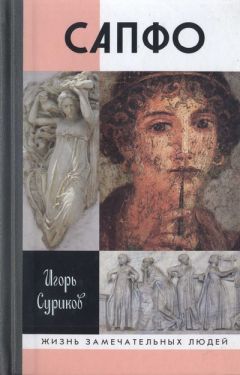

Игорь Суриков - Сапфо

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сапфо"

Описание и краткое содержание "Сапфо" читать бесплатно онлайн.

Сапфо — фигура, известная, наверное, всем. Она — первая не только в Древней Греции, но и во всей истории человечества женщина-поэтесса, автор многих замечательных лирических стихотворений, вошедших в золотой фонд мировой литературы. О жизни Сапфо известно немного, но даже из этих скудных сведений видно, что она была, помимо прочего, неординарной, талантливой личностью. Самой Сапфо, ее творчеству, ее эпохе посвящена эта книга, в которой — в связи с судьбой героини — подробно говорится и о положении женщин в античном греческом мире в целом.

знак информационной продукции 16+

Некоторое удивление вызывают последние два из этих эпитетов. Геллеспонт — совсем неширокий пролив. Его обычная ширина — 5–6 километров, но местами встречаются теснины, в которых пролив суживается до полутора-двух километров (самое узкое место — 1220 метров). Либо перед нами свойственные поэтическому языку гиперболы, либо же поэт включал в понятие «Геллеспонт» не только сам нынешний Дарданелльский пролив, но и примыкающую к нему северо-восточную часть Эгейского моря (вторая из этих точек зрения является ныне преобладающей).

Как бы то ни было, не приходится сомневаться в том, что стремление греков овладеть Троей было не в последнюю очередь связано с их интересом к пути в Черное море. Кстати, мы отнюдь не случайно в главе, посвященной истории Лесбоса, вдруг заговорили о Трое. В ходе Троянской войны, как известно, славный город был разрушен. До недавнего времени считалось, что после этого на протяжении нескольких столетий место бывшей Трои просто пустовало. Однако теперь, как подчеркивает крупнейший археолог и специалист по ранней истории Греции Дж. Н. Колдстрим[107], «от этого взгляда приходится отказаться». Раскопки выявили, что какая-то жизнь, пусть и не слишком интенсивная, в Трое продолжала теплиться. Впрочем, там в лучшем случае существовало небольшое поселение сельского типа. А вот в VIII веке до н. э. Троя заново основывается как город. И, что для нас наиболее важно, возникает в этом месте именно эолийская (то есть скорее всего лесбосская) колония.

А в окрестностях появляется еще целый ряд таких колоний, основанных лесбосскими же жителями. Среди них — Алопеконнес, Мадит, Сест (особенно крупный центр, в районе которого обычно переправлялись через Геллеспонт), Сигей и др. Располагались они на обоих берегах пролива, а время их основания определяется как VIII–VI века до н. э.

Тогда же и в том же регионе проявляли колонизационную активность ионийцы (в основном милетяне); их колониями были города Абидос (напротив Сеста, в районе вышеупомянутой переправы), Кардия, Лампсак, Парий и др. Иногда говорят в связи с этим о двух «волнах» колонизации Геллеспонта — эолийской и ионийской, из которых первая предшествовала, а вторая следовала за ней.

В целом какое-то зерно истины здесь есть: выходцы из Ионии действительно появились в этих водах чуть позже эолийцев. Однако вряд ли стоит формулировать данный взгляд в чрезмерно категоричной форме, поскольку и первые ионийские колонии начинают появляться на Геллеспонте весьма рано, в VIII веке до н. э., и эолийские поселения продолжают основываться до достаточно позднего времени, как минимум до VII века до н. э. Иными словами, «волны», во всяком случае, накладываются друг на друга.

Можно ли уловить какую-то систему в географическом расположении эолийских и ионийских городов в регионе? Пожалуй, можно[108]. На обоих берегах Геллеспонта эолийцы обосновываются южнее, а ионийцы — севернее. На азиатском побережье выходцы из эолийских полисов осваивают Троаду (повторим, что и греческая Троя, возникшая в VIII веке до н. э., была эолийской), что вполне естественно, поскольку эта область фактически примыкала к Эолиде в собственном смысле слова. Но к северу от Сигея по азиатскому берегу пролива встречаем исключительно ионийские поселения. Аналогичная картина и на Херсонесе Фракийском — полуострове к западу от Геллеспонта: южнее расположены эолийские колонии (преимущественно лесбосские), а севернее — ионийские.

Разумеется, мы можем только гадать, каким образом эолийцы и ионийцы распределяли между собой смежные территории. Можно ли говорить о каком-то рациональном факторе, о договоренностях по разделу «сфер интересов»? Или же всё происходило стихийно: милетяне и их сородичи просто приходили туда, где еще не обосновались эолийцы? Во всяком случае, система распределения колоний все-таки побуждает говорить скорее о кооперации, чем о соперничестве.

При этом есть все основания с достаточной долей уверенности констатировать существенное различие в характере эолийской и ионийской колонизации Геллеспонта. Эолийцев, насколько можно судить, земли на берегах пролива интересовали сами по себе, то есть их колонизация имела вполне аграрный характер. Ионийская же колонизация здесь, как и в других местах, была феноменом более сложным, комплексным и многогранным. В ней изначально, насколько можно судить, присутствовал мотив освоения морского пути в Понт.

Выше было перечислено немалое количество топонимов, в которых неискушенному читателю, пожалуй, легко и запутаться. Но из всех названных городов обратим внимание на Сигей, являвшийся гаванью древней Трои (которая сама, как известно, лежала не на побережье, а несколько далее вглубь материка) и по своему положению буквально-таки «стороживший» вход в Геллеспонт.

Сигей был основан лесбосцами из Митилены не позднее VII века до н. э. Но в конце того же столетия он выступил в роли главного объекта притязаний Афин в регионе; туда отправилась самая ранняя по времени колонизационная экспедиция афинян[109] во главе с олимпиоником (то есть победителем в Олимпийских играх), знатным аристократом Фриноном. На этом эпизоде, на борьбе за город, которая развернулась между митиленянами и афинянами и завершилась победой последних, имеет смысл остановиться. Тем более что нам тут предстоит встретить нескольких уже неплохо знакомых лиц (но не Сапфо, естественно).

Древнейший автор, подробно пишущий об инциденте, связанном с Сигеем, — «отец истории» Геродот. Он сообщает: «…Митиленцы и афиняне из городов Ахиллея и Сигея вели постоянные войны друг с другом. Митиленцы требовали назад Сигейскую область, а афиняне оспаривали их право на нее, указывая, что на земли древнего Илиона (Илион — другое название Трои. — И. С.) эолийцы имеют отнюдь не больше прав, чем они, афиняне, и другие, кто помогал Менелаю отомстить за похищение Елены. Во время этих войн в битвах случилось много замечательных происшествий. Между прочим, после одной стычки, в которой победили афиняне, поэт Алкей спасся бегством, но его оружие попало в руки афинян, и они повесили его в храме Афины в Сигее. Алкей же воспел это событие в песне и послал ее на Митилену, чтобы сообщить о несчастье своему другу Меланиппу. Митиленцев же с афинянами примирил Периандр, сын Кипсела, которого они выбрали посредником. А примирил он их вот на каких условиях: каждая сторона получала то, что у нее было. Так-то Сигей остался за афинянами» (Геродот. История. V. 94–95).

Так-с, вот два знакомца уже есть. И если о коринфском тиране Периандре ранее упоминалось лишь мимоходом, то знаменитому лесбосскому поэту Алкею давалась довольно подробная характеристика.

Живший через несколько веков после Геродота Страбон добавляет новые детали. О Сигее и Троаде в целом он рассказывает так: «…Передают, что митиленец Археанакт возвел из камней, взятых оттуда (с развалин древней Трои. — И. С.), стену вокруг Сигея. Этот город захватили афиняне, которые послали туда Фринона, победителя на Олимпийских играх, хотя лесбийцы добивались обладания почти всей Троадой. Действительно, большинство поселений в Троаде основано лесбийцами (некоторые из них существуют и теперь, другие же исчезли). Питтак Митиленский, один из так называемых Семи мудрецов, отплыл с кораблями против стратега Фринона и некоторое время воевал с ним, плохо справляясь с делом и терпя неудачи. В то время и поэт Алкей, как он сам говорит, в одной схватке попал в тяжелое положение, так что ему пришлось, бросив оружие, бежать… (далее следует цитата из Алкея, она будет приведена ниже. — И. С.) Позднее, когда Фринон вызвал его на единоборство, Питтак, взяв рыбацкую сеть, напал на противника; он накинул на него сеть и убил, заколов трезубцем и кинжалом. Но так как война продолжалась, то обе стороны выбрали посредником Периандра, который и положил ей конец. По словам Деметрия, сообщение Тимея о том, что Периандр воздвиг укрепление Ахиллея против афинян из камней Илиона, чтобы помочь войску Питтака, неверно. В действительности это место, как он говорит, было укреплено митиленцами против Сигея, но не этими камнями и даже не Периандром. Да и как же можно было выбрать посредником лицо, принимавшее участие в войне?» (Страбон. География. XIII. 599–600).

Этот интереснейший рассказ во всех основных деталях совпадает со свидетельством Геродота (у Страбона мы также встречаем и Алкея, и Периандра), а кроме того, вносит ряд новых немаловажных нюансов, подтверждающих датировку афинской экспедиции в Сигей концом VII века до н. э., временем жизни Сапфо. Выясняется, помимо прочего, что митиленским командующим был не кто иной, как знаменитый Питтак — современник и «заклятый друг» Алкея. Вот и еще один знакомец!

О событиях, связанных с Питтаком и Фриноном, а также в целом с разбираемой здесь войной между Афинами и Митиленой, упоминает также позднеантичный историк философии Диоген Лаэртский, повествуя о жизни того же Питтака — главного митиленского мудреца: «…Когда афиняне воевали с митиленянами за область Ахиллеитиду, то Питтак начальствовал над митиленянами, а Фринон, олимпийский победитель-панкратиаст [110], — над афинянами; Питтак вызвался с ним на поединок и, спрятавши под щитом своим сеть, набросил ее на Фринона, убил его и тем отстоял спорную землю. Однако и после этого (говорит Аполлодор) афиняне с митиленянами тягались за ту землю, а решал тяжбу Периандр, который и отдал ее афинянам» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. I. 74).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сапфо"

Книги похожие на "Сапфо" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Суриков - Сапфо"

Отзывы читателей о книге "Сапфо", комментарии и мнения людей о произведении.