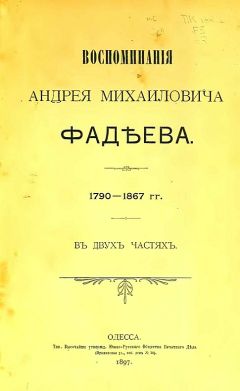

Андрей Фадеев - Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Воспоминания"

Описание и краткое содержание "Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Андрей Михайлович Фадеев — российский государственный деятель, Саратовский губернатор, позднее — высокопоставленный чиновник в Закавказском крае, тайный советник. С 1817 по 1834 год он служил управляющим конторой иностранных поселенцев в Екатеринославле. Затем был переведён в Одессу — членом комитета иностранных поселенцев южного края России. В 1837 году, после Одессы, А. М. Фадеев был назначен на службу в Астрахань, где два года занимал пост главного попечителя кочующих народов. В 1839 году Андрей Михайлович переводится в Саратов на должность управляющего палатой государственных имуществ. 1846 года Фадеев получил приглашение князя М. С. Воронцова занять должность члена совета главного управления Закавказского края и, вместе с тем, управляющего местными государственными имуществами. Оставаясь на службе в Закавказском крае до конца своих дней, в 1858 году был произведен в тайные советники, а за особые заслуги при проведении в Тифлисской губернии крестьянской реформы — награжден орденом Белого Орла (1864) и золотой, бриллиантами украшенной, табакеркой (1866).

«Воспоминания» А. М. Фадеева содержат подробную автобиографию, в которой также заключается много метких характеристик государственных деятелей прошлого, с которыми Фадееву приходилось служить и сталкиваться. Не менее интересны воспоминания автора и об Одессе начала XIX века.

Приведено к современной орфографии.

19

По сведениям 1862-го года, несколько улучшился, но немного.

20

Так говорил он сам о своем происхождении, но общий голос утверждал, что он из эмигрантов и гораздо высшего происхождения, которое тщательно скрывал; что жизнь его до приезда в Россию была непроницаемой тайной и что, вообще, он был совсем не то лицо, за которое себя выдавал. Впоследствии, да и тогда уже, многие авантюристы выдавали себя за французского дофина Людовика XVII, но Контениуса невозможно было причислить к их сонму, так как он еще при жизни дофина, в 1790-х годах, уже взрослым человеком находился в России. Тем не менее, общественное мнение облекало доброго Контениуса таинственным покровом, которому не совсем не доверял и сам Андрей Михайлович.

21

Подробности о кончине его и особенном обстоятельстве, сопровождавшем ее, находятся далее, когда записки доходят до 1830 года — года смерти Контениуса.

22

Уманец.

23

«Отечественные записки», Апрель 1862-го года, «Записки о Кавказе» Скарятина.

24

В приложении к «Воспоминаниям» №№ 5, 6 и 8, письма кн. Кочубея к Императору Александру I и министру Ланскому, и предыдущие письма генерала Инзова, 3 и 4.

25

Андрей Михайлович не упоминает о дочери Анастасии, родившейся в 1821-м году и умершей несколько месяцев спустя. О таком ребенке нечего было бы и говорить, если бы ее мимолетное существование не отметилось одним загадочным случаем. В этом году Андрей Михайлович провел с семейством часть лета на южном берегу, и на возвратном пути, в одной из немецких колоний, расстался с своей семьею, отправившись в служебные разъезды; а Елена Павловна, с детьми поехала обратно в Екатеринослав. Андрей Михайлович уехал немного прежде, а вслед за ним Елена Павловна, сев в экипаж с детьми, готовилась тотчас же ехать, как к ней подошла колонистка, жена старшины колонии, и пожелав счастливого пути, взглянула на ребенка, спавшего на руках Елены Павловны, и вдруг спросила: «На долго ли уехал ваш муж» — «Месяца на полтора» — сказала Елена Павловна. Немка с сожалением в голосе и как бы в раздумье проговорила: «Как жаль, что он больше не увидит этого прекрасного ребенка» — «Почему» с удивлением спросила Елена Павловна. — «Он его уже не застанет» — объявила колонистка и быстро отошла от экипажа. Слова эти очень встревожили Елену Павловну, но ребенок был совершенно здоров и не возбуждал никаких опасений. Дорогу совершили благополучно и слова немки, приписываемые какому-то бреду, были бы забыты, если бы за неделю до возвращения Андрея Михайловича девочка не заболела простудным коклюшем, который в два-три дня свел ее в могилу. Андрей Михайлович не застал ее. Елену Павловну долго мучила мысль, почему колонистка могла это знать? И когда, спустя два года, муж этой колонистки, как старшина колонии, приехал в Екатеринослав к Андрею Михайловичу по делам, Елена Павловна спросила его о том. Но колонист, видимо смутившись, уклонился от ответа. Да, вероятно, и не мог этого объяснить.

26

Елена Ивановна де-Бандре в молодости была очень хороша собою; слух о ее красоте дошел даже до Императрицы Екатерины II, которая пожелала ее видеть и приказала мужу ее, находившемуся тогда в Крымской кампании, немедленно приехать в Петербург вместе со своей женою. Они были очень милостиво приняты Императрицею и часто бывали на куртагах в Эрмитаже. У правнуков их до сих пор хранятся превосходные портреты их прадеда и прабабки, де-Бандре, писанные масляными красками в натуральную величину, по пояс. Елена Ивановна изображена в пудре, с розой на груди, в том самом костюме, в котором представлялась в первый раз Императрице. Прадед тоже красавец с благородным, мужественным, родовитыми, лицом, в мундире генерал-поручика, с пудрой на голове. В этом портрете есть какая то таинственная особенность, по которой люди, принадлежащие к масонству, узнают в нем тотчас масона, хотя по наглядности портрет не заключает в себе решительно никакого знака, никакой особенности и ни малейшего намека на число три. При жизни его никто не знал о его принадлежности к масонству, а после смерти, при разборе оставшихся бумаг, жена его открыла это. Спустя лет двадцать, когда Фадеевы жили в Екатеринославе, туда заехал американский миссионер Аллен, упоминаемый выше в «Воспоминаниях», и, находясь у них в доме, обратил внимание на висевшие по стенам в гостиной портреты, причем, указав на генерала де-Бандре, тотчас объявил: «этот был масон и высшей степени». На вопрос Елены Павловны Фадеевой, почему он это знает? Он извинился невозможностью отвечать и, не смотря на все просьбы, ничего более не сказал. Другой раз, уже в сороковых годах, когда Андрей Михайлович был губернатором в Саратове, у него обедал путешествовавший по России президент Лондонского географического общества известный ученый Мурчисон и, тоже осматривая портреты после обеда, остановился перед портретом де-Бандре и спросил у Елены Павловны: «кто это?» На ответ, что это ее дед, Мурчисон сказал: «а знаете ли вы, что он был масон и очень высокой степени!» И так же, как и Аллен, наотрез отказался от всяких объяснений по этому поводу.

Немудрено, что митрополит Сестринцевич воспользовался возможностью поговорить с А. М. Фадеевым о своих старых друзьях де-Бандре-дю-Плесси. Все знавшие их близко хранили о них хорошую память. Елена Ивановна, помимо ее красоты, как женщина умная, любезная, общительная, много видевшая, много наблюдавшая на своем веку, была очень занимательная собеседница. Она сопровождала своего мужа во всех его походах, также и в Крымской кампании. Там она хорошо познакомилась со многими известными людьми. Суворов часто бывал у нее запросто и потом вел дружескую переписку с нею и ее мужем. Эти то знакомые рассказами о ней и возбудили в Императрице Екатерине желание ее видеть. Елена Ивановна де-Бандре провела с мужем всю зиму 1779 года в Петербурге, и рассказы ее об этом пребывании были весьма любопытны. Она встретила многих из друзей и приятельниц своей прежней жизни, и у нее оказалось обширное знакомство. Между прочим она возобновила знакомство с бывшим лейб-гусаром, а тогда уже генерал-адъютантом, Корсаком. Он, в числе многих должностных лиц при дворе, помещался во дворце.

Корсак был давнишний знакомый Елены Ивановны по родству его с семейством князя Сокольницкого, с которым она находилась в большой дружбе, в особенности с одной из княжен Сокольницких, бывшей замужем за Потемкиным, двоюродным братом Корсака, жившей в то время в Петербурге. Они постоянно переписывались, а в этот приезд генерала де-Бандре с женой по вызову Императрицы в Петербург, почти не разлучались и всюду выезжали вместе. Корсак бывал у Елены Ивановны вседневно. Он горько жаловался на придворные интриги, особенно на козни князя Ивана Ивановича Барятинского, который распуская о нем разные сплетни, поговаривал на него Императрице и старался погубить его в ее мнении. Однажды Корсак пригласил Елену Ивановну де-Бандре с Потемкиной к себе на чай, во дворец, где он жил в особом апартаменте.

По прибытии во дворец, они застали у Корсака его близкого родственника Пассека с дочерью, очень красивой девушкой, за которою Корсак по-видимому слегка ухаживал. Комната, где они сидели, была роскошно убрана; в одной стене находилась ниша, украшенная драпировкой, в глубине которой стоял диван, а возле, у выдававшейся около ниши стены, стоял столик. После чая, Потемкина попросила Елену Ивановну де-Бандре погадать ей в карты, — она отлично гадала, — и обе дамы, усевшись за столик возле ниши занялись гаданием; а Корсак с девицей Пассек сели на диван в нише и вели оживленную беседу. Против ниши и столика в противоположной стене была стеклянная дверь, задернутая зеленой шелковой занавеской. Дверь вела в коридор. В эту дверь вошел князь Иван Павлович Барятинский, поговорил с Корсаком, поговорил с дамами, пошутил по поводу гадания, прошелся раза три по комнате и вышел в коридор. Елена Ивановна сидела за столиком прямо лицом к двери, и заметила что князь Барятинский, выходя из комнаты, как будто нечаянно задел локтем за занавеску и отдернул ее немного в сторону. Она не обратила на это внимания. Вскоре затем, занятая своим гаданием, раскладывая и объясняя карты, Елена Ивановна совершенно машинально, взглянув на дверь, увидела за стеклом лицо, чье-то знакомое лицо, смотревшее из коридора в комнату. Минуту спустя, она снова поглядела на дверь, — лицо уже исчезло, за стеклом двери никого более не было.

Вскоре Корсак отправился в свое имение Полынковичи, недалеко от Могилева, где зажил сообразно своим вкусам: завел охоту, развел огромную стаю собак, наполнявших его обширный дом, так как он держал их не на псарне, а при себе, в доме; они бегали свободно по всем комнатам, а во время обеда вертелись вокруг стола и хватали куски с тарелок, что очень забавляло хозяина. В то же время по соседству с ним, обитали в Белоруссии два другие известные и свое время при дворе, опальные Зорич и Ермолов. Все трое вели знакомство между собою, и по образцу их жизни, о них составилось такое суждение: Корсак живет для собак, Ермолов для свиней, а Зорич для людей. С первым и последним Елена Ивановна де-Бандре была дружески знакома и, живя уже вдовой в своем Могилевском имении Низках, неподалеку от них, часто виделась с ними; они посещали ее, она ездила к ним в гости с своей маленькой шестилетней внучкой княжной Еленой Павловной Долгорукой, которую они очень любили и баловали, а Корсак называл своей маленькой невестой. Тогда генерал-адъютанты носили только один эполет, а у Корсака эполет состоял весь из крупных бриллиантов величиной каждый с лесной орех. Шутя с маленькой княжной он всегда говорил ей, что когда женится на ней, то подарит ей этот эполет.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминания"

Книги похожие на "Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Фадеев - Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.