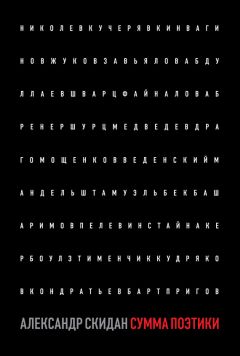

Александр Скидан - Сумма поэтики (сборник)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Сумма поэтики (сборник)"

Описание и краткое содержание "Сумма поэтики (сборник)" читать бесплатно онлайн.

В новой книге Александра Скидана собраны статьи, написанные за последние десять лет. Первый раздел посвящен поэзии и поэтам (в диапазоне от Александра Введенского до Пауля Целана, от Елены Шварц до Елены Фанайловой), второй – прозе, третий – констелляциям литературы, визуального искусства и теории. Все работы сосредоточены вокруг сложного переплетения – и переопределения – этического, эстетического и политического в современном письме.

Александр Скидан (Ленинград, 1965) – поэт, критик, переводчик. Автор четырех поэтических книг и двух сборников эссе – «Критическая масса» (1995) и «Сопротивление поэзии» (2001). Переводил современную американскую поэзию и прозу, теоретические работы Поля де Мана, Дж. Хиллиса Миллера, Жана-Люка Нанси, Паоло Вирно, Геральда Раунига. Лауреат Тургеневского фестиваля малой прозы (1998), Премии «Мост» за лучшую статью о поэзии (2006), Премии Андрея Белого в номинации «Поэзия» (2006). Живет в Санкт-Петербурге.

Кому-то это может показаться эклектикой, граничащей с дурновкусием. Но автор, похоже, сознательно добивается такого эффекта, прибегая к технике, давно опробованной в музыке, визуальных и синтетических искусствах. Так, о сюите-действе «История солдата» (1918) Стравинского музыковед М.С. Друскин (брат философа-чинаря Якова Друскина) писал, что в ней «виртуозно варьируются народные мотивы скоморошьего склада, отзвуки бытовых напевов, предвестия джаза (танго, регтайм), помпезные военные марши и протестантский хорал». Если «протестантский хорал» заменить на православную литургию, добавить «причитание» или «тренос», мы получим описание зрелой поэтики Елены Фанайловой, поэтики саморефлексивной, отдающей отчет в собственной генеалогии и орудийности:

Величие нет ничего смешней

Когда ты вспоминаешь

Дрожащую и близкую мишень

Что движется на гребне трэша

Эта новая манера – ожесточенная, конвульсивная – начинает кристаллизоваться в отдельных стихотворениях «Трансильвании…», таких как «Облака идут по мозгам», «Человеческая ласка и забота…» (см. особенно последние две строфы), «…Они опять за свой Афганистан…», «(Памяти деда)». Характерно, что насыщенным раствором для нее (кристаллизации) послужила тема войны, коллективной памяти, страданья. При этом конкретные исторические войны – Великая Отечественная, Афганская или обе Чеченские кампании – у Фанайловой как бы взаимопроникают, накладываются, образуя один континуум. (Так на микшерском пульте «сводят» разные звуковые дорожки.) Война инкорпорируется и меняет физиологию, метаболизм речи. В «Русской версии» (2005) метаморфоза завершена. Отныне Фанайлова пишет не о войне, а войной: ее письмо не просто напоминает репортаж с места боевых действий, но и само как будто отплевывается короткими очередями, зарывается в землю, шлет позывные, выходит из окружения. В «Черных костюмах» (2008) у нее уже «в обоих руках по два астральных пулемета: / Отстреливаться по-македонски»; мир, с его локальными конфликтами, этническими чистками, лагерями беженцев, бандитскими разборками и уличной преступностью, но также и светскими раутами, литературными премиями, нефтяными скважинами и «случайным коитусом», предстает здесь как всего лишь передышка в тотальной гражданской войне. Тотальной благодаря массмедиа; гражданской, потому что никакая медиатизация и риторика «террористической угрозы» не могут скрыть очевидного: «невидимой руки» экономических, геополитических, в конечном счете классовых интересов, ставкой в игре которых и выступает «гражданское население». Не успеваешь похоронить и оплакать мертвых. Работа траура продолжается. Микрофон включен.

«Барышни, я говорю голосами», – написала когда-то Фанайлова в книге «С особым цинизмом» (2000). И еще раньше, в «Путешествии» (1994): «Ты, как империя, видишь ценой / Гибели передовых полков». Тогда это было обещание. Чтобы его сдержать, чтобы обрести эту «гибельную» оптику, понадобилось оказаться на сквозняке истории, на ее мусорном ветру, сметающем декорации и прекраснодушные иллюзии 1990-х.

II

В 2008 году я получил от редакции «НЛО» нижеследующие вопросы, сопровождавшиеся краткой преамбулой[53]. Вызванные ими размышления, неизбежно предварительные и беглые, тем не менее, как убедится читатель, напрямую связаны с поэзией Елены Фанайловой.

Середина 2000-х во всем мире, и особенно в России, стала временем усиления настроений правого популизма и ксенофобии. В России этот процесс дополняется радикальным сужением поля публичной политики, превращением политической состязательности в медийную симуляцию и вытеснением политического (как автономной сферы) из общественного сознания. Высказываются предположения о том, что в ближайшее время среди интеллектуалов вновь окажутся востребованными концепции персоналистического этического и эстетического нонконформизма, выработанные советским и восточноевропейским диссидентским движением в 1960 – 1970-х годах. С другой стороны, в европейско-американской мысли ведутся интенсивные дискуссии о «возвращении» этического измерения в политологию, философию, литературоведение и пр. («этический поворот»). Но одновременно с этим возникает и ощущение того, что привычные термины «этическое», «эстетическое» и «политическое» слишком неопределенны или слишком «заболтаны» употреблением в рамках устоявшихся интеллектуальных традиций (от франкфуртской школы до политических теорий К. Шмитта). Некритическое употребление этих терминов грозит поставить под вопрос любую новую концептуализацию нонконформизма – в искусстве или в общественной жизни. Руководствуясь этими соображениями, редакция «Нового литературного обозрения» просит Вас ответить на следующие вопросы:

1. Как Вы полагаете, должны ли сферы практики, определяемые нами как «этическое», «эстетическое» и «политическое», быть соподчинены иерархически в нашем мышлении о литературных произведениях и об общественных процессах – или возможно определить какой-то другой, неиерархический порядок их взаимодействия?

2. Что более важно на нынешнем этапе для анализа литературных произведений: переопределить (или уточнить) понятия «этическое», «эстетическое» и «политическое» или ввести новые понятия, заново концептуализировать всю реальность, сегодня стоящую за этими терминами?

3. Как, с точки зрения данных Вами ответов на вопросы 1 и 2, можно анализировать новейшие произведения литературы, например приведенное стихотворение Елены Фанайловой «Лена и люди»?

1. Если речь идет о восприятии литературных произведений, «эстетическое» измерение с необходимостью остается довлеющим – в противном случае мы рискуем утратить специфику предмета. Здесь, как и во многом другом, отправной точкой может послужить понятие доминанты, введенное Романом Якобсоном. Да, говорит Якобсон, интенции литературного произведения могут тесно переплетаться с интенциями философской или социальной критики либо дидактики (например), но то, что делает произведение литературным, – это его эстетическая функция, выступающая как доминанта по отношению к остальным[54].

Другое дело, что само представление об «эстетике» и «эстетическом» не является чем-то простым и неизменным, – как известно, оно исторично. Строго говоря, выделение эстетической функции как доминанты (у формалистов) стало возможным лишь на определенном историческом этапе, когда искусство обрело статус автономной, самостоятельной сферы деятельности, или, пользуясь определением Жака Рансьера, вошло в «эстетический режим функционирования» (первая половина XIX века)[55]. Парадокс здесь в том, что, как показал тот же Рансьер, программа этого «режима», восходящая к «Письмам об эстетическом воспитании» Шиллера и немецким романтикам, была изначально детерминирована: с одной стороны, политической проблематикой (представление о грядущем свободном обществе, предвосхищаемом в «свободной эстетической игре»), а с другой – философской (способ мыслить чувственный опыт). Ставкой в таком «эстетическом повороте» выступала по-новому понятая человечность человека, его укорененная в свободе природа или неотчуждаемая родовая сущность (эту тему через Фейербаха подхватит молодой Маркс). В двойном обещании свободы и равенства (вне иерархии жанров) завязывается сюжет всех будущих эстетических – или антиэстетических – революций (в том числе и последней, провозглашающей искусством то, что в традиционном понимании искусством категорически не является).

Итак, в первом приближении, три эти сферы – «этическое», «эстетическое», «политическое» – нераздельны, но неслиянны. Конфигурация жеих взаимоотношений («порядок взаимодействия») всякий раз должна устанавливаться исходя из логики самого произведения и из того контекста, к которому оно отсылает.

Первое слово здесь, как и во всем остальном, за произведением. Но далее вступают в силу позиция и интенции читателя (критика, интерпретатора). Которого здесь и сейчас, в силу тех или иных обстоятельств, могут интересовать, например, не формальные структуры и не соотнесенность данного конкретного произведения с литературным рядом, а социальная или иная симптоматика. Известны примеры, и примеры впечатляющие, когда литературное произведение служит в первую очередь материалом для анализа общественных процессов и исторических сдвигов. Таково исследование «Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма» Вальтера Беньямина. Новизна и актуальность этой работы, помимо прочего, в том, что она позволяет вырвать Бодлера из реакционной на тот момент (1930-е годы) парадигмы «чистого искусства» и переосмыслить саму эту парадигму под углом товарного фетишизма: «абсолютное произведение искусства» как абсолютный товар.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сумма поэтики (сборник)"

Книги похожие на "Сумма поэтики (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Скидан - Сумма поэтики (сборник)"

Отзывы читателей о книге "Сумма поэтики (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.