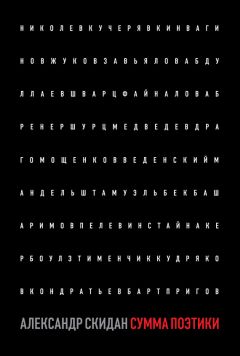

Александр Скидан - Сумма поэтики (сборник)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Сумма поэтики (сборник)"

Описание и краткое содержание "Сумма поэтики (сборник)" читать бесплатно онлайн.

В новой книге Александра Скидана собраны статьи, написанные за последние десять лет. Первый раздел посвящен поэзии и поэтам (в диапазоне от Александра Введенского до Пауля Целана, от Елены Шварц до Елены Фанайловой), второй – прозе, третий – констелляциям литературы, визуального искусства и теории. Все работы сосредоточены вокруг сложного переплетения – и переопределения – этического, эстетического и политического в современном письме.

Александр Скидан (Ленинград, 1965) – поэт, критик, переводчик. Автор четырех поэтических книг и двух сборников эссе – «Критическая масса» (1995) и «Сопротивление поэзии» (2001). Переводил современную американскую поэзию и прозу, теоретические работы Поля де Мана, Дж. Хиллиса Миллера, Жана-Люка Нанси, Паоло Вирно, Геральда Раунига. Лауреат Тургеневского фестиваля малой прозы (1998), Премии «Мост» за лучшую статью о поэзии (2006), Премии Андрея Белого в номинации «Поэзия» (2006). Живет в Санкт-Петербурге.

Итак, если понятие «метаморфозы» отсылает к мифологическому (языческому) миропорядку, а «трансформация» – к порядку естественных наук, то «преображение» принадлежит иудеохристианской парадигме, будучи вписано в эсхатологическую перспективу, перспективу спасения. Собрание сочинений Елены Шварц открывается стихотворением «Соловей спасающий» (второе стихотворение с тем же названием варьирует первое):

Соловей засвистал и защелкал —

Как банально начало – но я не к тому —

Хотя голосовой алмазною иголкой

Он сшил Деревню Новую и Каменного дышащую мглу,

Но это не было его призваньем. Он в гладком шаре ночи

Всю простучал поверхность и точку ту нашел, слабее прочих.

Друг! Неведомый! Там он почуял иные

Края, где нет памяти, где не больно

Дышать, – там они, те пространства родные,

Где чудному дару будет привольно.

И, в эту точку голосом ударив, он начал жечь ее как кислотой,

Ее буравить, рыть, как роет пленник, такою ж прикрываясь темнотой.

Он лил кипящий голос

В невидимое углубленье —

То он надеялся, что звук взрастет, как колос,

Уже с той стороны, то умолкал в сомненье.

То просыпался и тянул из этой ямки всё подряд,

Как тянут из укуса яд.

Он рыл туннель в грязи пахучей ночи

И ждал ответ

С той стороны – вдруг кто-нибудь захочет

Помочь ему. Нездешний свет

Блеснет. Горошинку земли он в клюв тогда бы взял

И вынес бы к свету чрез темный канал.

Понятно, что это стихотворение – аллегория поэтического призвания (с оттенком жертвенного служения, на что недвусмысленно указывает стихотворение-двойник, где две последние строки изменены: «Горошинку земли он под язык вкатил / И выплюнул бы в свет, а сам упал без сил»; кроме того, и это также важно для понимания целого, в «двойнике» предлагается иная версия двух заключительных строк второй строфы: «И, свиста рукоять зажав, он начал точку ту долбить, / Где запах вечности шел слабый, – ах, нам его не уловить»). Но этим оно отнюдь не исчерпывается. Поэзия, в свой черед, сама становится фигурой преображения-спасения. Подобно тому как «свист» и «щелканье» превращаются в «кипящий голос», «голос» – в «звук», «звук» – в «язык» (в анатомическом, нои в лингвистическом смысле), а банальный, басенный «соловей» – в пленника тьмы – заложника своего дара – рвущегося – несущего под языком «горошинку земли» к свету. Точно так же претерпевает превращение и пространство, это процесс, напоминающий пульсацию, сокращения матки при рождении или песочные часы с их обратимостью: «Новая Деревня» – «Каменный остров» – «шар ночи» – «иные края» – «невидимое углубленье» – «туннель» – «пространства родные» – «нездешний свет» – «горошинка земли» – «клюв» —.

Преображение обрывается, «зависает», о чем сигнализирует переход в сослагательное наклонение («взял бы», «вынес бы», «выплюнул бы»), оно не завершено, открыто в будущее – будущее других стихотворений, для которых «Соловей спасающий» послужит моделью[47]. Но мы проникли в воронку его «песочных часов», в игольное ушко горла, где время дробится каскадом цезур и само превращается в одну сплошную, если так можно выразиться, цезуру – оперативную «дуговую растяжку», разрыв, зияние между «неуловимой» вечностью и обычным временем: выпавшее (во всех смыслах) время упования.

Собирается жизни гроза,

Давит смерть, иссыхая, па́рит.

Мертвые открывают глаза —

О, зажмурься! Воскресенье ударит.

Цезура, а вместе с ней и полиритмия функционируют у Елены Шварц как метрико-лингвистическая (точнее, экстралингвистическая) кодировка мессианического времени, где последнее «не есть какое-то другое время сравнительно с хронологией и вечностью – нет, оно есть просто трансформация, которую претерпевает время, выступая в качестве остатка» (Агамбен). Таким образом, время стихотворения – «это та метаморфоза, которую претерпевает обычное время, когда становится временем конца: временем, которое требуется стихотворению, чтобы кончиться»[48]. Мы уже имели возможность убедиться, какое значение в поэтической системе Шварц имеет синонимический ряд «трансформация» – «метаморфоза» – «превращение» (к коему следует отнести и «трансмутацию»[49]).

Из поздних стихотворений Елены Шварц (условно говоря, с конца 1980-х годов) постепенно уходят лихорадочность и густая ассоциативность, столь характерные для ранних вещей. Стихи становятся прозрачнее и вместе с тем таинственней, напоминая своей иллюзорной «простотой» поэтические прорицания Лермонтова и Тютчева. Утверждать, что эта метаморфоза – переход в стадию «просветленности» – окончательна или завершена, было бы опрометчиво. Как наставляют мистики, и в этом с ними согласны современные естествоиспытатели, ничто так не темно, как природа света.

История солдатки[50]

I

«Бывший врач, бывший преподаватель психоанализа, бывший житель Воронежа» (города, в котором родился Андрей Платонов и отбывал ссылку Осип Мандельштам), Елена Фанайлова с конца 1990-х живет в Москве и работает на радиостанции «Свобода». Эти скупые биографические вехи важны, как важно и то, что печататься Фанайлова начинала в двух самых актуальных, ориентированных на интернациональный «постмодернистский» контекст журналах начала 1990-х – рижском «Роднике» и петербургском «Митином журнале», резко выделявшихся в тогдашнем литературном пейзаже. В приложении к «Митиному журналу» вышла и ее первая книга стихов «Путешествие» (1994) с предисловием Аркадия Драгомощенко. Из этого же круга, круга «неофициальной» ленинградской культуры, приходит к Фанайловой и самое громкое признание – Премия Андрея Белого, лауреатом которой она становится в 1999 году. К тому времени она уже широко известна и печатается в более умеренных, традиционалистских журналах, таких как «Знамя». Более умеренной, компромиссной становится и ее поэтика; книга «С особым цинизмом» (2000) свидетельствует о кризисе, вызванном инерцией, исчерпанностью конвенциональных форм, самоповтором[51]. Из этого кризиса поэт выходит нетривиальным способом – не «разрешает», а превращает его в конструктивный принцип, делает предметом стиха.

Начиная с книги «Трансильвания беспокоит» (2002) традиционный регулярный стих, оставаясь главным орудийным средством, претерпевает у Елены Фанайловой серьезную ломку. Ритм становится все более раздерганным, нервным; в силлаботонику вторгаются раешник, верлибр (и наоборот). Рифма то исчезает, то появляется вновь, зачастую там, где ее не ждешь, – посреди строки, в виде ассонанса, а то и в следующей строфе. «Блуждающей» рифмовке отвечает и строфика, которая тоже теряет упорядоченность, оползает, гнется, как гнутся и плавятся несущие конструкции под тяжестью обрушившегося на них удара. Возникает ощущение сбитого дыхания, судороги, заставляющей корчиться и прикусывать язык. К этому следует добавить резкое столкновение различных лексических пластов и культурных кодов: просторечия, сленг, скабрезности, мат взрывают, рвут на части ложноклассическую стиховую ткань, состоящую, при ближайшем рассмотрении, из лоскутьев – прозрачных (и не очень) отсылок, реминисценций, парафраз, от сводки теленовостей до житийной литературы, от кинематографа до лирики высокого модернизма (Кузмин, Ахматова, Ходасевич…). И не только: всё настойчивее в эфире Фанайловой прослушиваются голоса советской эпохи – Вознесенского, Галича, Высоцкого.

Формально подобный тип стиха, объединяющий разные системы стихосложения, можно, вслед за Юрием Орлицким, назвать гетероморфным[52]. Исследователь возводит его генезис к Хлебникову и Введенскому (забывая почему-то о «Двенадцати» Блока) и отмечает широкое распространение в 1990-х и в последующие годы via поэтов старшего поколения, среди которых я бы выделил прежде всего Елену Шварц и Василия Филиппова. Однако у Фанайловой гетероморфность не ограничивается собственно формальными признаками, а достигает размаха настоящей разноголосицы – лексической, тематической, жанровой, особенно заметной (чтобы не сказать режущей слух) при обращении к острой социальнополитической проблематике, пребывавшей на всем протяжении 1990-х под запретом как нечто непристойное (куда более непристойное, чем «исповедальная» или «любовная» лирика). Фанайлова реактуализирует эти оттесненные на обочину, «табуированные» жанры именно через гетероморфность и многоголосье, через открытость голосам других – в том числе косноязычным и голоса лишенным, пробивающимся сквозь хорошо поставленные голоса культуриндустрии, моды, гламура, массовых коммуникаций.

Кому-то это может показаться эклектикой, граничащей с дурновкусием. Но автор, похоже, сознательно добивается такого эффекта, прибегая к технике, давно опробованной в музыке, визуальных и синтетических искусствах. Так, о сюите-действе «История солдата» (1918) Стравинского музыковед М.С. Друскин (брат философа-чинаря Якова Друскина) писал, что в ней «виртуозно варьируются народные мотивы скоморошьего склада, отзвуки бытовых напевов, предвестия джаза (танго, регтайм), помпезные военные марши и протестантский хорал». Если «протестантский хорал» заменить на православную литургию, добавить «причитание» или «тренос», мы получим описание зрелой поэтики Елены Фанайловой, поэтики саморефлексивной, отдающей отчет в собственной генеалогии и орудийности:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сумма поэтики (сборник)"

Книги похожие на "Сумма поэтики (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Скидан - Сумма поэтики (сборник)"

Отзывы читателей о книге "Сумма поэтики (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.