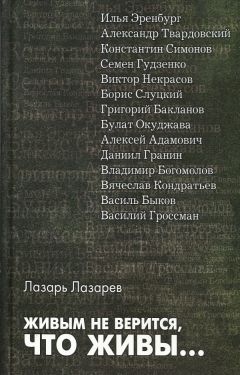

Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Живым не верится, что живы..."

Описание и краткое содержание "Живым не верится, что живы..." читать бесплатно онлайн.

Несовпадение расхожих мелодраматических или казенных представлений о партизанской войне с действительностью постоянно подчеркивает Адамович, раскрывая внутренний мир своего героя. В воображении Толи, еще не видевшего партизан, но жадно впитывающего все слухи об их боевых делах, они рисовались чудо-богатырями, «людьми особенными, бесстрашными и справедливо беспощадными». Даже внешне, был убежден он, партизаны должны выглядеть внушительно, необычно: «Все они, конечно, с автоматами, и все у них обязательно кожаное: сапоги, брюки, пальто, шапка». Расставался с этой картиной Толя не без внутреннего сожаления и сопротивления: он на первых порах даже пытался то, что ей не соответствует, вообще не замечать или считать случайным, несущественным. Все, что противоречило созданному его воображением образу, его больно задевало: ведь себя в роли народного мстителя он хотел видеть именно таким, закованным в кожаные доспехи, неуязвимым, не знающим страха и сомнений. И дело здесь не в наивном юношеском романтизме героя, — его наивность, скорее, смягчает, чем подчеркивает оторванность от жизни всех этих прекраснодушных мечтаний. Толя и в партизанской отряде остался юношей, настроенным романтически, но, открывая для себя реальный мир, он постепенно избавляется от схематичного подхода к жизни.

Оказывается, партизаны — самые обыкновенные люди, такие же, с какими он неоднократно сталкивался и прежде: «…вот они. И хмурящийся более обыкновенного Серега Коренной (язва, наверное, мучит), и Зарубин, отковыривающий пластырь грязи с ботинок, с уморительной безнадежностью смотрящий на брюки и китель, которые окончательно потеряли „моряцкий“ вид, и Головченя, насмешливо косящийся на задремавшего под солнышком Савося (грязная мягкая щека — вроде подушечки), и „профессор“, у которого глазницы то ли от усталости, то ли еще от чего другого провалились еще глубже, и не устающий, как мячик, Вася-подрывник, от золотой улыбки которого всегда светлее, — вот они — партизаны, и все такие, какие есть. Да, обыкновенные». Нет у них могучей стати, надмирных интересов, картинной величественности — они мучаются от холода, устают на длинных переходах, иногда ссорятся из-за пустяков, грустят, им бывает и страшно. Но именно эти обыкновенные люди совершают то, что, как прежде казалось Толе, по силам лишь богатырям, великанам, — они способны на подвиг.

Созданные воображением Толи партизаны были неуязвимы для пуль и страданий — все им поэтому легко и просто; реальные партизаны, одним из которых стал Толя, знали, что в каждом бою их может настигнуть роковая пуля, знали, что страшнее смерти — живым попасть в руки врага, но снова и снова они шли в бой…

Созданные по беллетристическому канону партизаны удивительно похожи, почти неразличимы, реальные партизаны были людьми очень разными: добрыми и злыми, мрачными и веселыми, легкомысленными и серьезными. И меньше всего о них можно было судить по внешности, геройский вид вовсе необязательно был признаком крепости духа и воинской доблести, отчаянным храбрецом мог быть и человек невпечатляющей, даже неказистой внешности. «Что в нем, — размышляет Толя о своем командире взвода, — маленький, в руке пистолетик, нос уточкой, взгляд даже неуверенный, ускользающий, а если смеется, то как-то неумело, будто давится: „кхи-и“, — и вот именно такой кажется Толе самым сильным и надежным из всех, кого он узнал в партизанах». Как много нужно было Толе пережить, чтобы понять это, чтобы сбросить шоры, мешающие видеть в людях то, что составляет их сущность…

Даже полицейские, ненавидимые и презираемые «бобики», с которыми-то, казалось, уже все ясно, и те никак не укладывались в готовые схемы. Выяснилось, что среди них были и люди, специально посланные партизанами и работавшие на них, — и они должны были быть мужественными и стойкими не меньше, чем партизаны. Но это, в конце концов, случай как будто бы еще несложный — люди эти действовали по заданию партизан, — хотя уже он заставляет внимательнее присмотреться к тем, на ком всем ненавистный мундир. Ведь были среди них и такие, что шли в полицаи для того, чтобы выбраться из лагеря военнопленных или избежать отправки в Германию, — другого выхода не было. И приходилось им — деваться некуда — как положено служить немцам, с надеждой и страхом ожидая случая, чтобы убежать к партизанам в лес, где встречали, естественно, с подозрением и нелегко было завоевать доверие. Здесь одинаково не подходили ходячие представления и о доблестных народных мстителях, и о коварных злобных предателях. Сколько таких и более сложных судеб прошло перед Толей…

Война преподносила сюрпризы, обнаруживая в людях то, что в мирное время было скрыто, до чего трудно было докопаться. Директор столовой Лапов, который на «демонстрациях даже где-то впереди шел» и был, казалось бы, больше всех озабочен чистотой наших рядов, стал при немцах бургомистром. А Артем Лесун, что был единственным «единоличником на весь сельсовет» и из-за этого считался личностью явно сомнительной, стал связным у партизан.

Да, так было. Но это не значит, что война смешала все карты, опрокинула все критерии. Не устояли только критерии неистинные, несостоятельным оказался подход огульный, формальный. «Что стоят анкеты, — с горечью замечает один из героев Адамовича, — мы уже убедились. Писали, писали, а нужной оказалась графа, которой-то не было: человек ли?» Именно в этом суть: война резко и осязаемо определила, что такое хорошо и что такое плохо, слова тут же проверялись делами, и становилось ясно, что ты за человек. Война не размывала нравственные критерии, наоборот, они становились четче и категоричнее.

С этих позиций и вершит Адамович суд над двумя персонажами, изображению которых в дилогии уделено немало места. Один из них, Казик Жигоцкий — эгоист и приспособленец, для которого собственное благополучие дороже всего на свете: у него одна цель — отсидеться, выжить, уцелеть, и, если над ним нависнет угроза, он не остановится ни перед чем — будет доносить, предавать, лишь бы выпутаться самому, лишь бы себя спасти. Не менее опасен и другой — Мохарь. Демагог, спекулирующий на бдительности, шкурник, научившийся прикрывать свою трусость «высшими» соображениями, он во зло использует оказавшуюся у него в руках власть. Только война с такой очевидностью могла обнаружить гражданскую и человеческую несостоятельность подобных людей.

Война была жестокой, беспощадной проверкой, но все-таки обычно исход экзаменов был другим, гораздо чаще приходилось сталкиваться с иного рода неожиданностями.

«Кто мог бы подумать, что этот застенчивый человек в минуты смертельной опасности будет вести себя с таким безупречным мужеством!» «И представить нельзя было себе, что этот мальчишка, у которого был ветер в голове, станет командиром, за которого солдаты готовы в огонь и воду!» Как часто это приходилось слышать, когда рассказываются фронтовые истории…

Это же чувство радостного удивления, восхищения людьми, которые шли на смерть и делились последним куском хлеба, которые молчали, когда их пытали в немецких застенках, и многие километры через топи и болота тащили на себе раненых, возникает, когда читаешь дилогию Адамовича. Это были и бабы, собирающие и передающие скудный харч для пленных, и «окруженцы», неделями пробирающиеся на восток, чтобы перейти линию фронта, и партизаны, отстреливающиеся до последнего патрона и подрывающие себя последней гранатой. Юный Толя и старик Митин, девчонка Лина и пожилая тетя Паша, интеллигентный Бакенщиков и «Разванюша» из старообрядцев, кадровый военный Сырокваш и бывший учитель Бойко, ставший комиссаром. Все они раскрываются в испытаниях войны как настоящие люди.

Их так много, что общее имя у них может быть только одно — народ. А когда воюет народ за свою свободу, когда он защищает правое и благородное дело, — одолеть его нельзя. «Война могла быть иной по планам, по тактическим и даже стратегическим успехам, по жертвам с той или другой стороны, по занятым или незанятым городам, но она не могла быть иной по исходу. Встретились не просто две армии и даже два народа, в жесточайшей схватке столкнулись два мира. И победить мог лишь тот мир, который открывал людям путь в будущее, достойное Человека», — пишет Алесь Адамович, и эта мысль может служить итогом всего того, что он рассказал о Великой Отечественной войне в дилогии «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой».

IVДилогия — и потому, что она была первым художественным произведением автора, и потому, что в основе своей это книга автобиографическая, — вобрала в себя очень многое из военного опыта Адамовича, из пережитого им во время фашистской оккупации и в партизанском отряде: ведь стремление рассказать все, что знает, все, что видел, рассказать во всех подробностях, стремление воссоздать былое, воскресить павших и заставило его взяться за перо. Естественно, ему могло казаться, что этот жизненный материал он уже исчерпал, — во всяком случае, как только повествование было завершено, те неотступные сны о войне, о которых рассказывает писатель, «пропали и больше не возвращались».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Живым не верится, что живы..."

Книги похожие на "Живым не верится, что живы..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы..."

Отзывы читателей о книге "Живым не верится, что живы...", комментарии и мнения людей о произведении.