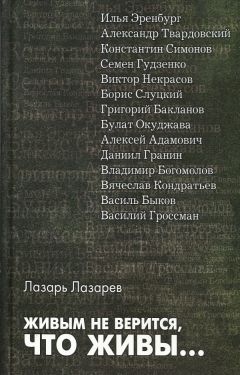

Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Живым не верится, что живы..."

Описание и краткое содержание "Живым не верится, что живы..." читать бесплатно онлайн.

Томас Вулф как-то поведал о том душевном смятении, в котором он пребывал после выхода первой книги: «Раньше я был писателем в надеждах и мечтах, теперь я стал писателем на деле. Например, я читал статьи, в которых обо мне говорилось как об одном из „молодых американских писателей“. Я был одним из тех, на кого, по словам критика, следует обратить внимание. Моей новой книги ожидали с интересом и с некоторым чувством тревоги… Я был смущен, растерян, испытывал смешанное чувство вины и ответственности. Я был молодым американским писателем, на меня надеялись, о моем будущем тревожились: что я еще напишу, получится ли из этого что-нибудь или ничего не получится, много я дам или мало? Будут ли недостатки, которые обнаружились в первой книге, усугублены или я их исправлю?.. Критики начали строить предположения о второй книге, так что и мне пришлось начать о ней думать».

Вероятно, такого рода жизненную ситуацию и душевное состояние приходилось переживать не одному художнику. Я, например, хорошо помню, как на обсуждении в Союзе писателей повести «Двое в степи» Эммануил Казакевич говорил, что успех «Звезды» не решил для него вопроса — писатель ли он, потому что первая его книга рассказывала о людях и событиях, которые он очень хорошо знал, и, чтобы проверить себя, выяснить, на что способен, он написал «Двое в степи» — вещь, в основе которой незнакомый ему материал (он не воевал на юге, ему не пришлось испытать ничего похожего на то, что выпало на долю героя этой повести).

Я вспомнил об этом, потому что сходные проблемы встали и перед Адамовичем. Надо было двигаться дальше. Но куда и как? Продолжать писать о войне? Но первый слой впечатлений (это в данном случае не значит — верхний, поверхностный) уже использован в дилогии, а то, что за первым может быть еще второй, третий и т. д., — это еще предстояло открыть… Новые слои обнаруживаются лишь при новом подходе. А новый подход не придумывается намеренно, не конструируется, а вырабатывается постепенно, подсказывается накапливающимся жизненным опытом, развитием современного искусства.

Вот внутренняя причина того, что в двух повестях, написанных после дилогии, — «Асия» (в журнальном варианте — «Виктория») и «Последнем отпуске» — Адамович обратился к современности. Безусловно, эти вещи требуют самостоятельного разбора, но предмет моих заметок — военная литература, и меня интересует в них то, что вело к «Хатынской повести», подготавливало ее.

Судя по всему, не так просто давался писателю этот поворот к современности, не так легко было ему расставаться с образами, навеянными его военной юностью (чем больше проходит времени, тем очевиднее, что для людей этого поколения, этой биографии то были самые насыщенные событиями годы жизни). В этих повестях его то и дело «сносит» к партизанскому прошлому. Не случайно одна из глав «Асии», в сущности, представляет собой эпилог дилогии — в ней рассказывается о послевоенной судьбе некоторых персонажей первой книги Адамовича. Не случайно истоки характеров и явлений автор нередко видит в обстоятельствах военного времени, там он часто черпает и материал для сравнений. Не случайно его героев не оставляют воспоминания о схватках с карателями, о погибших товарищах, о смертельной опасности, о зверствах оккупантов. И это, несомненно, самые сильные страницы повестей.

Но все-таки главным образом автора занимают тут работы и коллизии сегодняшней действительности. А вместе с войной из повестей ушла и тема народной жизни — для Адамовича коренная и органичная. Ей на смену пришли темы и более камерные, и одновременно более общечеловеческие (особенно в «Последнем отпуске» это сочетание бросается в глаза). Известно, что успех произведения зависит не от темы, не от материала. Но все же, видно, не зря говорят: взялся не за свою тему. Темы могут быть художнику близкими и далекими. Те, которым посвящены «Асия» и «Последний отпуск», не захватывали автора безоглядно. Одно связано с другим — куда больше, чем во время работы над дилогией, его занимали формальные задачи: он «колдовал» над языком, стремясь к лаконизму; он бился над монтажом, стараясь нащупать способы выразительного соединения разновременных, разнохарактерных планов и эпизодов.

Все это, конечно, не прошло даром — накопленный опыт был затем использован в «Хатынской повести», которая написана более плотно, более динамично, чем дилогия. Но главное, что обрел Адамович в годы, отданные работе над «Асией» и «Последним отпуском», — это новый подход к материалу войны. В «свернутом» виде его уже можно обнаружить в «Последнем отпуске».

Герой повести, от имени которого ведется повествование, несколько раз возвращается в воспоминаниях к одному и тому же эпизоду военного детства. Оккупанты в отместку за какого-то убитого начальника решили расстрелять всех жителей улицы, на которой жил герой; когда их начали уже гнать к яме, мать, нечеловеческим усилием разогнув толстые прутья кладбищенской ограды, вытолкнула его, и он бежал, спасся. Вспоминая об этом в финале книги, он размышляет о жестоких испытаниях тех лет, о нависшей над миром страшной угрозе атомной войны, о безуспешной пока борьбе с раком — чумой XX века, который косит и косит, и в его мыслях все это связано общей тревогой за судьбу человечества и надеждой, что люди осознают ответственность каждого за будущее, — только в этом спасение. Он подводит итоги собственной жизни, зная, что обречен: у него страшная болезнь, от которой нет спасения, — он сам привил ее себе, чтобы разгадать ее природу. Когда-то, спасая его от фашистских палачей, мать сделала то, что за пределами человеческих возможностей, — такова сила материнской любви. Он жертвует собой тоже из всесильной любви к людям, во имя их будущего.

«Сколько раз она (мы не знаем, сколько раз) — эта сверхсила любви человеческой — побеждала угрозу, нависшую над нами, людьми!

Но разве существовала когда-либо угроза, равная сегодняшней?

Когда шла война, помню, была такая вот мысль, и даже не мысль, а скорее чувство: „Хорошо хоть, что смерть не достанет тех, что за Москвой, за Уралом!“ И ей же богу, легче было о своей смерти думать.

Тогда не могла достать всех. Сегодня может. Если не окажется человек сильнее самого себя. Потому что и в атомный век угроза — в самом человеке».

В дилогии Адамович стремился воссоздать прошлое без прикрас, рассказать, как все было. Здесь же война, уже уходящая в даль годов, и сегодняшний мир, и тревожные думы о будущем — все это сливается воедино. Здесь война служит уроком и предостережением современности, а наш сегодняшний опыт помогает лучше понять войну.

Этот новый для писателя подход был затем реализован в «Хатынской повести». Суть его в том, что опыт войны рассматривается уже на уровне философии истории. Говоря в дни тридцатилетия Победы над фашистской Германией об итогах литературного развития последнего десятилетия, Адамович заметил: «Перспективной мне видится сегодня та линия в современной „военной прозе“, на которой размещаются „Сотников“ В. Быкова и старые, но звучащие в новом контексте военные дневники К. Симонова. То есть движение к прозе все более философской с сохранением всего богатства чувств, эмоциональной стихии». На этой линии размещается и его «Хатынская повесть» (первоначальное, рабочее название которой — «Время разбрасывать камни и время собирать камни» — с этой точки зрения весьма характерно).

Эта книга была начата одновременно с «Последним отпуском» — у них общая начальная дата: 1966 год. А затем отложена: «…очень скоро понял, — рассказывает автор, — что это будет самоповторение — всего лишь дополнение к собственной дилогии». Как и куда вести повествование, он понял, работая над документальным фильмом о «белорусских Лидице», записывая рассказы очевидцев фашистских злодеяний. «Слушаешь страшные хатынские истории, а зловещие отблески костров из живых человеческих тел и криков бегут, ложатся вперед, впереди: то, что творили фашисты в Белоруссии, пожалуй, более, нежели другое что-либо, смыкается с нашими сегодняшними тревогами. Хатыни — сотни и сотни их! — это „Хиросимы“ старыми средствами… Из боли тех материнских рассказов, из заново пережитой войны, из мыслей сегодняшних о вчерашнем и завтрашнем и возникла „Хатынская повесть“».

Эта формула Адамовича — «мысли сегодняшние о вчерашнем и завтрашнем» — находила образное воплощение в сопоставлении войны и современности, в очной ставке былого и настоящего в назидание будущему. Разные писатели — каждый самостоятельно — открывали для себя этот путь к книге-размышлению, к книге-вопросу. Назову здесь лишь «Обелиск» и «Волчью стаю» В. Быкова, «Наш комбат» Д. Гранина. За этими и другими вещами — общая закономерность литературного движения, общая потребность в новом осмыслении того, что хранит народная память.

Но, говоря о философском осмыслении как о характерной черте «Хатынской повести», хочу сразу же подчеркнуть, что при этом повесть Адамовича — произведение, основой образной и композиционной структуры которого служит чувственно-пластическое изображение действительности. Это необходимо отметить особо, ибо мы привыкли обычно считать, что философичность в художественной литературе непременно ищет выражения в условных формах. У Адамовича же к проблемам человеческого бытия приводит изображение жизни в «формах самой жизни».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Живым не верится, что живы..."

Книги похожие на "Живым не верится, что живы..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы..."

Отзывы читателей о книге "Живым не верится, что живы...", комментарии и мнения людей о произведении.