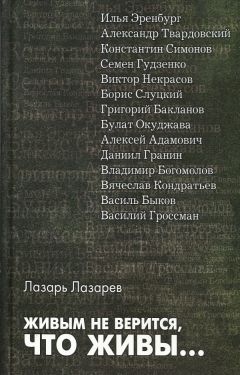

Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Живым не верится, что живы..."

Описание и краткое содержание "Живым не верится, что живы..." читать бесплатно онлайн.

В жизни этого поколения война была и осталась главным испытанием, потребовавшим от молодых людей немыслимого напряжения всех духовных и физических сил, она была потрясением, пробудившим в Адамовиче, как и в других его ровесниках, художника. Однако путь их к книгам о войне был непрям и непрост.

Есть какая-то закономерность в том, что люди этого поколения, попавшие на фронт, под огонь прямо со школьной скамьи, лишь много лет спустя, когда им уже перевалило за тридцать, брались за книги о пережитом на войне (я имею в виду прозаиков, у поэтов было по-иному). С годами, казалось бы, должны тускнеть воспоминания: расплываются в дымке времени даже близкие и дорогие лица, стираются многие детали. Но их воспоминания не потускнели — может быть, еще и потому, что это были воспоминания юности.

Больше того, некоторые писатели этого поколения, словно бы опасаясь преждевременно потревожить заветное, начинали книгами о более близком послевоенном времени. Нечто подобное произошло и с Алесем Адамовичем — прежде чем стать военным писателем, он завоевал себе имя в литературе как критик и литературовед.

Видно, для того чтобы правдиво рассказать о кровавом водовороте боя, о том, как верность долгу подавляет естественный страх смерти, о том, что проходит перед внутренним взором человека, видящего лишь надвигающийся на него танк или прижатого к земле пулеметным огнем, — чтобы рассказать об этом, молодой ясной и цепкой памяти необходима еще приходящая с годами зрелость миропонимания. Без нее не разобраться в калейдоскопе предельно напряженных чувств солдата, постоянно живущего рядом со смертью в трагических коллизиях малых и больших сражений, не распознать тот повседневный героизм, который стал нормой поведения самых обыкновенных людей.

Была еще одна причина, объясняющая, почему молодые люди, которые так страстно хотели рассказать о пережитом на фронте, что, может быть, именно из-за этого и выбрали для себя литературное поприще, почему они медлили с книгами о самом главном, что было в их жизни. В литературе первых послевоенных лет, как известно, довольно ощутимо сказывались тенденции облегченного изображения действительности. Книги того времени о войне не составляли в этом отношении исключения. Среди них немало было таких, в которых картина тяжкой фронтовой жизни никак не совпадала с тем, что фронтовики видели своими глазами, сами испытывали, — это вызывало у будущих писателей недоумение и растерянность, настороженность и недоверие к собственному жизненному опыту. Виктор Астафьев — и до этого и здесь я все время говорю о писателях одного поколения, одной судьбы — как-то поведал о своих сомнениях той поры: «…я послужил не в одном полку. Бывал я и в госпиталях, и на пересылках, и на всяких других военных перекрестках встречал фронтовиков. Разные они, слов нет, но есть в них такое, что роднит всех, объединяет, но и в родстве они ничем не похожи на тех, которые кочуют по страницам книг, выкрикивая лозунги, всех бьют, в плен берут, а сами, как Иван-царевич, остаются красивыми и невредимыми. Нет, не такими были мужики и ребята, с которыми я воевал».

Та же проблема стояла и перед Адамовичем. Он принялся набрасывать эпизоды партизанской войны (характерно, что жизненный материал, который лег в основу его первой книги «Война под крышами», он и вовсе обошел тогда вниманием, — писал только о боевых действиях партизан, потому что невооруженное сопротивление оккупантам мирных жителей казалось еще слишком будничным, недостаточно эффектным), но написанное не удовлетворяло, работа не захватывала. И дело было не только в недостатке литературного опыта. «Очень благодарен судьбе, — оценивал впоследствии Адамович эти свои первые наброски, — что не решился тогда написать и попытаться напечатать что-то завершенное. Испортил бы, наверно, материал. Перечитывая те записи, вижу, что „сносило“ меня крепкими ветрами того времени: нет-нет, да и начинал писать не так, „как оно было“, а так, „как должно было быть“».

Конечно, и в те годы ветры дули не в одном направлении. Уже сложилась традиция правдивого неприкрашенного изображения героической борьбы советских людей против гитлеровских захватчиков. Фундамент этой традиции был заложен еще в дни войны в разных жанрах А. Твардовским, И. Эренбургом, А. Беком, К. Симоновым, А. Сурковым, Л. Леоновым, А. Корнейчуком и многими другими писателями. В первые послевоенные годы ее обогатили Э. Казакевич, В. Панова, В. Некрасов. Если взять лишь одну тему: борьба в тылу врага, — тему, которую выбрал для себя Адамович, — то и здесь ему было на что опереться. Назову «Непокоренные» Б. Горбатова и «Молодую гвардию» А. Фадеева (хотя романтический пафос и несвойствен Адамовичу, между этими произведениями и его дилогией есть внутренние связи), назову мемуары прославленных партизанских командиров: «От Путивля до Карпат» С. Ковпака, «Люди с чистой совестью» П. Вершигоры, «В крымском подполье» И. Козлова, «Подпольный обком действует» А. Федорова, «Это было под Ровно» Д. Медведева (принципы документально-художественного повествования, воплощенные в этих книгах, тоже близки Адамовичу, хотя, само собой разумеется, в дилогии и «Хатынской повести» они претворены применительно к художественной прозе).

Под первым романом Адамовича стоит дата: 1955–1959. Именно на эти годы приходится вторая мощная волна литературы о Великой Отечественной войне. Поток мемуарной и документальной литературы резко (точнее — безгранично) расширился, что наложило глубокую печать на весь литературный процесс. «…Сила воздействия многих их воспоминаний (участников войны. — Л. Л.) так велика, — заметил по этому поводу К. Симонов, — что писателям приходится задумываться над силой воздействия собственных художественных произведений о войне. Над тем, как им нужно работать для того, чтобы сила их художественных обобщений не бледнела перед правдой подлинных фактов». К темам войны вновь обращаются и авторы завоевавших уже читательское признание книг о битве с фашистами, а одно время казалось, что в этих произведениях они уже полностью исчерпали запас фронтовых впечатлений.

И, наконец, большой группой, очень заметно, вызывая своими книгами о войне острые дискуссии в критике, входят в литературу ровесники Адамовича — те, кто в юности был на фронте солдатами и офицерами переднего края, в партизанских отрядах рядовыми бойцами. Они стремились рассказать о своей жизни на войне, о том, что видели и испытали, поэтому они и брались за перо, это был главный стимул. Адамовича заставил взяться за перо властный приказ памяти.

«После войны, — рассказывал он, — преследовал меня — в двадцатый, в тридцатый раз! — один и тот же сон.

Будто уже снова война — то ли та еще не кончилась, не кончалась, то ли новая — и надо идти в лес, в партизаны. Сдвоенное, как бывает в снах, ощущение: ты уже партизан (еще с тех пор), они знают, а потому надо уходить в партизаны… И не хочется, тоска в душе. А когда-то, в реальное время войны, оккупации, рвался туда, как в 15, в 16 лет рвутся в легенду, которую творят взрослые, храбрые, настоящие.

А тут, в снах, такое правдивое реальное тоскливое чувство: убьют же обязательно на этот раз, не минет, не обойдешь, как тогда обошел, а ты ведь не успел… Не успел написать. О той, о первой твоей войне. Убьют — и вроде ничего, никого и не было: и тебя не было, и всего пережитого, и хлопцев во второй раз убьют, о которых ты должен был рассказать, а теперь не расскажешь. Они ведь там остались, а тебя послали жить — для этого…

Вон какая вера, что должен, что можешь, смог бы! И никакого на то основания. Малейшего не было. Ну, пописывал стишки, так ведь все пишут стихи в 14, в 17 лет.

„Материал“, пережитое — вот что понуждало, вело, звало, гнало. Вон, даже в снах».

В автобиографии Адамович восхищенно поминает известные строки А. Твардовского — полюбились они ему не случайно: глубоко и просто говорит поэт о той страсти, что влечет художника к творчеству:

Вся суть в одном-единственном завете:

То, что скажу, до времени тая,

Я это знаю лучше всех на свете —

Живых и мертвых, — знаю только я.

Процитировав это четверостишие, Адамович пишет: «Известно, очень важно, чту ты знаешь „лучше всех на свете“ и что хочешь рассказать. Для моего поколения это „что“ — прежде всего Отечественная война и те мысли о довоенном и послевоенном, которые она вызвала».

IIУже хорошо известны факты…

И чудовищные злодеяния, совершенные на белорусской земле устроителями «нового порядка», и самоотверженная доблесть белорусских партизан и подпольщиков — все это запечатлено в документах и цифрах исторических очерков. Цифры дают представление о размахе и жестокости борьбы между оккупантами и непокорившимся народом, борьбы, длившейся многие месяцы. Огнем и мечом — нет, это не метафора — вводился «новый порядок». В городах были уничтожены все крупные предприятия, здания, взорваны электростанции. В селах фашисты и полицаи сожгли миллион двести тысяч домов и строений. Гитлеровцы уничтожили два миллиона двести тысяч мирных жителей и военнопленных, около четырехсот тысяч человек угнали в Германию на каторжные работы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Живым не верится, что живы..."

Книги похожие на "Живым не верится, что живы..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы..."

Отзывы читателей о книге "Живым не верится, что живы...", комментарии и мнения людей о произведении.