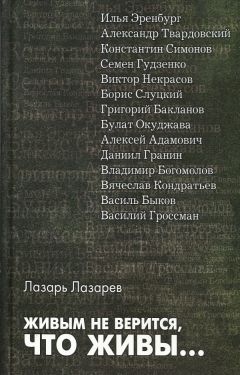

Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Живым не верится, что живы..."

Описание и краткое содержание "Живым не верится, что живы..." читать бесплатно онлайн.

До начала войны некоторое время работал архитектором, потом актером и театральным художником в театрах Киева, Владивостока, Кирова (бывш. Вятка) и Ростова-на-Дону.

С августа 1941 года — в армии. Воевал в Сталинграде, на Украине, в Польше. После второго ранения в 1944 г. демобилизовался в звании капитана. Награды — медаль „За отвагу“ и орден Красной Звезды.

С 1945 по 1947 г. работал журналистом в киевской газете „Советское искусство“».

Во время отпуска по ранению и в первые послепобедные месяцы Некрасов написал свою первую книгу. Эту (вернее, такую) книгу о войне ждали — прежде всего фронтовики, надеявшиеся, что пережитое ими будет закреплено, увековечено в правдивом повествовании. В литературной среде самые проницательные знатоки давно предрекали появление литературы участников войны, книг не о войне, а изнутри войны. В июле сорок третьего года — позади остались два самых тяжелых и кровавых года войны, но очень далеко было до ее конца, сколько еще братских могил будет вырыто на этом пути — Илья Эренбург писал: «Замечательные книги о войне напишут не соглядатаи, а участники, у которых теперь подчас нет возможности написать письмо родным… Зародыш классического романа уже живет в голове фронтовика, который теперь думает куда меньше о литературных формах, нежели о характере вражеской обороны».

Пророческие слова Эренбурга имеют самое непосредственное отношение к первой книге Некрасова. Это был рассказ изнутри войны о боях за Сталинград и в Сталинграде, боях, в которых ее автор, офицер-сапер, участвовал с самого начала, с бесславного летнего отступления на восток после харьковской катастрофы (мы называли это тогда со свойственной тому грозному времени прямотой и злой горечью «драпом»), до победного конца, до капитуляции разгромленной, оказавшейся в безвыходном положении армии Паулюса. Рукопись повести он, никому не известный в литературном мире, отправил в редакцию журнала «Знамя».

«На краю земли» — так называлась его повесть. Это было точное название, передающее тяжелое чувство людей, которым пришлось сражаться с завоевывающим наши земли врагом уже на берегу Волги, в приволжских степях, в невообразимой окраинной дали, действительно на краю земли. Полк, в котором служит главный герой произведения лейтенант Керженцев, сапер, в мирной жизни архитектор (от его имени ведется повествование), разбит наступающими немцами, те, кто уцелел и не попал в плен, в беспорядке отступают на восток: «И полка нет, и взвода, и Ширяева, и Максимова. А есть только натертая пятка. Насквозь пропотевшая гимнастерка в белых разводах, „ТТ“ на боку и немцы в самой глубине России, прущие лавиной на Дон. И вереницы машин. И тяжело, как жернов, работающие мысли». И еще через несколько страниц: «За Доном опять степи, безрадостные тоскливые степи. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня. Солнце и пыль — больше ничего. Одуряющая разжижающая мозги жара».

То были общие гнетущие мысли, общее горькое и отчаянное, но накапливающее энергию сопротивления чувство: здесь предел, дальше отступать некуда, невозможно.

Затем название повести менялось дважды: при публикации в «Знамени» напугала (по тем временам не без оснований его мрачность, можно ли так — «На краю света» — о великой, кончившейся все-таки нашей победой битве? — решили назвать «Сталинград». В книжном издании автор изменил, уточнил название — «В окопах Сталинграда». Под этим названием повесть и прославилась…

Вообще у нее была удивительная, полная неожиданных поворотов судьба. Но, как говорится, родилась она в сорочке. Первая ее часть была опубликована в «Знамени» № 8–9 за 1946 год. Окончание — в октябрьской книжке журнала, которая открывалась известным зубодробительным постановлением ЦК ВКП(б) от 14 августа 1956 года «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», уничтожавшем Анну Ахматову и Михаила Зощенко, наводившем жесткий порядок в литературе и духовной жизни, кончавших с относительной вольницей военных лет. Представь автор в редакцию рукопись на два-три месяца позже, замешкайся журнал с ее публикацией — она пошла с колес, можно не сомневаться, нацеленный постановлением ЦК на резкое повышение идеологической бдительности Главлит ни за что не пропустил бы ее в печать.

Приведенное этим постановлением в состояние повышенной боевой активности на поприще истребления всяческой крамолы руководство Союза писателей вычеркнуло выдвинутую редакцией «Знамени» на соискание Сталинской премии повесть Некрасова и даже провело два совещания, готовя разгром в печати порочного произведения. Вот что, судя по сохранившемуся протоколу, говорил возглавлявший заседание Александр Фадеев: «Автор не может, естественно, удовлетворить тем требованиям, которые предъявляют к нему читатели романа „Сталинград“… Автор хочет показать моральную стойкость обыкновенного простого советского человека в Отечественной войне и причины этой стойкости. Но зрение этого автора, выражение этой мысли очень ограниченное, потому что он смотрит глазами довольно узкой части интеллигенции, получившей эстетское испытание».

Здесь, наверное, стоит сказать несколько слов о Всеволоде Вишневском, который возглавлял тогда «Знамя». Его собственные произведения — он писал в приподнято романтическом с примесью патетики стиле — не без оснований забыты. Но как у редактора журнала у него есть серьезные заслуги. Он напечатал несколько вещей, которые были совсем не по тогдашней идеологической и литературной погоде. Но книги эти и сегодня сохранили свою живую силу, оказались долговечными. Можно понять, почему он печатал «Звезду» — в этой повести Эммануила Казакевича есть хоть и отдаленная близость с его собственными литературным устремлениями и вкусом. Но увидевшие свет в «Знамени» «Спутники» Веры Пановой и сталинградская повесть Некрасова были чуждой для него стилистики, а он их печатал. Что касается Некрасова, то Вишневский, конечно, понимал, что повесть эта будет находиться в зоне критического обстрела. Об этом свидетельствует его письмо Некрасову — похоже, что оно писалось после не внушавшего оптимизма обсуждения повести руководством Союза писателя — Вишневский знал уже, что аплодисментов не будет, но твердо стоял на своем, был уверен, что поступил правильно. Он писал Некрасову: «Это в данное время наиболее ценная и наиболее точная вещь о событиях в Сталинграде. Мы, конечно, могли бы при нашем умении и искусстве здорово Вас выстирать, пропустить через синьку, подкрахмалить и отутюжить. К этому склоняются все наши критические „недоросли“. А я решил оставить вещь такой, какой она вышла из-под пера окопника». И в своих воспоминаниях о Вишневском Некрасов написал, что он был «в редакторской деятельности более чем смелый. Мной он „увлекся“, и здесь его прямота и смелость, небоязнь „инстанций“ очень мне помогли — „Сталинград“ вышел в том виде, как мы хотели».

Уже первая фраза повести: «Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно» не могла не привести неистовых ревнителей идейной стерильности в ярость: Сталинград — замечательная наша победа, знаменовавшая коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, только политический недоросль или злобный клеветник мог начать повествование об этом великом событии с изображения нашего отступления. Короче говоря, повесть была обречена.

И вдруг по непостижимому, так и оставшемуся невыясненным, капризному повелению Сталина, поставившему идеологическое и литературное начальство в тупик (как известно, Сталину вопросов не задавали, а он своими соображениями делился лишь по собственной охоте), повесть Некрасова была удостоена Сталинской премии — что и спасло ее от запланированного неминуемого разгрома.

Книга Некрасова представляла собой рассказ не наблюдателя — пусть и даже очень глазастого, — в часы затишья ненадолго попавшего по редакционной или какой-то другой служебной надобности на передний край, а человека, познавшего все опасности и тяготы, обрушивающиеся на «окопника», на своей шкуре и изобразившего их без прикрас и смягчений. Это была книга изнутри войны, появление которой предсказывал Эренбург. До нее суровый, дорогой ценой оплаченный опыт солдат и офицеров с «передка», к которым и принадлежал автор, не находил правдивого отражения ни в книгах, ни в кинофильмах. В подавляющем большинстве произведений той поры «окопники» были в лучшем случае безликой «массовкой», им полагалось дружно бежать в атаку, кричать «За Родину, за Сталина! Ура!», а крупным планом изображались «орлы», «чудо-богатыри» которым все было нипочем, и в огне они не горели, и в воде не тонули, неуязвимые для пуль и мин, они били захватчиков как мух.

Некрасовские герои совершенно на них не похожи — вот несколько почти наугад выбранные их портреты: «Лицо у него совсем розовое, с золотистым пушком на щеке. И глаза совсем детские — веселые, голубые, чуть-чуть раскосые, с длинными, как у девушки, ресницами. С таким лицом еще голубей гонять и с соседскими мальчишками драться»; «Один долговязый, сутулый, с короткой по колени шинели. Его фамилия Фарбер. По-видимому, из интеллигентов — „видите ли“, „собственно говоря“, „я склонен думать“»; «Стягивает через голову тельняшку. На груди его мускулистой и загорелой — синий орел с женщиной в когтях. Под левым соском — сердце, проткнутое кинжалом, на плече — череп и кости».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Живым не верится, что живы..."

Книги похожие на "Живым не верится, что живы..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы..."

Отзывы читателей о книге "Живым не верится, что живы...", комментарии и мнения людей о произведении.