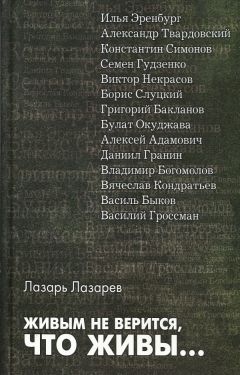

Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Живым не верится, что живы..."

Описание и краткое содержание "Живым не верится, что живы..." читать бесплатно онлайн.

В последней главе повести, но не в ее финале, это было бы для Некрасова слишком жирной точкой (вкус и чувство меры у него безупречны), автор словно подводит итог своим разлитым в повести наблюдениям и размышлениям. Дивизия, в который служит Керженцев, добивает в центре города окруженных немцев. Длинной вереницей плетутся к Волге пленные. В блиндаже у саперов и разведчиков отмечают возвращение Керженцева из госпиталя. Конечно, выпивают. Неожиданно возникает разговор об одержанной победе.

«Чумак поворачивается на живот и подпирает голову руками.

— А почему инженер? Почему? Объясни мне вот.

— Что „почему“?

— Почему все так вышло? А? Помнишь, как долбали нас в сентябре? И все-таки не вышло. Почему? Почему не спихнули нас в Волгу?

У меня кружится голова, после госпиталя я все-таки слаб.

— Лисагор, объясни ему почему. А я немножко того, прогуляюсь…

…Чумак спрашивает, почему. Не кто-нибудь, а именно Чумак. Это мне больше всего нравится. Может быть, еще Ширяев, Фарбер спросят меня — почему? Или тот старичок-пулеметчик, который три дня пролежал у своего пулемета, отрезанный от всех, и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны? А потом с пулеметом на берег приполз. И даже пустые коробки из-под патронов приволок. „Зачем добро бросать — пригодится“. Я не помню даже его фамилии. Помню только лицо его бородатое, с глазами-щелочками и пилоткой поперек головы. Может, он тоже спросит у меня — почему? Или тот пацан-сибирячок, который все время смолку жевал. Если б жив остался, тоже, вероятно, спросил бы — почему? Лисагор рассказал мне, как он погиб. Я его всего несколько дней знал, его прислали незадолго до моего ранения. Веселый, смышленый такой, прибауточник. С двумя противотанковыми гранатами он подбежал к подбитому танку и обе в амбразуру бросил.

Эх, Чумак, Чумак. Матросская твоя душа, Ну и глупые же вопросы ты задаешь…»

Можно ли яснее, конкретнее выразить идею народной войны, воздать должное тем, кому мы обязаны дорого стоившей победой и в сталинградской битве, и во всей, казалось, бесконечной войне? Точно заметил Андрей Платонов в уже упоминавшейся мною рецензии: «В самом изображении наших воинов автор сумел раскрыть тайну нашей победы».

Есть такая распространенная формула — «главная книга», довольно часто встречающаяся в современных критических статьях и писательских интервью. Строго говоря, она не является литературоведческим научным определением. Главной книгой критики обычно называют самое значительное, самое зрелое, чаще всего это последнее, итоговое творение писателя. Писатели же обычно имеют в виду книгу, над которой они работают и которая им представляется гораздо важнее всего, что ими написано до этого.

С Некрасовым история уникальная: главной его книгой оказалось первое произведение. Он после нее написал много хороших вещей, широко читавшихся, пользовавшихся успехом. И все-таки в памяти читателей он был, оставался, остается автором повести «В окопах Сталинграда».

Читательский успех ее не поддается описанию: общий тираж многочисленных переизданий — несколько миллионов экземпляров, переводы — на тридцать шесть языков. Очень высок был достигнутый автором уровень жизненной и художественной правды. Это сразу же отметили многие писатели старшего поколения, бывшие в войну корреспондентами армейских газет, «Красной звезды», у них были свои впечатления от поездок по заданию редакций на фронт. Я уже назвал Всеволода Вишневского, Александра Твардовского, Андрея Платонова. К ним надо добавить Василия Гроссмана, который к тому же все время сталинградской эпопеи был на этом фронте. Илья Эренбург, которому тоже приходилось бывать на фронте, вспоминая в своей знаменитой мемуарной книге «прекрасные повествования» о трагических годах войны, на первое место поставил книгу Некрасова. К тому же, что тоже очень важно, они, строгие ценители, отдавали себе отчет в литературных достоинствах повести Некрасова. Даниил Гранин говорит о ее «безупречной правде».

Повесть «В окопах Сталинграда» оказала очевидное очень сильное и благотворное влияние на литературный процесс. Когда на рубеже 50-х и 60-х годов столь заметно заявила о себе литература фронтового поколения или, как ее еще называли, «лейтенантская проза» (хотя среди ее авторов были и солдаты), выяснилось, что у истоков этого мощного литературного направления находится повесть Некрасова. В XIX веке было сказано: «Все мы вышли из гоголевской шинели». Столь же высокой формулой: «Все мы вышли из некрасовских „окопов“» писатели фронтового поколения определили роль повести Некрасова в их творческой судьбе, он был всеми ими признанным лидером. Это засвидетельствовали Григорий Бакланов и Василь Быков, Булат Окуджава и Вячеслав Кондратьев, Даниил Гранин и Елена Ржевская, Владимир Богомолов и Алесь Адамович. Борис Слуцкий писал тогда: «Повесть В. Некрасова обогнала свою литературную эпоху, во многом предваряя наше время».

«В окопах Сталинграда» не утратили за прошедшие шесть десятилетий живой силы, завораживающей эстетической привлекательности. А срок ведь немалый, за это время потускнели, канули в Лету многие, очень многие книги.

Но, что поделаешь, исходивший от «главной книги» Виктора Некрасова свет был так ярок, что, видимо, помешал, как следует рассмотреть и оценить по достоинству его последующее творчество, оно оказалось словно бы отодвинуто в тень. Перечитывая сегодня его произведения, написанные после «Окопов», ясно видишь их кровное содержательное и эстетическое родство с самой знаменитой вещью Некрасова и те новые открытия в художественном исследовании действительности и духовного мира современников, которые они в себе заключали. Скажем, его рассказы о войне «Судак» (1958) и «Вторая ночь» (1960) без всяких оговорок могут быть поставлены рядом с «Окопами» — сегодня это не вызывает никаких сомнений.

Надо иметь в виду, что были и серьезные привходящие обстоятельства, во многом определившие нескладно сложившуюся судьбу написанных после «Окопов» повестей «В родном городе» (1954) и «Кира Георгиевна» (1961). Дело в том, что «охранная грамота» Сталинской премии, которая в свое время прикрыла «В окопах Сталинграда» от нависавшей опасности уничтожающей официозной критики, на эти вещи уже не распространялась. Вершители литературных судеб расправлялись с этими произведениями с пылом, подогреваемым еще тем, что в свое время им не удалось разгромить «В окопах Сталинграда», они словно бы брали реванш за то, что вынуждены были тогда промолчать. В инспирированных руководителями идеологических служб разносных статьях утверждалось, что Некрасов очерняет нашу действительность, что его повести о послевоенной жизни — скучные плоские книги о задворках великой замечательной эпохи, о неинтересной буднично-серой жизни, герои их жалки и духовно примитивны. Это была целенаправленная игра на «понижение», причем игра в одни ворота — тем, кто был готов, кто хотел бы оспорить эти облыжные обвинения, эти явно искажающие содержание, обесценивающие художественные достоинства некрасовских повестей характеристики, таким критикам путь на газетные и журнальные страницы был очень непрост, а большей частью и вовсе наглухо закрыт.

С той поры идеологические надзиратели в покое Некрасова не оставляли. Официозная критика встречала в штыки не только его художественные произведения. Доставалось ему и за эссеистские заметки по вопросам искусства: за посвященные кино, но распространяющиеся и на другие искусства «Слова „великие“ и простые» (1959), — он выступил против напыщенной героической риторики, котурнов, велеречивой патетики; за размышления об архитектуре «О прошлом, настоящем и чуть-чуть о будущем» (1960) — он критиковал безвкусную монументальность и убогое однообразие тогдашнего советского градостроительства. Его эстетические взгляды квалифицировались как идейно порочные, а потому подлежащие решительному искоренению. А на самом деле — и это вскоре выяснилось — речь уже шла не только о писательском кредо, но и о жизненной позиции Некрасова, которую власти не намерены были терпеть.

Повесть «В родном городе» подверглась столь свирепым нападкам блюстителей идеологической стерильности и приверженцев эстетики «потемкинских деревень», потому что она была одним из первых произведений, несших в себе уже пробивавшиеся «оттепельные» веяния.

Говорят, что одна ласточка весны не делает. Но что ждет эту первую ласточку, рассчитывавшую на весеннее тепло, а столкнувшуюся с еще не отступившими морозами? «В родном городе» было такой обреченной на нелегкую судьбу первой ласточкой. Некрасов в своей повести рассказывал о трудном переходе от войны к миру, о разрухе, руинах и пепелищах, о разоренных душах, о возвращении фронтовиков — изувеченных, искалеченных, у которых не было ни кола, ни двора. Все это таило в себе тяжелые драмы, которые при жизни Сталина искусство вынуждено было обходить, во всяком случае до Некрасова никто не рискнул заняться ими.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Живым не верится, что живы..."

Книги похожие на "Живым не верится, что живы..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы..."

Отзывы читателей о книге "Живым не верится, что живы...", комментарии и мнения людей о произведении.