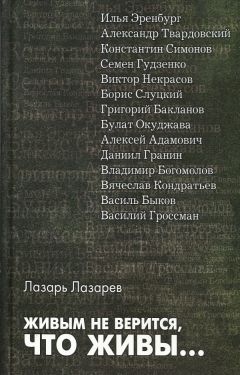

Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Живым не верится, что живы..."

Описание и краткое содержание "Живым не верится, что живы..." читать бесплатно онлайн.

Можно было бы привести еще немало подобного рода воспоминаний, в которых добрыми словами вспоминают Гудзенко. Был он человеком отзывчивым, чутким и очень деятельным — помогал многим, вступающим в литературу, — это часто дело трудное, а в ту пору совсем нелегкое. Но, поставив на этом точку, хочу сказать, что появившиеся стихи Гудзенко о войне стали затем важным ориентиром для всей поэзии, рожденной на фронте и посвященной пережитому на войне. Они сыграли роль в поэзии, похожую на то влияние, которое позднее оказала повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» на «лейтенантскую» прозу.

Переклички этих поэтов с Гудзенко бросаются в глаза. И прежде всего это возникшее в их стихах указание на войну как на главный источник познания мира и поэтического переживания.

Александр Межиров:

И кружит лист последний

У детства на краю

И я, двадцатилетний,

Под пулями стою.

Юлия Друнина:

Я пришла из школы

В блиндажи сырые.

От Прекрасной Дамы —

В «мать» и «перемать».

Сергей Орлов:

Пускай в сторонку удалится критик:

Поэтика здесь вовсе ни причем.

Я, может быть, какой-нибудь эпитет —

И тот нашел в воронке под огнем.

Григорий Поженян:

Мы отошли, точнее: сдали.

Как странно было б знать тогда,

Что будут нам ковать медали

За отданные города.

И вот еще о чем нужно сказать. Я писал о том, что в своих стихах Гудзенко, как в эстафете, продолжал многие темы ифлийских поэтов, погибших на фронте. В свою очередь его стихи и следовавших за ним поэтов фронтового поколения пробудили общественный и литературный интерес к поэзии сложивших на войне голову молодых поэтов. Об этом продолжении эстафеты написал Лев Озеров: «В моих собеседованиях со студентами литературного института в 50-е, 60-е, 70-е годы я непременно ссылался на поэтическое братство поэтов, пришедших с войны и напомнивших и возвысивших имена поэтов, с войны не вернувшихся. Этот живой пример оказался убедительным. С годами его уникальность вырастала в своем значении. Судьба поэзии связывалась с судьбой отечества в час тяжелейших испытаний. Я напоминал и продолжаю напоминать строки Гудзенко:

Быть под началом у старшин

Хотя бы треть пути,

Потом могу я с тех вершин

В поэзию сойти.

Незачем гадать, как сложилась бы судьба Луконина, Гудзенко, Межирова, если б не было войны. Тщетные гадания! Но ясно одно — война сплотила их, сделала на минуту гениальными всех троих и всех пришедших с ними. Война вписала их во время, в эпоху и дала линию отсчета».

Все в литературной судьбе Гудзенко складывалось самым превосходным образом. У него было хотя и быстро возникшее прочное литературное имя, больше того, даже видное место в литературном, поэтическом мире.

Но когда окончилась война, вскоре после того, как умолк орудийный грохот, многое в литературной жизни стало меняться. Она после постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» стала резко мрачнеть. Это новое время потребовало новых песен. За пределами этого нового времени оказалась и недавно окончившаяся война, которой продолжали жить Гудзенко и его молодые товарищи по поэзии. Она еще не становилась для них прошлым, отрезанным от сегодняшних дней. Нет, прямого запрета вроде бы не было, но не рекомендовали этим заниматься: мол, война — уже прошлое, к нынешним делам отношения не имеющее. И редакторы, издатели, как было тогда принято, стали это указание деятельно проводить в жизнь. Заставив заниматься материалом не выношенным, не пережитым, ломали судьбы, толкали на бесплодный путь.

Эту драму пережил и Гудзенко. Был он человеком живым, неугомонным, любознательным, в поисках новых впечатлений и тем стал много ездить в необжитые поэзией края и привозил из командировок стихи — то о курских рабочих, то о далекой Туве — крае оленеводов и охотников, то о том, что «все в Карпатах меняется к лучшему». Затем он надолго отправился в Туркестанский военный округ, в пустыню («в песках — как в доменной печи»), где шли учения, засядет за поэму «Дальний гарнизон». Ему казалось, что армейская жизнь вернет его к пережитому на войне. Ничего из этого не вышло. Оказалось, что это совсем иная, чем была у него на фронте, среда: «Фронтовиков среди солдат уже нет. Есть немного сержантов и старшин сверхсрочной службы, которые нюхали порох…» Да и сам он там оказался в ином, чем на фронте, качестве. В дневнике честно признается в этом: «Мне на НП трудно, так как я не вижу человека, бегущего в атаку, а вижу в стереотрубу черные точки. Мне думается, что генерал, поднявшийся на НП и не побывавший в окопах, не поносивший солдатскую шинель, в конце концов потерпит поражение, ибо он жертвует солдатами, изматывая их и не ценя. И еще потому, что не представляет себе на практике, что такое бежать в пыли за танком, что такое идти в атаку. Вот об этом и думал». В конечном итоге главная мысль-чувство поэмы свелось к давно затоптанному общему месту: тяжело в учении — легко в бою. И эта поэма и другие «командировочные» стихи никакой радости автору не приносили. Эренбург в мемуарной книге вспоминал, что как-то в ту пору Гудзенко сказал ему с горечью: «Я научился писать, а пишу хуже». На войне лирический герой Гудзенко жил, был ее участником, действующим лицом разворачивающихся событий, во многих стихах мирного времени он вольно или невольно оказывался в позиции созерцательной по отношению к окружающей действительности; не пережитое, не радость и боль сердца, а беглые и нередко поверхностные впечатления становились поводом для поэтического излияния, Он искал связь между прошлым и настоящим, в его стихах то и дело появлялись бывшие солдаты, которые с войны «вернулись с уваженьем к невоенному труду». Очень быстро это стало у Гудзенко и его поэтических ровесников набившим оскомину, заезженным стереотипом. И сейчас ясно, что лучшими из созданных тогда Гудзенко оказались стихи, в которых лирический герой словно бы упивается радостью наконец наступившего мирного бытия («Добрый дождь», «Пейзаж», «На базаре»).

Не откажу себе в удовольствии процитировать несколько строк из «Пейзажа»:

Я люблю суету по утрам.

Я люблю, чтоб трам-тарарам —

Из предместий влетали, трубя,

Кони, камень холодный дробя.

В каждой бричке полно овощей

и других самых разных вещей.

Вон индюк, выставляя кадык,

ходит между оранжевых тыкв.

А у тыквы коричневый бок,

Как макитру, обжег ее бог.

Гудзенко очень любил жизнь, радовался всем ее проявлениям (примечательное признание есть в его дневнике: «До войны мне нравились люди из „Хулио Хуренито“, „Кола Брюньона“, „Дон Кихота“, „Гаргантюа и Пантагрюэля“, „Похождений Швейка“ — это здоровые, веселые, честные люди. Тогда мне нравились люди из книг, а за девять месяцев я увидел живых собратьев этих классических, честных, здоровых весельчаков». Да и сам Гудзенко по природе своей был из этого племени. И, быть может, именно поэтому так остро переживал трагедии войны — они были для него неутихающей болью. Но заставляли и по-настоящему ценить жизнь, радость бытия.

Последние стихи Гудзенко написал после тяжелой операции, стараясь выкарабкаться из лап подступающей смерти. Дни его были сочтены. Эти стихи входят в ряд самых сильных, самых совершенных его творений. Как и на фронте, под огнем, поэт оказался снова в положении, в котором «выбор небольшой: жизнь или смерть». Впрочем, кажется, здесь вряд ли годится это сравнительное «как» — пережитое на фронте резко приблизилось к нему, словно бы ожило. Вот откуда эти строки: «Жизнь мою спасали много суток в белом, как десантники, врачи», «Как без вести пропавших ждут…» После нескольких лет безрадостного стихосочинительства он, возвратясь к пережитому и выстраданному на фронте под огнем как к главному событию своей судьбы, ее звездному часу, снова стал поэтом в подлинном смысле этого высокого определения — таким, каким явился к читателям в сорок третьем.

Есть глубокая внутренняя связь между последними стихами Гудзенко и теми, в которых рассказывал о жизни на войне он — окопник. Не выбросил из памяти, что

Было всякое…

Бросали врукопашную

Пыльные потрепанные роты.

Забывали молодость вчерашнюю

Под огнем мортиры криворотой.

Рыли после каждого сражения

Ямины просторные. Простые.

Отводили нас на пополнение

В хутора сожженные, пустые.

Как и все солдаты, Гудзенко мечтал в войну о мире, о солнце, о счастье, которые принесет победа. Но он хотел во что бы то ни стало сберечь для будущего то, что в жестоких испытаниях войны, в минуты смертельной опасности проявлялось в людях: самоотверженность, душевную щедрость, дружбу, верность долгу. В кровавом сорок втором он думал о том, как надо будет жить в мирное время:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Живым не верится, что живы..."

Книги похожие на "Живым не верится, что живы..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы..."

Отзывы читателей о книге "Живым не верится, что живы...", комментарии и мнения людей о произведении.