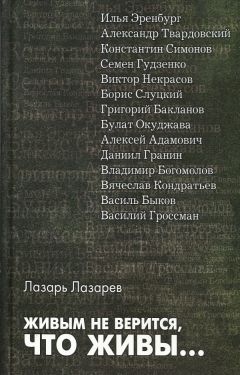

Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Живым не верится, что живы..."

Описание и краткое содержание "Живым не верится, что живы..." читать бесплатно онлайн.

«Но и в сугробах Подмосковья и в топях белорусских рек был Киев первою любовью, незабываемой вовек». В Киеве прошли детство и школьные годы Гудзенко. Он очень любил этот город, после войны, когда уже стал москвичом, часто ездил туда. В мае 1988 года в Киеве на Тарасовской улице, где до войны жил Гудзенко (не знаю, так ли и теперь называется эта улица, волна переименований, кажется, не ограничилась бывшей столицей СССР) была открыта в память о нем мемориальная доска — я приезжал в связи с этим событием в Киев. «Обветренный прокуренный филолог». В 1939 году Гудзенко поступил в ИФЛИ. Позже в дневнике со свойственным ему ироническим отношением к себе он вспоминал себя тогдашнего: «Провинциал в ковбойке и широких парусиновых брюках. Рукава закатаны выше локтя. Обнажены крепкие загорелые руки. Приехал в Москву из теплого зеленого Киева. Он мечтает быть поэтом беспокойным и бушующим. Таким я был в августе 1939 года в Москве у Киевского вокзала». Стихи Гудзенко начал писать в школьные годы, поэтому и отправился в Москву, в ИФЛИ. Но в ифлийскую поэтическую плеяду, которая уже тогда приобрела некоторую известность и в студенческих, и даже в литературных кругах (все они были слушателями семинара, который в Гослитиздате вел Илья Сельвинский, в журнале «Октябрь» была даже напечатана подборка их (Кульчицкого, Самойлова, Слуцкого) стихов). Гудзенко в эту когорту не попал, видно, по молодости, хотя внутренне был с ифлийскими поэтами связан, конечно, знал их стихи, некоторые отзвуки этих стихов потом отозвались в том, что он писал о войне. Эта связь бросается в глаза. Когда у Гудзенко читаешь:

«Когда на смерть идут — поют, а перед этим можно плакать», сразу же память подсказывает строки Павла Когана:

Нам лечь, где лечь,

И там не встать, где лечь.

И, задохнувшись «Интернационалом»,

Упасть лицом на высохшие травы

И уж не встать, и не попасть в анналы,

И даже близким славы не сыскать.

И еще один пример из Гудзенко — стихотворение 1942 года:

Это в битвах рожденный,

пропитанный кровью и

потом,

самый истинный,

самый русский гуманизм.

Сразу возникают строки из стихотворения сорокового года Николая Майорова:

Нас не забудут потому вовек,

Что всей планете делая погоду

Мы в плоть одели слово «Человек»!

Не случайно одно из самых лучших своих стихотворений «Путь» Гудзенко посвятил ИФЛИ, однополчанам. В своих воспоминаниях Самойлов рассказывал, что когда он в 1944 году после ранения и запасного полка попал в Москву и встретился с Гудзенко, его, все еще судившего о поэтах по довоенным институтским ранжирам, поразило, даже уязвило, что не числившийся в ифлийской когорте Гудзенко «из последних в поколении становился первым». Самойлов считал, что сделал это Эренбург, который «был в ту пору почти что власть». Но, по мнению Самойлова, он, Эренбург, высоко оценив Гудзенко, а позднее Слуцкого, ошибался, «нашел поэтов не по своему вкусу, а точно почуяв вкус времени». Думаю что Самойлов тут сам ошибается: Эренбург был верен своему вкусу, он в годы войны твердил, что правду о ней смогут потом рассказать только те, кто в окопах. «Прожили двадцать лет. Но за год войны мы видели кровь и видели смерть — просто, как видят сны». В первые дни войны Гудзенко добровольцем ушел в армию, служил в Отдельной бригаде особого назначения, воевал под Москвой, участвовал в операциях отрядов лыжников, которые забрасывали в тыл врага. Во время одного из таких рейдов был тяжело ранен. В дневнике записал потом: «Ранен в живот. На минуту теряю сознание. Упал. Больше всего боялся раны в живот. Пусть бы в руку, ногу, плечо. Ходить не могу, Бабарыка перевязал. Рана — аж видно нутро. Везут на санях».

И в конце войны Гудзенко снова отправляется в армию, ведущую бои в Венгрии. Бои там идут тяжелые, их описали потом Григорий Бакланов и Василь Быков. Это ясно видит и Гудзенко, не поддается возникавшему тогда предпобедному угару. Он писал Эренбургу: «Война на нашем участке еще настоящая. Все повторяется. Недавно попал под сильную бомбежку у переправы через Мораву. Лежал долго там и томительно. Умирать в 1945 году очень не хочется». А это дневниковая запись той поры: «Немцы наступают у Эстергома. Чудовищно. Мы в Берлине, а они здесь бесятся. Что это — тупость, конвульсия или стратегия? Где-то на маленьком участке в 10–15 километров повторяется сейчас 41-й год. Это, конечно, сейчас нехарактерно, но и об этом я должен писать — это правда войны. Наша сила в том, что мы не скрываем неудач от себя, да, я должен писать о неудачах в 45-м году…» Правда о войне — для него сливались воедино солдатский долг и поэтическая задача, цель. Он навсегда запомнил трагические уроки проклятого сорок первого — уроки отступлений и бесчисленных жертв. Вот запись в дневнике, сделанная им через несколько лет после победы: «Многие офицеры еще не хотят понимать трагедии первых лет войны и того, что мы плохо готовили народ, мало говорили о тяготах войны, о тяжести боев, о силе нашего противника». И вслед за этим: «Теперь поэты и прозаики только так и должны воспитывать народ» — разумеется, в этот круг обязанных говорить правду он включал и себя, может быть, себя прежде всего. Поэтическое поколение, к которому принадлежал Гудзенко, назвали военным (или фронтовым) — название это закрепилось, вошло в обиход. Все эти поэты свою литературную родословную начинают с войны. И дело даже не только в том, что многие из них первые рифмованные строки сложили в редкие часы затишья на переднем крае или в бессонные ночи в госпитале и впервые увидели свое имя под напечатанными стихами на страницах армейских газет. Главное — в их мироощущении. Война была для них, вчерашних школьников или недоучившихся студентов, крутым и досрочным началом трагического варианта «взрослой» жизни. На фронте они приобрели то суровое знание мира и человеческой души, которое не всегда приходит и после долгой жизни в мирные благополучные времена, в эти свинцовые годы открылся, пробился их талант, возникла потребность поделиться пережитым. Почти все они прошли войну (или большую и самую тяжелую ее часть) солдатами и офицерами переднего края. Как хорошо сказал о них Твардовский, они «видели пот и кровь войны на своей гимнастерке». Это была их обычная повседневная жизнь в постоянном самом близком соседстве со смертью. Конечно, и те, кому довелось служить армейскими журналистами, хлебнули, как говорится, горячего до слез, и некоторых из них не миновали пули и осколки. И все-таки тут есть очень существенное различие, которое нельзя не принимать во внимание. Что бы ни говорили, но увиденное и пережитое — очень разные вещи, по-разному оседающие в человеческой памяти. Увиденное далеко не всегда и далеко не у всех превращается в пережитое, все-таки остается мимоходным, проходящим впечатлением. В документальном фильме Константина Симонова «Шел солдат…» кавалер трех орденов солдатской Славы Хабибула Якин рассказывает: «Днем и ночью живешь на фронте. Надо человеку жить там. Быть в пехоте трудно, действительно трудно. Вот иногда, я вспоминаю, к нам приезжали артисты, и эти артисты приходили, давали концерты, а потом старались уйти скорее от нас. Вот я иногда смотрю кино, выступление артистов, с какой гордостью говорят, что они были на передовой с концертом. Они были, а солдату надо было жить там — там, где они были какой-то час, или полтора, или два». В этом принципиальная разница между поэтами фронтового поколения, в качестве солдат и офицеров живших на войне, и поэтами, бывавшими на передовой в качестве армейских журналистов.

В своей знаменитой мемуарной книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург посвятил Гудзенко целую главу. Говоря о двадцатилетнем поэте, Эренбург посчитал нужным напомнить о том, что сам он видел первую мировую войну, пережил Испанию, знает много книг о войне (назвал произведения ставшие классикой). Сказал он и о том, что в начале войны было написано немало хороших стихов, но даже самые удачные носили «несколько литературный характер». В таком высоком контексте рассматривал Эренбург стихи Гудзенко. Они поразили его, знающего, что такое война, прекрасно помнящего, что писали о ней, потому что это была поэтическая исповедь человека который не побывал, а жил на этой войне, был на передовой. Пережитая им война впервые получила поэтическое осмысление. Это был поэт, появление которого Эренбург предчувствовал. Он вспоминал потом: «Я читал стихи Гудзенко всем — Толстому, Сейфуллиной, Петрову, Гроссману, Сурицу, Уманскому, звонил в Клуб писателей, в различные редакции: мне хотелось со всеми поделиться нечаянной радостью». Тогда, в сорок третьем, когда читатели, открывая «Красную звезду» прежде всего смотрели, что там пишет Эренбург, его слово, его оценка много значили. 21 апреля 1943 года в Клубе писателей состоялся вечер, на котором Гудзенко читал свои стихи. Представлял его слушателям Эренбург. Он говорил: «Это поэзия участника войны. Это поэзия не о войне, а с войны». «Что поражает в стихах Гудзенко? — говорил он. — Плотность и конкретность. Здесь нет никакой истерии, никакой духовности, которая почти бесплотна, как пар, которая абстрагируется… Это поэзия всецело на земле. Все ее находки сводятся к опознанию мира гораздо более, чем к изучению каких-то подводных и воздушных течений… Поэтика Гудзенко срастается с его существом… в ней есть своеобразный классицизм. В ней есть то, что есть в музыке Шостаковича, то, что было в свое время названо смесью формализма с натурализмом, что является смесью барокко с реализмом и что является чрезвычайно типичным для нашей современности и ее художественных произведений. Это вы услышите в стихах Гудзенко».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Живым не верится, что живы..."

Книги похожие на "Живым не верится, что живы..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы..."

Отзывы читателей о книге "Живым не верится, что живы...", комментарии и мнения людей о произведении.