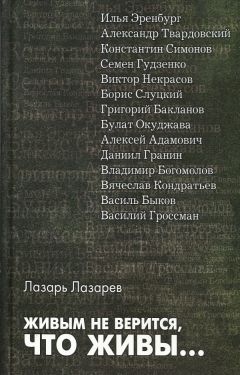

Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Живым не верится, что живы..."

Описание и краткое содержание "Живым не верится, что живы..." читать бесплатно онлайн.

И даже как «пили из большой глиняной баклаги красное сухое деревенское вино и ели жареных голубей… Война такая длинная и разная, что иногда на ней запоминаются и такие маленькие житейские радости».

Да, длинная и разная война запечатлена во фронтовых дневниках Симонова. Разные ее грани и разные этапы. Страшное начало, которого никто представить себе не мог: долгое отступление, огромные потери, наконец, наше контрнаступление, в сущности от стен Москвы; тяжкое, когда, казалось, все держится на ненадежном волоске, лето 42-го года: немцы рвутся к Волге и на Кавказ, неодолимая стойкость, которую знаменовал собой Сталинград, спокойная уверенность, обретенная после сражения на Курской дуге, и нарастающая сила ударов, которая привела нас в Берлин и сделала освободителями Европы.

Как много за эти годы переменилось в армии, какой она стала к концу войны!

Чтобы лучше представить себе эти перемены, сделать осязаемой ту огромную военную и психологическую дистанцию, что отделяет начало от финала, приведу из дневников Симонова два характерных эпизода. Один происходит в июле 41-го года: «В следующей деревне мы встретили части одной из московских ополченческих дивизий, кажется, 6-й. Это были по большей части немолодые люди по сорок-пятьдесят лет. Они шли без обозов, без полковых и дивизионных тылов. Обмундирование — гимнастерки третьего срока, причем часть этих гимнастерок была какая-то синяя, крашеная. Командиры их были тоже немолодые люди, запасники, уже давно не служившие в кадрах. Эти части еще надо было учить, доформировывать, приводить в воинский вид. Потому я был очень удивлен, когда узнал, что эта ополченческая дивизия была буквально через два дня брошена на помощь 100-й и участвовала в боях под Ельней…»

Другой эпизод происходит в марте 45-го года на НП командующего 38-й армией — немцы яростно сопротивляются, наше наступление идет туго.

«Снова телефонный разговор о пехоте:

— Нельзя идти вперед на трупах, надо идти вперед на уме и на огне. Прикройтесь одним батальоном, а остальными силами обходите.

Эти несколько разговоров Москаленко подряд с одним и тем же командиром дивизии кажутся мне очень характерными для нынешнего периода войны. Когда я был в сорок втором году под Сталинградом во время сентябрьского наступления и у Москаленко, и на командных пунктах у других командиров, не помню таких разговоров с нажимом на огонь, на технику.

Сейчас считают, что пехота может по-настоящему успешно продвинуться через укрепленную полосу только тогда, когда противник в основном подавлен артиллерийским огнем. А в те времена зачастую и подавить было нечем, немного постреляв, шли напролом. Теперь для всех разговоров характерна эта забота о пехоте».

Так за эти годы изменилась армия: она стала неизмеримо сильнее, много лучше вооружена, ее командиры и начальники приобрели большой боевой опыт.

Но были перемены и другого, более глубокого характера — в духовной атмосфере, в людях. К ним особенно внимателен Симонов. «Я сам себя не знал до боев, каков я». Эту фразу, сказанную ему в 42-м году человеком не очень молодым, профессиональным военным, Симонов хорошо запомнит. Он видел, как много пережили люди, сколь серьезные нравственные проблемы им приходилось решать, как много важного открылось им даже в собственной душе. Словно бы суммируя все эти накапливавшиеся многочисленные наблюдения от встреч с людьми, с которыми не виделся год-два, Симонов напишет о том ощущении происшедших в них перемен, которое возникло у него в 44-м году: «Жизненный опыт, добытый годами войны, чем-то очень существенно отличается от всякого другого жизненного опыта. Понятие „повзрослеть“ мы обращаем обычно к детству и юности: предполагается, что именно там человек может за год-два настолько перемениться, что о нем говорят „повзрослел“, имея в виду духовную сторону этого понятия. На войне, однако, с ее бесчеловечно-жестоко спрессованным временем, вполне уже зрелые по возрасту люди взрослеют не только за год, но и за месяц, и даже за один бой».

Это относится и к самому автору дневников: и он в эти годы быстро «взрослел». Зрелость опыта сказывается даже на характере дневниковых записей; в более поздних все чаще рядом с описаниями возникают размышления — как прямое отражение накопленного опыта. Чем ближе был конец войны, признается Симонов, тем труднее давалась ему работа на газетную полосу, «хотелось подумать, отложить писание, подождать», и это желание «подумать» реализовалось прежде всего и главным образом в дневниках. И хотя самонаблюдение и самоанализ занимают в дневниках не так много места, значение их не измеряется количеством строк. Роль их очень велика — не случайно, сокращая некоторые «связанные с корреспондентским бытом длинноты», Симонов одновременно довольно широко цитирует в комментариях свои лирические стихи, рассматривая их — и совершенно справедливо — как своеобразный дневник, который сохранил «память сердца».

Пожалуй, ни в одном литературном жанре «образ рассказчика» не занимает такого важного места, как в мемуарах, дневниках, письмах. Здесь прямо отражается то, что с ним было, что он видел, с кем встречался, как в разных ситуациях себя вел. Его самоощущение, его отношение к себе и окружающим, поведение в минуты опасности, реакция на добро и зло — все это накладывает и неизгладимо глубокий отпечаток на общую картину жизни в его записках, формирует по своему образу и подобию впечатления действительности.

И, говоря об этом, надо, наверное, в первую очередь отметить стремление Симонова по возможности хоть как-то пережить то, что выпадает на долю людей, о которых он пишет, примерить на себе их шкуру. Он видел в этом и профессиональный долг, который сформулировал так: «Реже рискуешь — меньше видишь, хуже пишешь», — и нравственный принцип.

Вот как, например, объясняет писатель, почему он принял участие в довольно рискованной операции во вражеском тылу, которую проводила группа моряков-разведчиков: «…Я почувствовал, что мне будет неудобно дальше расспрашивать этих людей, пока я хотя бы один раз не испробую на собственной шкуре то, что переживают они». Но, приняв участие в одной операции разведчиков, Симонов — и это тоже стоит отметить — вовсе не считает, что сравнялся с людьми, для которых высадка в тыл врага — всего лишь одно из очередных заданий. Он не утаит, что ему решиться пойти с разведчиками на вражеский берег было куда легче, чем потом, когда высадка по разным причинам изо дня в день откладывалась, несколько раз заново готовить себя к неведомым опасностям десанта — «на это выдержки не хватало».

Достаточно трезвое отношение автора к себе — а оно всюду чувствуется — привлекательная черта симоновских дневников. Автор не сооружает себе словесного пьедестала, что довольно часто случается в сочинениях таких жанров, не носится с собой как с особой, вокруг которой вертится мироздание, не боится признаться, что ему бывает и тяжко, и страшно, но при этом никак не преувеличивает выпадающих на его долю опасностей и тягот. Попав в сложную ситуацию, оказавшись в трудном положении, он склонен относиться к себе, скорее, с юмором, чем с жалостью.

Но он неизменно серьезен, когда дело идет о выполнении долга, о работе: здесь он не дает себе никаких поблажек. У него нравственный счет к себе такой же, как к другим. Он не терпит бездельников и любителей пускать пыль в глаза, ему претят показное воодушевление и казенный оптимизм, он презирает раболепие и хамство, паразитирующие на воинской дисциплине.

Война не делала из людей ангелов, не превращала в обязательном порядке дурных в хороших — всякое бывало. И преуспевали в армии вовсе не одни хорошие и только те, кто это по-настоящему заслужил. Симонов замечал и тех, «чей секрет успеха перед лицом начальства заключался в умении без паузы, сразу же громким уверенным голосом выразить готовность сделать все, что угодно, даже и не делая этого впоследствии». И тех, кому после лишней рюмки море казалось по колено, и они могли дуриком погубить себя, а главное, своих подчиненных. Он не забудет встретившихся ему на севере начальника политотдела дивизии и начальника особого отдела, которые, околачиваясь все время в штабе, буквально изнывали от безделья, не зная, на что убить время от завтрака до обеда и от обеда до ужина, но строго отчитали комиссара батальона за то, что во время тяжелого марша он занимался «не своим делом» — заботился о том, чтобы люди поели и погрелись, а не писал своевременно им политдонесения. Когда один из военных довольно высокого звания стал ругать, по свойственной мелким людям привычке, человека, под началом которого когда-то служил, заставив военных корреспондентов простоять два часа и слушать его обличительные речи, которые он, конечно, произносил сидя, — писатель оскорбился не за себя: «Если он сознательно хотел этим поставить на свое место корреспондентов — еще так-сяк! Гораздо хуже, если он сделал это просто так, нечаянно — тогда это значит, что он так поступает со всеми». Но чаще встречал Симонов на войне других людей, которые в нечеловечески трудных условиях вели себя с неизменным достоинством, людей, наделенных тем высоким чувством ответственности, которое заставляло их о себе думать в последнюю очередь, а прежде — о деле, о товарищах, о подчиненных. И общий нравственный климат создавался именно ими. А проявлялось это чувство ответственности и в большом, и в малом. Часто в малом было видно даже лучше, осязаемее, зримее, чем в большом, ибо не осложнено предварительными раздумьями и решениями и выражало первое, почти неосознанное движение, повеление души.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Живым не верится, что живы..."

Книги похожие на "Живым не верится, что живы..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы..."

Отзывы читателей о книге "Живым не верится, что живы...", комментарии и мнения людей о произведении.