Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Пригов. Очерки художественного номинализма"

Описание и краткое содержание "Пригов. Очерки художественного номинализма" читать бесплатно онлайн.

Книга Михаила Ямпольского предлагает необычный взгляд на творчество одного из лидеров современного российского авангарда Дмитрия Александровича Пригова. Обычно Пригов интерпретируется как один из главных представителей отечественного концептуализма. Такой подход акцентирует значение художественного жеста и саморефлексии. Ямпольский пытается показать, что за концептуальным фасадом скрывается полноценный художественный мир, совершенно не сводимый к концептам и игре идей. Отсюда критика самого понятия концептуализма и пристальный интерес к поэтике приговских текстов, например, к предложенной им поэтике транзитности знака, проходящего сквозь медиум, несущий текст, и создающего особую темпоральность. Ямпольский рассматривает поэтику метаформозы, использование Приговым аристотелевского и лейбницевского принципа энтелехии в генезисе текстов, установку на понимание аффекта как формального компонента творчества и многое другое. В результате перед читателем возникает совсем иная, непривычная фигура Пригова – открывателя новых поэтик, лежащих далеко за пределами концептуализма.

Связь с хайку в текстах – наиболее бросающаяся в глаза. В некоторых случаях она заявлена тематически:

Ветка сакуры на листе японского календаря

Капелька крови и слезинка на фарфоровом блюдце

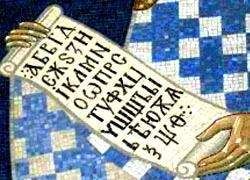

Громовой иероглиф, выпадающий

Из свинцовой тучи

Рим должен быть разрушен! (ПКК, с. 56).

Ветка сакуры на календаре – указание на определенный тип темпоральности, характерный для дальневосточной поэтики, в частности, для хайку. Марсель Гране был первым, кто заметил, что китайцы не знают понятия времени в европейском смысле, то есть как автономной от мира прогрессии, в которой один момент сменяет другой. Гране писал о Китае:

Ни один философ не подумал о том, чтобы помыслить Время в виде монотонной длительности, составленной из качественно однородных моментов, следующих друг за другом в единообразном движении. Ни один не видел интереса в том, чтобы рассматривать Пространство как простую протяженность, возникающую от соположения однородных элементов, как протяженность, каждая часть которой может быть наложена на другую. Все предпочитали видеть во Времени совокупность периодов (ères), времен года и эпох, а в Пространстве комплекс областей (domaines), климатов и частей света (orients)[107].

Время года на Дальнем Востоке выражает движение времени, которое не воспринимается как изолированная длительность, но как совокупность процессов, движений, изменений. Франсуа Жюлльен пишет о том, что для китайца время года

ткет сеть сходств, оно осуществляет коммуникацию между различными аспектами внутри одного и того же качества[108].

Время года – это всегда состояние изменения, особенно очевидное весной и осенью, – изменения, подчиненного взаимодействию инь и ян. Это изменение понималось китайцами как «жизнь». Американский исследователь писал:

Что в пейзаже указывает на качество наполняющей его жизни? Цзин Хао в своих «Шести основах живописи» назвал это цзин (ошибочно переводимым как вид или пейзаж). Цель цзин заключалась в том, чтобы «придать изображению атмосферу сезона, явить таинственное в нем и через это установить истину»[109].

В улавливании цзин существенную роль играло изображение цветов:

Цикл роста, цветения и увядания цветка иллюстрирует действие инь и ян; так живопись цветка на определенной стадии развития описывает либо его аспекты ян либо инь[110].

В трактате Чжу-жэня «Альбом живописи сливы мэй [мастера] Хуа-гуана» (XII век) разъясняется, что в саму структуру ветки сливы вписан процесс взаимодействия ян и инь:

В цветах мэйхуа заключен образ-символ – сян. Это и есть, по сути дела, их дух, сущность – ци. Цветы построены по принципу ян, как и Небо, тогда как деревья, их стволы и ветви – по принципу инь, как и Земля. ‹…› Тычинки тоже полны символики. Когда сливы в полном цвету, это означает стадию [развития], называемую лаоян – «возмужалый Ян». [Если] распустившиеся цветы до первой стадии увядания – тычинок семь. Когда же цветы увядают, они символизируют лаоинь, и тогда тычинок остается шесть. Полураскрывшиеся цветы символизируют шаоян – «меньший Ян», и тычинок тогда три. Цветы, частично увядшие, олицетворяют шаоинь – «меньшую Инь», и тычинок тогда четыре[111].

Цветок оказывается диаграммой времени, вписанной в процесс его цветения и увядания. Когда Пригов в самом начале говорит о «ветке сакуры на листе японского календаря», он соединяет две взаимосвязанные манифестации времени – время года и цветок. Вторая строка, однако, уже движется в ином направлении: «Капелька крови и слезинка на фарфоровом блюдце». Фарфор обладает сильной дальневосточной коннотацией. Капли встречаются в хайку, чаще всего это капли дождя или росы:

Как быстро летит луна!

На неподвижных ветках

Повисли капли дождя[112].

Иногда капли косвенно сопоставляются со слезами. Например, у Басё:

Росинки на горных розах.

Как печальны лица сейчас

У цветов полевой сурепки[113].

Иногда слезы появляются в контексте увядания цветов и прямо не связываются с каплями воды:

Цветы увяли.

Сыплются, падают семена,

Как будто слезы[114].

Но капли крови – необычный для хайку мотив. Особенно странно капли крови и слез возникают в тексте на фоне последующей строки:

Громовой иероглиф, выпадающий

Из свинцовой тучи.

Дело в том, что капли чаще всего являют себя в контексте миновавшего дождя, как исчезающий след последнего. В одном из хайку, например, Басё писал:

Нынче выпал ясный день.

Но откуда брызжут капли?

В небе облака клочок[115].

Это облако вписано в ясный день, как инь в ян, оно знаменует движение времени, и дождь вместе с этим изменением вносит меланхолию в ясность. У Пригова же капли на блюдце предшествуют грозе и заявляют о своей непричастности к ней. К тому же молния сама вдруг дистанцируется от движения времени как изменения погоды, превращаясь в письменный знак, иероглиф, движение кисти по бумаге. Иероглиф трансформирует природу молнии из вспышки в графему, зафиксированную на бумаге и не знающую времени. Молния утрачивает связь со временем, которая характерна для хайку, где молния обычно возникает в контексте неподвижности, обездвиженности, как некий прорыв, сдвиг:

Молния в тьме ночной.

Озера гладь водяная

Искрами вспыхнула вдруг[116].

Или:

Молнии блеск!

Как будто вдруг на его лице

Колыхнулся ковыль[117].

Неожиданная четвертая строка как будто полностью выпадает из контекста хайку: «Рим должен быть разрушен!» Эта строка – искаженный афоризм, в который вдруг перерастает хайку. Молния как будто сбивает афоризм, радикально меняя его смысл. Не Карфаген должен быть разрушен Римом, как того упрямо требовал Катон Старший, но прямо наоборот. Временнáя инверсия тянет за собой инверсию семантическую, которая ретроспективно позволяет читать молнию как вспышку гнева громовержца Юпитера. Дюмезиль прямо связывает громовержский аспект Юпитера и его способность посылать пророческие знаки – auspicia – в виде, например, птиц, по которым гадали авгуры[118]. Высвечивая небо, вспышка молнии вызывает прозрение будущего, являемого в знаках.

Марк-Ален Уакнин обратил внимание на семантику в библейском иврите слова zag, означавшего виноградную шкурку, прозрачность которой позволила использовать это слово для обозначения стекла и его производных. От этого корня производились слова со значением ‘прояснять’, ‘делать прозрачным’. Уакнин поясняет:

Таким образом, мы открываем возможную этимологию слова zigzag, восходящую к арамейскому zigzèg – «прояснять». Это образ молнии в черной ночи, указывающей путь заблудившемуся страннику. ‹…› Значение света, высвечивающего вещи, вплоть до того, что из него возникает ангел, носящий имя Zagzag’el[119].

Существенно и то, что зигзаг, пророчески проясняющий путь, имеет форму не прямой линии, но ломаной кривой, в которой движение вперед прерывается движением в сторону и даже назад. Уакнин ассоциирует зигзаг с риторической фигурой зевгмы (zeugma[120]), позволяющей связывать неким общим термином два совершенно разнородных понятия. Примером зевгмы может послужить, скажем, такая фраза: «Я потерял рассудок и сумку». И действительно, рассматриваемый короткий текст Пригова, как и практически все тексты «Пятидесяти капелек крови», имеет зевгматический характер. В них происходит насильственное связывание совершенно разнородных реалий – сакуры и Рима, например. И связь эта основана на глубокой трансформации темпоральности: от темпоральности хайку – к темпоральности афоризма и пророчества в едином, обратимом вспять, зигзагообразном движении.

Эта обратимость времен в пророчестве отсылает нас к катренам Нострадамуса, который часто выдавал слегка замаскированные сведения о событиях прошлого за пророчества. О его катренах принято было говорить как о «ретроактивных пророчествах». Как показал уже упомянутый Дюмезиль, один из катренов (V 6) является прямым пересказом эпизода из Тита Ливия, когда Нума превращается жрецом-авгуром в царя, преемника Ромула[121]. К числу ретроактивных пророчеств можно отнести и описание разграбления Рима имперской армией, случившееся примерно за тридцать лет до первого издания «Центурий» и фигурировавшее в них как пророчество будущего. Упоминание Рима в рассматриваемом тексте Пригова как будто указывает в этом направлении.

Я бы не упоминал Нострадамуса, если бы в «Пятидесяти капельках» не было пародийного «астрологического» текста, напоминающего катрены последнего и прямо вводящего тему гороскопа как пророчества:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пригов. Очерки художественного номинализма"

Книги похожие на "Пригов. Очерки художественного номинализма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма"

Отзывы читателей о книге "Пригов. Очерки художественного номинализма", комментарии и мнения людей о произведении.