Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Пригов. Очерки художественного номинализма"

Описание и краткое содержание "Пригов. Очерки художественного номинализма" читать бесплатно онлайн.

Книга Михаила Ямпольского предлагает необычный взгляд на творчество одного из лидеров современного российского авангарда Дмитрия Александровича Пригова. Обычно Пригов интерпретируется как один из главных представителей отечественного концептуализма. Такой подход акцентирует значение художественного жеста и саморефлексии. Ямпольский пытается показать, что за концептуальным фасадом скрывается полноценный художественный мир, совершенно не сводимый к концептам и игре идей. Отсюда критика самого понятия концептуализма и пристальный интерес к поэтике приговских текстов, например, к предложенной им поэтике транзитности знака, проходящего сквозь медиум, несущий текст, и создающего особую темпоральность. Ямпольский рассматривает поэтику метаформозы, использование Приговым аристотелевского и лейбницевского принципа энтелехии в генезисе текстов, установку на понимание аффекта как формального компонента творчества и многое другое. В результате перед читателем возникает совсем иная, непривычная фигура Пригова – открывателя новых поэтик, лежащих далеко за пределами концептуализма.

Хотя отчетливо не говорится, что теперь наличны подобно вещам, все же онтологически они «увидены» в горизонте идеи наличности[101].

Пригов пишет о том, что ранее метаморфоза мыслилась в пределах зоны, в которой происходила артикуляция фаз и вещей, то есть чего‐то относящегося к референтному миру. Но по мере распада референциальных связей сами фазы времени (соотносимые с моментами присутствия, то есть, в конечном счете, с вещами) утрачивают смысл. Артикуляция логоса и мира вещей распадается, уступая место чистому жесту, сущность которого сводится исключительно к внутренней дифференциации включенных в движение масс. Эту дифференциацию Пригов называет «акцентацией», или перераспределением «возможных корреляций и мерцающего контекста». Жильбер Симондон считал, что в момент перехода из одного агрегатного состояния в другое (например, от жидкости к кристаллу) сосуществуют две фазы метаморфозы, делающие различение состояний невозможным. Он предлагает использовать термин французского минералога Жоржа Фриделя «мезоморфное состояние» для определения «промежуточного состояния между аморфным и кристаллическим»[102]. Именно в мезоморфном состоянии возникает неопределенность жизни. Иными словами, подлинной метаморфозы не происходит, но внутри некоторой неопределенности начинается процесс «жизни», меняются акценты, устанавливаются новые связи. Исходное дифференцируется, тем самым генерируя инаковость внутри себя.

Вся эта проблематика в конечном счете связана с артикуляцией пространства и времени. Нечто представимое, видимое (а Пригов говорил, что создает «имиджи», в том числе и имиджи как авторские маски) здесь непосредственно связано с формой временного развертывания. Отношение пространства и времени издавна артикулируется вокруг понятий линии и точки. Аристотелевский момент «теперь» подобен пространственной точке. Гегель писал о том, что

пространство есть непосредственное, налично существующее количество, в котором все остается устойчиво существовать, и даже граница носит характер устойчивого существования. В этом заключается недостаток пространства[103].

Эта разграниченность и устойчивость пространства и не допускает метаморфоз. Это внутреннее противоречие пространства снимается во времени, которое, согласно Гегелю, буквально возникает из пространства в качестве диалектического снятия этого противоречия. Снятие этого противоречия уже заключено в точке, которая является конституирующим элементом пространства, но ему не принадлежит, так как не обладает размером:

Время и есть наличное бытие этого постоянного снятия; во времени, следовательно, точка обладает действительностью. ‹…› Истиной пространства является время; так пространство становится временем. Таким образом, не мы переходим к времени, а само пространство переходит в него[104].

Только во времени, идентифицируясь с моментом «теперь», точка приобретает действительность.

Пригов по образованию был художником, он много работал в области пластических искусств, категория пространства постоянно занимала его. «Я пишу не отдельные стихи. Я пишу поэтическое пространство», – заявлял он (СПКРВ, с. 47). Я, впрочем, уже приводил его высказывание, где он выражал неудовлетворенность чистой пространственностью. Повторю его:

В стихах же динамика существует как воплощенная жизнь, а графический момент является хоть и закономерным, но побочным моментом закономерностей иного порядка.

Графический элемент слишком укоренен в разграниченности и устойчивости, в которых Гегель видел недостаток пространства. В графическом поле Пригова поэтому особенно интересовали точки и линии, которые проходят через точки и их маркируют. В точке, совершенно как у Гегеля, у Пригова осуществляется артикуляция пространства и времени, диалектическое снятие одного другим, или, как выражался Гегель, обнаружение времени как «истины пространства». В 1978 году Пригов писал:

Темой этого сборника («Болевые точки». – М.Я.) является ситуативность. Но вместо описаний ситуаций и положений я попытался отыскать их, как бы это выразить – болевые точки ‹…›. Некоторые фразы являются пограничными ключами перевода из одной ситуации в другую. ‹…› Слова «в этой жизни» стоят на границе между реальным и загробным (СПКРВ, с. 73).

Точка позволяет осуществить артикуляцию одного пласта, одного пространства с другим. В ней кроется ключ к метаморфозе. В другом тексте Пригов писал о том, что его занимает дифференциация «столь близкого, загадочного, пугающего и наполненного неясными и бескачественными значениями понятия времени» (СПКРВ, с. 79). И в этой дифференциации принципиальную роль также играет «точка в поле времени, способствующая его кристаллизации» (там же).

И хотя точка сохраняет у Пригова существенное значение, например в его романах, она сама в каком‐то смысле постепенно подвергается снятию, так как жизнь и «обратимые полуметаморфозы» с их сложным взаимопроникновением прошлого и будущего в принципе не могут быть артикулированы в категориях точки и линии. Хайдеггер в свое время подверг критике гегелевское понятие времени и его артикуляцию вокруг точки, показав, что такое понимание времени исключает его экстатический характер, выход из себя, и потому не способно оперировать понятием будущего. Поскольку оно возникает из отрицания противоречий, заключенных в пространстве, оно у Гегеля не более как «абстрактная негативность»[105]. Пригов сам выходит за параметры точки как чистой негативности, как абстрактного отрицания пространства, когда пишет, что «время является не просто континуумом, но имеет и бытийное существование» (СПКРВ, с. 79).

Проблему неопределенности смыслов, «жизни» и метаморфозы я предлагаю рассмотреть на примере одного текста, специально артикулирующего эту проблематику, – «Пятьдесят капелек крови». Текст этот был опубликован в 1993 году и прямо примыкает к произведениям 1992 года, сосредоточенным на проблематике метаморфозы, – в частности, к «Оборотню». Предуведомление к «Пятидесяти капелькам» декларирует неопределенность смыслов, вытекающую из совершенной жанровой неопределенности текста:

Как можно заметить, этот опус находится на пересечении стилистик японской хайху, ассоциативной поэзии, традиции афоризмов и поп-артистских и концептуальных текстов.

Правда, в отличие от хайху, всякое указание на конкретный предмет или же переживание сей же час стремится стать простым высказыванием, просто языковым актом. В отличие от традиции афоризмов, автор не следует принципу экономии и дидактической осмысленности, если и не манифестируемой, то предположенной как осмысляющая интенция.

Ассоциативной же поэзии не соответствует столь жесткая предумышленность, почти каноническая форма (3–4 строки) с назойливо повторяющейся присказкой о капельке крови.

От поп-арта и соцарта, а также концептуальных текстов эти отличает стремление апеллировать к какому-никакому реальному визуальному и эмоциональному опыту, а также к прямому поэтическому жесту.

В общем, всего понемножку, и ничего, к сожалению, в целом[106].

Текст, таким образом, заявляет о себе как совершенно неопределенная смесь несочетаемых стилевых и жанровых черт, подрывающая возможность однозначного его понимания. В произведение включены 44 коротких текста. В книге, подготовленной Приговым, эти тексты перемежаются пятнадцатью графическими листами, которые соотнесены с корпусом «Пятидесяти капелек». Графические листы, как я уже говорил, не обладают такой же способностью к жизни, как слово в стихах, но они образуют важный слой отчужденного смысла, который позволяет стихам обретать дополнительную жизнь. Через все тексты и листы графики проходит один мотив – крови, или «капелек крови», как уточняет Пригов.

Связь с хайку в текстах – наиболее бросающаяся в глаза. В некоторых случаях она заявлена тематически:

Ветка сакуры на листе японского календаря

Капелька крови и слезинка на фарфоровом блюдце

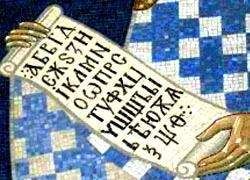

Громовой иероглиф, выпадающий

Из свинцовой тучи

Рим должен быть разрушен! (ПКК, с. 56).

Ветка сакуры на календаре – указание на определенный тип темпоральности, характерный для дальневосточной поэтики, в частности, для хайку. Марсель Гране был первым, кто заметил, что китайцы не знают понятия времени в европейском смысле, то есть как автономной от мира прогрессии, в которой один момент сменяет другой. Гране писал о Китае:

Ни один философ не подумал о том, чтобы помыслить Время в виде монотонной длительности, составленной из качественно однородных моментов, следующих друг за другом в единообразном движении. Ни один не видел интереса в том, чтобы рассматривать Пространство как простую протяженность, возникающую от соположения однородных элементов, как протяженность, каждая часть которой может быть наложена на другую. Все предпочитали видеть во Времени совокупность периодов (ères), времен года и эпох, а в Пространстве комплекс областей (domaines), климатов и частей света (orients)[107].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пригов. Очерки художественного номинализма"

Книги похожие на "Пригов. Очерки художественного номинализма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма"

Отзывы читателей о книге "Пригов. Очерки художественного номинализма", комментарии и мнения людей о произведении.