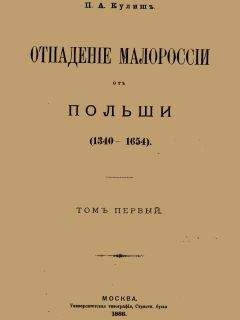

Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 1

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1"

Описание и краткое содержание "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1" читать бесплатно онлайн.

П.А. Кулиш (1819-1897) остается фаворитом «української національної ідеології», многочисленные творцы которой охотно цитируют его ранние произведения, переполненные антирусскими выпадами. Как и другие представители первой волны украинофильства, он начал свою деятельность в 1840-е годы с этнографических и литературных изысков, сделавших его «апостолом нац-вiдродження». В тогдашних произведениях Кулиш, по словам советской энциклопедии, «идеализировал гетманско-казацкую верхушку». Мифологизированная и поэтизированная украинская история начала ХIХ в. произвела на молодого учителя слишком сильное впечатление. Но более глубокое изучение предмета со временем привело его к радикальной смене взглядов. Неоднократно побывав в 1850-1880-е годы в Галиции, Кулиш наглядно убедился в том, что враждебные силы превращают Червонную Русь в оплот украинства-антирусизма. Борьбе с этими разрушительными тенденциями Кулиш посвятил конец своей жизни. Отныне Кулиш не видел ничего прогрессивного в запорожском казачестве, которое воспевал в молодости. Теперь казаки для него – просто бандиты и убийцы. Ни о каком государстве они не мечтали. Их идеалом было выпить и пограбить. Единственной же прогрессивной силой на Украине, покончившей и с татарскими набегами, и с ляшским засильем, вчерашний казакофил признает Российскую империю. В своих монографиях «История воссоединения Руси» (1874-77) и «Отпадение Малороссии от Польши» (1890) Кулиш убедительно показывает разлагающее влияние запорожской вольницы, этих «диких по-восточному представителей охлократии» – на судьбы Отчизны. Кулиш, развернув широкое историческое полотно, представил казачество в таком свете, что оно ни под какие сравнения с европейскими институтами и общественными явлениями не подходит. Ни светская, ни церковная власть, ни общественный почин не причастны к образованию таких колоний, как Запорожье. Всякая попытка приписать им миссию защитников православия против ислама и католичества разбивается об исторические источники. Данные, приведенные П. Кулишом, исключают всякие сомнения на этот счет. Оба Хмельницких, отец и сын, а после них Петр Дорошенко, признавали себя подданными султана турецкого - главы Ислама. С крымскими же татарами, этими «врагами креста Христова», казаки не столько воевали, сколько сотрудничали и вкупе ходили на польские и на московские украины. На Кулиша сердились за такое развенчание, но опорочить его аргументацию и собранный им документальный материал не могли. Нет ничего удивительного, что с такими мыслями даже в независимой Украине Кулиш остается полузапретным автором.

Противники Петра Могилы в этом случае были, конечно, неучи; но схоластическая наука, насажденная им в Киеве, произвела рабское подражание польщизне, не вдохновила малоруссов ни одним поэтическим стихом, а только сблизила малорусское общество с польским до неразличимости. Невежды в схоластической мудрости были по своему правы, когда на попечения нового митрополита взирали с тем же недоверием, с каким относились и к педагогическим ухаживаньям иезуитов.

Превозносят Петра Могилу за образование в заграничных академиях наставников его коллегиума, в числе которых был и его преемник по митрополии, Сильвестр Коссов. Но мы знаем, что князь Василий с таким же усердием к распространению наук доставил заграничное образование отступнику Мелетию Смотрицкому, а благочестивый дом Киселей — другому отступнику, Кассиану Саковичу. Митрополит Коссов не мог, подобно Смотрицкому и Саковичу, отвергнуться православия; но стоя на высоте схоластической науки, не внушал уважения к себе в той среде, которая произвела Иоанна Вишенского, Иова Борецкого и Исаию Копинского.

Один из родственных им по духу веры и по ревности к русскому православию представителей тогдашнего духовенства, берестовский игумен Афанасий Филипович, в дневнике своем, представляет Коссова искателем собственных приват под архиерейскою рясою, наравне с прочими сановниками Могилина кружка, которые, по его словам, то покупали себе привилегии на архимандрии и игуменства, то продавали себя униатам и иезуитам, то собирали деньги на снятие с себя баниции. Пламенный верою до исступления, Филипович относится ко всей Могилинской иерархии в том духе, в каком Иоанн Вишенский отнесся к панам православникам. Изобразив бессилие свое в борьбе с равнодушием вельмож, которых напрасно убеждал в зловредности унии, Филипович говорит, что уния погибнет непременно, но что ее поддерживают покамест наши старшие духовные, если не словом, то самим делом, а это, замечает он, еще хуже.

Немудрено, что Копинский, питавший ту же самую недоверчивость к воспитанникам латинских академий, заподозрил было и самого Иова Борецкого в склонности к отступничеству. Исаию Копинского представляют завистником, сварливым иноком, честолюбивым святошею; но все это лишь для того, чтобы придать сияние достоинствам Петра Могилы. Между тем в поступках молдавского господарича мы замечаем возмутительное для простосердечных отшельников искусство составлять себе партию и проводить своих клиентов на высшие духовные должности.

Два убогие черноризца, Копинский и Борецкий, взяли на себя дело церкви и народного просвещения, уроненное ополяченным домом князей Острожских; но между них втерся можновладный родственник Вишневецких, Потоцких, Корецких, Радивиллов, и сделался душеприказчиком нищего митрополита. Очевидно, Могила бил на то, чтобы по смерти Борецкого тотчас воссесть на митрополию. Но его подозревали в стачках с папистами на счет православия, и на место Борецкого был посвящен путешествовавшим в Москву греческим митрополитом Кириллом оттертый Могилою суровый товарищ Борецкого, Исаия Копинский. Занимаемое Борецким до смерти игуменство в Михайловском монастыре также было предоставлено партиею строгих православников Копинскому.

Что Могила противодействовал ему в занятии места Борецкого, видно из попытки нескольких михайловских монахов объявить своим игуменом придворного Могилы, Филатия Кезаревича. Волнение в среде избирателей заставило Кезаревича отказаться от своей роли, которая могла сделаться для него небезопасною, так как михайловская братия имела дружеские связи с запорожцами. Могила не смел действовать открыто, и Копинский утвердился на митрополии и архимандрии покамест невозбранно.

В то время король Сигизмунд III был уже дряхл. В Москве носились даже слухи о его смерти и о восшествии на престол Владислава IV. Иезуиты приутихли с своею казуистикой. Протестанты и с ними православные стали надеяться на уничтожение унии, которая опротивела и самим католикам, как это всего яснее видно из письменных упреков Льва Сопиги Иосафату Кунцевичу. Но дело, освященное Римом, было неприкосновенно для католической Польши. Все, что возможно было сделать для успокоения религиозных раздоров, это — вернуться к тому порядку вещей, какой существовал до поездки Терлецкого и Потея в Рим, но вернуться без всякой ломки и суматохи.

Малорусские паны, воспитанные польскою цивилизацией, все были более или менее похожи на князя Василия. Сближение восточной церкви с западною было их общею мыслью. Они подготовлялись всею своею жизнью к тому, чтобы соединить оказавшееся несоединимым. Самые протестанты, под конец жизни Сигизмунда III, начали уступать общему направлению церковно-социальной политики. Их поголовное обращение к папству было только вопросом времени, а королевич Владислав своею веротерпимостью ослаблял в них и последний задор сектантов. Поэтому стоянье Копинского на древних преданиях церкви не находило сочувствия в высшем кругу, тем более, что было поддерживаемо низшими классами, опиралось на казацкую силу и, что было всего возмутительнее для польских государственников, было освящено московским клиентом, заезжим из Турции митрополитом. Напротив Могила был такой человек в глазах южнорусских магнатов, которого нельзя было попрекнуть ни происхождением, ни убожеством, ни искательством у ненавистной для них Москвы.

Могила уже при жизни Борецкого, по словам папистов, «подавал наилучшие надежды» на примирение несогласий между двумя вероисповеданиями, и едва не предупредил витебской трагедии устройством малорусского патриархата. По проекту Смотрицкого, обласканного Могилою, только что вступившим тогда в монашество, православные и униаты должны были собраться на собор и общим советом избрать себе патриарха, которым, судя по смыслу проекта, должен был сделаться не кто другой, как Могила. Партия Копинского воспротивилась этому делу с одной стороны, а Рим взглянул на нее недоверчиво с другой, и малорусский патриархат не состоялся.

Гибель Кунцевича и отступничество Смотрицкого могли послужить Петру Могиле предостережениями и со стороны раздраженной паствы, и со стороны подозрительных её руководителей. Волей и неволей он должен был играть роль строгого последователя преданий русской церкви: только этим и было возможно ему обезоружить опасного ревностью к Божию дому Копинского. Он ждал своего времени, и время его настало в 1632 году, когда скончался Сигизмунд III.

Прежде всего сочиняет он казакам петицию, в которой, наперекор фактам, говорится, будто бы казаки уже более тридцати лет каждый сейм молят и слезно просят об успокоении их древней греческой церкви; потом собирает в свою пользу голоса православных панов, заручается ходатайством протестантов Радивилов и католиков Замойских, получает от новоизбранного короля привилегию на киевскую митрополию, принимает посвящение в митрополита в Львове от ничтожного архиерея, Иеремии Тисаровского, торжественно, в преднесении митрополичьего креста, возвращается в Киев и применяет польское можновладство к соглашению несогласимой паствы своей.

В киевском обществе повторяется процесс образования панской республики. Мы уж и прежде, в качестве православников, то группировались вокруг Острожских и Радивилов, то замыкались в пределах городских общин и цехов, и между тем давление иноверной политики на нашу религиозную совесть было таково, что, достигши теперь, в лице Петра Могилы, церковного самосуда и самоуправления, мы очутились в более странном положении, чем в каком были под властью доуниатских наших архиереев, ознаменовавших себя в истории святокупством и распущенностью жизни.

Потеря наших церковных имуществ, бессилие наших петиций на государственном сейме, наша нищета, наше невежество и политическое разномыслие — заставляли и самых смелых из нас, каковы были составители «Советования о Благочестии», впадать в уныние и безнадежность. Вдруг среди нас появляется человек, обещающий нам возвращение потерянного, приобретение религиозной равноправности, обилие необходимых для просвещения средств и единение умов под авторитетом знатного происхождения, широкого родства с патентами Речи Посполитой, уменья властвовать и высокой по тогдашнему научной образованности. Наши церковные борцы, уповавшие то на казацкую подмогу, то на высокую руку московского царя, видя, что казацкая подмога оказывается разбоем и грабежом, роняющим достоинство православия, а царская высокая рука не решается простереться над ними, по недостатку в малорусском обществе соединения и крепкого стоянья, пошли толпой под щит можновладника митрополита, и оставили убогого подвижника Копинского в положении, напоминающем неопределенность, двусмыслие и риск непризнаваемых правительством гетманов Запорожского войска. Одни из наших попов и монахов заняли под щитом узаконенного митрополита позиции реестровиков, усердствовавших коронному гетману; другие окружали митрополита самовольного в виде каких-то выписчиков, противившихся предержащей власти.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1"

Книги похожие на "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 1"

Отзывы читателей о книге "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1", комментарии и мнения людей о произведении.