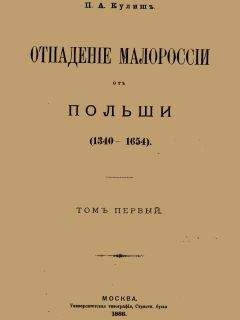

Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 1

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1"

Описание и краткое содержание "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1" читать бесплатно онлайн.

П.А. Кулиш (1819-1897) остается фаворитом «української національної ідеології», многочисленные творцы которой охотно цитируют его ранние произведения, переполненные антирусскими выпадами. Как и другие представители первой волны украинофильства, он начал свою деятельность в 1840-е годы с этнографических и литературных изысков, сделавших его «апостолом нац-вiдродження». В тогдашних произведениях Кулиш, по словам советской энциклопедии, «идеализировал гетманско-казацкую верхушку». Мифологизированная и поэтизированная украинская история начала ХIХ в. произвела на молодого учителя слишком сильное впечатление. Но более глубокое изучение предмета со временем привело его к радикальной смене взглядов. Неоднократно побывав в 1850-1880-е годы в Галиции, Кулиш наглядно убедился в том, что враждебные силы превращают Червонную Русь в оплот украинства-антирусизма. Борьбе с этими разрушительными тенденциями Кулиш посвятил конец своей жизни. Отныне Кулиш не видел ничего прогрессивного в запорожском казачестве, которое воспевал в молодости. Теперь казаки для него – просто бандиты и убийцы. Ни о каком государстве они не мечтали. Их идеалом было выпить и пограбить. Единственной же прогрессивной силой на Украине, покончившей и с татарскими набегами, и с ляшским засильем, вчерашний казакофил признает Российскую империю. В своих монографиях «История воссоединения Руси» (1874-77) и «Отпадение Малороссии от Польши» (1890) Кулиш убедительно показывает разлагающее влияние запорожской вольницы, этих «диких по-восточному представителей охлократии» – на судьбы Отчизны. Кулиш, развернув широкое историческое полотно, представил казачество в таком свете, что оно ни под какие сравнения с европейскими институтами и общественными явлениями не подходит. Ни светская, ни церковная власть, ни общественный почин не причастны к образованию таких колоний, как Запорожье. Всякая попытка приписать им миссию защитников православия против ислама и католичества разбивается об исторические источники. Данные, приведенные П. Кулишом, исключают всякие сомнения на этот счет. Оба Хмельницких, отец и сын, а после них Петр Дорошенко, признавали себя подданными султана турецкого - главы Ислама. С крымскими же татарами, этими «врагами креста Христова», казаки не столько воевали, сколько сотрудничали и вкупе ходили на польские и на московские украины. На Кулиша сердились за такое развенчание, но опорочить его аргументацию и собранный им документальный материал не могли. Нет ничего удивительного, что с такими мыслями даже в независимой Украине Кулиш остается полузапретным автором.

Когда кипучие Игори, Всеволоды, Олеги погибли один за другим вместе с храбрыми дружинами своими, как воины, несостоятельные граждански в борьбе за христиан, — беззащитные пещеры отшельников уцелели над рекой Славутом как бы чудом, и сохранили в новом, разноплеменном обществе нетронутым и нерушимым лучшее, что выработала наша старина. Но волна за волной набегала с запада на русскую развалину, и заносила нашу родную почву сором, жизни чуждой.

Только обычный сбор медовой дани на Печерский монастырь соединял между собой далеко разбросанные остатки былого строения Руси. Только этим чисто экономическим способом узнавала погруженная в невежество масса, где находится среда земли её.

Добродетели пещерных подвижников совершались безмолвно и, по христианскому смирению, скрывались даже от братии; и пороки и преступления покупателей хлебов духовных были между тем на виду у всех мирян, и наполняли города позорными сценами.

Самому непредубежденному историку может казаться иногда, что малорусская церковь не поддерживала местной народности в её упадке; что наше белое духовенство принизилось к самой земле под управлением бесчинствующей иерархии, а наши черноризцы закопались в общежительских интересах своих, и равнодушно предоставили миру вязнуть в глубоких колеях его беспутства.

Но в то время, когда нравственная немочь вельмож, умственные потьмы приходских попов и подстрекаемое протестантами стремленье церковных братств к религиозной гегемонии вели малорусскую народность к самоуничтожению, в то самое время наше монашество, под покровом аскетического отвращения ко всему мирскому, хранило в своей отособленной среде непоколебимых никакими пришлыми учениями представителей русского элемента, и незримо для мира поддерживали нашу древнерусскую народность в новом русском обществе. Между тем как на исторической сцене этого общества появлялись религиозные борцы, руководимые с одной стороны латинцами, с другой — протестантами, с третьей — подавленными Турцией греками, за его сценой едва слышны были голоса людей, не нуждавшихся для своей деятельности ни в покровительстве, ни в милостях таких вельмож, как Василий Острожский и Радивил Перун. Это были именно те люди, которые не доверяли просвещению, приходившему к нам с запада, и в отособленной среде своей разрабатывали науку восточного исповедания веры, науку «истинного благочестия».

Лучшею школою духовного здравомыслия почитали они Афон, где предания и обычаи древнего христианства хранились в строгой неизменности. С этой горы наименованной Святою и, при невежестве греков XVI века, составлявшей единственное убежище восточного просвещения, с этой знаменитой горы не переставали приходить к нам люди, вооруженные глубоким разумением тех пунктов православной веры, которые, по словам «Советования о Благочестии», были облиты кровью. При самых неблагоприятных обстоятельствах, они продолжали дело основателей Печерского монастыря, и, так сказать, поддерживали на маяке огонь, когда весь малорусский край был объят бурей и мраком. Не знаемые ни миром, ни его бытописанием, они тем не менее имели многих последователей своего богомыслия, и в общении с ними хранили целость восточной церкви в нашей земле, наполненной иноверными пришельцами.

В эпоху церковной неурядицы, когда между православными и протестантами происходили конфедерации и съезды, когда между хранителями и отрицателями древних церковных преданий заключались письменные договоры о взаимной обороне от папистов, и когда имена вельможных руководителей православного движения были в устах у каждого гонимого или теснимого за стойкость в древнем русском благочестии, — существовало в Малороссии целое общество людей, которые на папские конфедерации и съезды смотрели, как на дела еретические; для которых искать у протестантов обороны от папистов значило спасаться от одного нечистого духа посредством другого, и которые мнимых протекторов православия давно уже считали людьми оеретиченными.

Во главе этого общества стояли тихие, молчаливые иноки, которых Афон живым примером своих подвижников воспитывал помимо науки, созерцавшей христианство сквозь медиум образованности языческой. Иноки эти выделялись из того же шляхетного класса, который волею и неволею поддерживал у нас польское можновладство, но отличались от своих собратий тем, что не шли в панские осадчие, не делались вельможескими креатурами в качестве искателей дигнитарского хлеба, не «доматорствовали», в духовном бездействии, на родовых участках земли, отдав себя под щит одного или другого пана, и даже не вдавались в военное ремесло, которое в те времена было самым почетным, по его крайней необходимости, самым свободным, по невозможности его регулировать, и самым грубым, по отчуждению от сфер семейной и общественной деятельности. Они удалялись в монастырь — или потому, что сознавали свою неспособность к практической предприимчивости, или потому, что, будучи одарены характерами крутыми, отрицали все, что не было согласно с преданиями русской церкви и старины. Невежество в утонченности общественного быта, а вместе с тем и в области академической науки, было естественным их достоянием. Борьба с нуждой и горем, которого было много и внутри монастырских стен, не всегда развивала лучшие стороны их природы. Но они стояли к чернорабочей массе ближе тех, что ею правили. Они внушали ей доверие своей неприкосновенностью к выгодам правления.

Они знали простой народ во всех его слоях, и умели покорять дикий дух украинского ремесленника и украинского хлебороба кротким внушениям веры.

Была у этих проповедников публика и за чертой чернорабочей массы. Их слушались во многом, если не во всем, «славетные мещане», которые соответствовали нынешним почетным гражданам, а с ними и богатые купцы. Их влияние простиралось и на те шляхетские дома, которые, оставались вне широкого круга власти магнатов. Об одном из таких домов дает нам понятие «Боркулабовская хроника», изображающая зажиточную и даже знатную захолустную шляхту в тесной связи с просвещенным домашними средствами приходским духовенством и в то же время с монахами, которые являются среди мирян в качестве энергических исправителей общественной нравственности.

Но сами они, эти крутые, неуживчивые характеры, эти суровые противники всего иноверного, иноплеменного, иноземного, все-таки сознавали невозможность выдержать, в своих иноческих общежитиях, разъедающее действие польско-немецкого новаторства и, спасаясь от его «сатанинского обаяния», удалялись даже из Печерского монастыря на Афон, «яко в духовную школу». Там проживали они по многу лет, утверждаясь в незыблемости православия, и делались наконец образцами христианского здравомыслия. Об них-то, об этих строгих аскетах, по близким и далеким обителям, шла усладительная для добрых иноков молва, как о «преподобных мужах Россах, житием и богословием цветущих». Их словесные и письменные наставления действовали тем шире, чем больше был сосредоточен в богомыслии пламенный дух их. Они являлись достойными подражателями тех малосведущих в академической науке искателях Божия царства и Божией правды, которых здоровый ум, в полном согласии с непорочною совестью, восторжествовал над «премудрыми и разумными» греко-римского мира.

Один из таких преподобных мужей Россов, упомянутый в «Советовании о Благочестии», Иоанн Вишенский, должен был иметь особенно сильное влияние на соотечественников, судя по самородному красноречию его посланий, приносимых в малорусские монастыри питомцами афонской школы, а равно и потому, что эти послания сохранились в рукописях до нашего времени, не смотря на превратности человеческих мнений и судеб. Появиться им в тогдашней печатной полемике, заправляемой протестантами, было невозможно, так как Иоанн Вишенский, со всею резкостью врожденного ему сарказма и грозой духовного обличения, восстал против сближения с образованными по иноземному панами, которое привело в нашу южную Русь латинскую, и вслед за нею и протестантскую проповедь. Для придания большей цены ходившей по рукам рукописи, одно из афонских посланий было даже адресовано (вероятно, переписчиком) к начальнику православия, князю Острожскому. Но попасть под типографский станок его двора могло оно всего менее, потому что именно в этом послании говорится, что «ныне русские князья все оеретичились между ляхами, и отступили от христианства, от истинной веры».

Не входя здесь в обзор вдохновенных воззваний афонского аскета, скажем, что его изображение мирской и монашеской жизни объясняет нам больше, нежели все другие документы, каким образом невежественная русская партия, примкнувшая к монастырям, устояла в своих православных воззрениях против просвещенной западною наукой партии, которая опиралась на православных Острожских и протестантов Радивилов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1"

Книги похожие на "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 1"

Отзывы читателей о книге "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1", комментарии и мнения людей о произведении.