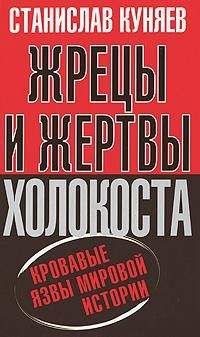

Станислав Куняев - Мои печальные победы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Мои печальные победы"

Описание и краткое содержание "Мои печальные победы" читать бесплатно онлайн.

«Мои печальные победы» – новая книга Станислава Куняева, естественно продолжающая его уже ставший знаменитым трехтомник воспоминаний и размышлений «Поэзия. Судьба. Россия».

В новой книге несколько основных глав («Крупнозернистая жизнь», «Двадцать лет они пускали нам кровь», «Ритуальные игры», «Сам себе веревку намыливает») – это страстная, но исторически аргументированная защита героической и аскетической Советской эпохи от лжи и клеветы, извергнутой на нее из-под перьев известных еврейских борзописцев А. Борщаговского, М.Дейча, С.Резника. Более сложный и глубокий подход к этой теме содержится в одной из важнейших глав книги «Лейтенанты и маркитанты», в центре которой поэт Д.Самойлов и его современники по учебе в Институте Философии, Литературы, Истории…

Однако автору пришлось защищать нашу великую историю, и заодно, честное имя своего друга, выдающегося русского мыслителя Вадима Валериановича Кожинова (а также и свою честь) не только от русофобов и диссидентов, но и от глумливых измышлений соратников по патриотическому лагерю: Ильи Глазунова, Владимира Бушина, Татьяны Глушковой, Валентина Сорокина… Отношениям с каждым из них посвящены отдельные главы книги.

В книге также присутствуют размышления автора о творчестве Георгия Свиридова, о разговорах с ним, воспоминания о встрече с Андреем Тарковским, и речь о русофобии произнесенная Станиславом Куняевым на Всемирном Русском Народном Соборе…

Завершается книга главой «Пушкин – наш современник», в которой дерзко, но убедительно доказана связь пушкинского журнала «Современник» – с самым популярным журналом сегодняшней эпохи «Наш современник», которым вот уже 17 лет руководит Станислав Куняев.

«Тогдашнее наше мировоззрение оказалось во многом слабым, ложным и постепенно распалось»; «Я поздно созрел для войны», – честно напишет о себе Самойлов. А об ифлийце Михаиле Львовском говорит еще круче: «А он не созрел никогда». Михаил Львовский был автором многих военных песен. Писать восторженные оды грядущим боям оказалось легче, нежели принять общенародную судьбу, как свою. Эту судьбу сумели без лишних слов возложить на юношеские плечи призывники из простонародья, в основном из крестьянства, а не ифлийцы, которые по какому-то естественному отбору становились военными журналистами (Л. Безыменский), военными юристами (Б. Слуцкий), агитаторами (Л. Копелев), комсоргами при штабе фронта (Д. Самойлов) и т. д. Именно о таких, как они, Александр Твардовский в письме к Л. Разгону писал: «Терпеть не могу, когда литераторы и журналисты, прошедшие войну в этом качестве, говорят: «Я воевал» – и т.п».

* * *

В далеком 1987 году я опубликовал в журнале «Молодая гвардия» статью о поэтах, вошедших в литературу перед войной и в первые годы войны, где, отдавая дань их талантливости, их гражданскому и человеческому мужеству («отряд высокоодаренной поэтической молодежи», «бескомпромиссный талант», «абсолютная искренность поколения», «романтическое бесстрашие», «жертвенность» – характеристики из моей статьи), тем не менее, спорил с принципами романтизации войны, оспаривал книжные романтические схемы «земшарной республики Советов», абстрактно понятого интернационализма, ярче всего, пожалуй, выраженного в формуле М. Кульчицкого: «Только советская нация будет и только советской расы люди». Цитируя строки, воспевающие ход мировой революции:

Но мы еще дойдем до Ганга,

но мы еще умрем в боях,

чтоб от Японии до Англии

сияла Родина моя

Я – романтик разнаипоследнейших атак…

Выхожу двадцатидвухлетний

и совсем некрасивый собой,

в свой решительный и последний

и предсказанный песней бой.

Песня – это «Интернационал», сущность которого выдохлась с первого же дня Великой Отечественной. Я доказывал, что именно такие агрессивно-романтические формулировки, унаследованные «ифлийцами» от поэтических учителей старшего поколения, помешали им понять характер начавшейся войны как Отечественной, «народной», «священной».

Выросшая на стихах крупнейших поэтов-романтиков революционного поколения – Маяковского, Антокольского, Багрицкого, Светлова, Сельвинского, – довоенная ифлийская молодежь жаждала продолжения мировой революции…

После моей молодогвардейской статьи по ней сразу же был выдан «артиллерийский залп». Меня заклеймили О. Кучкина в «Комсомольской правде», Е. Евтушенко в «Советской культуре», А. Турков в «Юности», Ю. Друнина и Л. Лазарев-Шиндель в «Знамени». Следом подали свои голоса «Книжное обозрение», «Огонек», «Литературная Россия».

Каковы же были главные аргументы моих критиков? Прежде всего, в ход шло простое житейское правило, действующее на читателя: люди погибли на войне, и потому их творчество не подлежит обсуждению. «Если он способен поднять руку на павших» (Л. Лазарев), «клевета на честных писателей, павших на Великой Отечественной войне и не имеющих возможности защититься» («Книжное обозрение»). Но житейская мудрость – «о мертвых или хорошо, или ничего» годится только на гражданских панихидах, тем более, что я не говорил ничего плохого о личностях, а не соглашался лишь с идеями. Идеи переживают людей, и, когда изнашиваются, время сбрасывает их. Такое всегда происходит в истории культуры. Вспомним, какие споры бушевали, да и еще бушуют вокруг имен Достоевского, Маяковского, Есенина…

Я писал о том, что в стихах Кульчицкого «Не до ордена – была бы родина с ежедневными Бородино» меня коробит слово «ежедневными», как-то не укладывалась в моем уме эта лихость: ну, представьте себе желание видеть ежедневное взятие Берлина или ежедневную Курскую дугу? В ответ Л. Лазарев гневно упрекал меня: «Для того, чтобы как-то объединить очень разных поэтов (иные из них и знакомы не были друг с другом), о которых он ведет речь, создать видимость группы, кружка или чего-то вроде масонской ложи, Куняев именует их «ифлийцами», все время говорит об «ифлийском братстве», «ифлийской молодежи», «ифлийцах старшего поколения», даже об «ифлийстве» как о некоем идейно-художественном направлении»… Критик правильно понял мою мысль.

Но вот что писала о духовно-мировоззренческом единстве ифлийцев сама бывшая ифлийка Елена Ржевская, вдова Павла Когана, в статье «Старинная удача», опубликованной в «Новом мире», № 11 за 1988 год.

«Что такое ИФЛИ? Произнесенная вслух одна лишь аббревиатура сигналит, что-то излучает. Незнакомые до того люди, обнаружив, что они оттуда, из ИФЛИ, немедленно сближаются. Может, оттого, что там прошла юность? Так, но не только. А может, ИФЛИ вообще иллюзия, хотя и устойчивая. Но тогда такая, о которой умный английский писатель сказал: иллюзия – один из самых важных фактов бытия.

Мне кажется, ИФЛИ – это код, пока не поддавшийся раскодированию. ИФЛИ был новью, чьим-то неразгаданным замыслом, намерением, на краткий миг замерещившейся возможностью, коротким просветом в череде тех жестоких лет. И еще: ИФЛИ – это дух времени, само протекание которого было историей».

По-моему, характеристика Е. Ржевской сути ифлийства была куда ближе к понятию масонской ложи, нежели мое истолкование.

За истекшие 20 лет сущность ИФЛИ настолько раскодирована и разгадана, что все тайное, на что намекала Ржевская «посвященным», давно уже стало явным.

Из воспоминаний Д. Самойлова 80-х годов:

«ИФЛИ был задуман, как Красный лицей, чтобы его выпускники со временем пополнили высшие кадры идеологических ведомств, искусства, культуры и просвещения. Это осуществилось только отчасти. Помешала война, на которую пошло много ифлийцев, а также старомодный (сложившийся в 20-е годы. – Ст. К.) подбор студентов, где почти не учитывался национальный признак…»

Туманно выразился Д. Самойлов. С одной стороны национальный признак не учитывался, в том смысле, что об этом не принято было говорить. С другой стороны, он на деле присутствовал, поскольку добрая половина ифлийцев были еврейского происхождения. Об этом Самойлов, с присущей ему толерантностью, даже в дневниках не стал говорить открытым текстом, а написал так: «Компанию сейчас кое-кто называет «ифлийцами» (думаю, что он имел в виду меня. – Ст. К.), вкладывая в это понятие оттенок социальной и даже национальной неприязни».

А вот уже совершенно открыто, безо всяких намеков, пишет об ИФЛИ в сентябрьском номере журнала «Знамя» за 2006 г. закадычный друг Давида Самойлова Борис Грибанов (1920 – 2005):

«Об ИФЛИ написано и рассказано многое. Этому способствовало то обстоятельство, что когда началась Великая Отечественная война, институт был ликвидирован, слит с Московским университетом. Уход в небытие такого известного и престижного института, каким был ИФЛИ, породил немало легенд.

Кое-кто даже сравнивал ИФЛИ с Царскосельским Лицеем. Впрочем, возможно, что такая параллель мелькала в мозгах тех немногих образованных людей, стоявших у власти, которым была поручена организация этого института. Это были единицы в толпе малограмотных вождей, у которых за плечами было в лучшем случае два-три класса церковно-приходского училища…»

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что ИФЛИ, созданный в сентябре 1934 года, строился не по воле «малограмотного вождя» (Сталина. – Ст. К.). Но по чьей? Может быть, по чертежам «образованных» профессиональных революционеров – Зиновьева, Каменева, Бухарина? Или по разработкам деятелей Коминтерна Карла Радека, Бела Куна, Иосифа Пятницкого-Тарсиса?

Как бы то ни было, с первых же лет институт стал необычайно популярным. Из воспоминаний Бориса Грибанова:

«Место для института нашли не в центре, а за городом, за Сокольниками, был отобран первоклассный профессорско-преподавательский состав – из числа тех, кто не был расстрелян в годы Гражданской войны и не уехал в эмиграцию […] (о любимом профессоре ифлийцев Л. Пинском Самойлов пишет в своих воспоминаниях так: «В старину он стал бы знаменитым раввином, где-нибудь на хасидской Украине». – Ст. К.). Была в ИФЛИ еще одна отличительная черта – обилие среди студентов детей высокопоставленных партийных руководителей: институт был элитный, и в него поступали сыновья и дочери наркомов, деятелей Коминтерна, комкоров».

А дальше Грибанов говорит вроде бы странные вещи – институт, созданный для воспитания государственной элиты, правящего сословия вдруг начинает уничтожаться самой властью: «Расплата не заставила себе долго ждать. Родители исчезали в черной дыре Лубянки, а детям оставалась постыдная участь: подниматься на трибуну 15-й аудитории ИФЛИ, где проходили главные лекции и комсомольские собрания, и отрекаться от своих отцов и матерей».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мои печальные победы"

Книги похожие на "Мои печальные победы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Куняев - Мои печальные победы"

Отзывы читателей о книге "Мои печальные победы", комментарии и мнения людей о произведении.