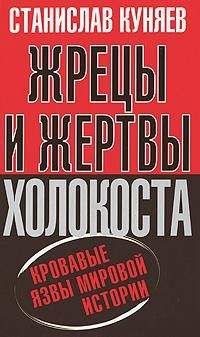

Станислав Куняев - Мои печальные победы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Мои печальные победы"

Описание и краткое содержание "Мои печальные победы" читать бесплатно онлайн.

«Мои печальные победы» – новая книга Станислава Куняева, естественно продолжающая его уже ставший знаменитым трехтомник воспоминаний и размышлений «Поэзия. Судьба. Россия».

В новой книге несколько основных глав («Крупнозернистая жизнь», «Двадцать лет они пускали нам кровь», «Ритуальные игры», «Сам себе веревку намыливает») – это страстная, но исторически аргументированная защита героической и аскетической Советской эпохи от лжи и клеветы, извергнутой на нее из-под перьев известных еврейских борзописцев А. Борщаговского, М.Дейча, С.Резника. Более сложный и глубокий подход к этой теме содержится в одной из важнейших глав книги «Лейтенанты и маркитанты», в центре которой поэт Д.Самойлов и его современники по учебе в Институте Философии, Литературы, Истории…

Однако автору пришлось защищать нашу великую историю, и заодно, честное имя своего друга, выдающегося русского мыслителя Вадима Валериановича Кожинова (а также и свою честь) не только от русофобов и диссидентов, но и от глумливых измышлений соратников по патриотическому лагерю: Ильи Глазунова, Владимира Бушина, Татьяны Глушковой, Валентина Сорокина… Отношениям с каждым из них посвящены отдельные главы книги.

В книге также присутствуют размышления автора о творчестве Георгия Свиридова, о разговорах с ним, воспоминания о встрече с Андреем Тарковским, и речь о русофобии произнесенная Станиславом Куняевым на Всемирном Русском Народном Соборе…

Завершается книга главой «Пушкин – наш современник», в которой дерзко, но убедительно доказана связь пушкинского журнала «Современник» – с самым популярным журналом сегодняшней эпохи «Наш современник», которым вот уже 17 лет руководит Станислав Куняев.

Утром она убирала шкатулку в свою комнату. Однажды Роза, которой уже было около шести лет, открыла шкатулку, и я увидела в ней очень много золотых монет, цепочек, браслетов и колец. Откуда все это у них было – я не знаю. В Калуге этой шкатулки не было. И все же кто-то знал, что они живут богато. Однажды ночью к нам забрались жулики, украли из буфета все столовое серебро, что-то украли из комнаты Якова Захаровича. Вот тогда я поняла, под какой угрозой находилась моя жизнь. Ведь если бы жулики проникли в нашу комнату, то, конечно бы, могли найти шкатулку с золотом, которая находилась в моей кровати. После ограбления Евгения Александровна меня, девчонку, не знавшую дороги в Москву, послала на станцию Перловка, откуда я дала по ее записке телеграмму Якову Захаровичу в Москву. Но никаких украденных вещей они не нашли, а в сентябре месяце собрались уезжать в Германию и начали уговаривать меня поехать с ними, обещая меня учить и сделать членом своей семьи. Я разревелась – соскучилась по Калуге, по своим домашним и отказалась ехать в Германию. Тогда Яков Захарович велел жене меня собрать, дал мне какое-то платье Евгении Александровны, несколько пар чулок, резиновый мяч – вот и все, и меня отвезли на Киевский вокзал, откуда я добралась до Калуги.

В 1928 году Кусержицкие вновь приехали в Калугу и сняли первый этаж из шести комнат на Смоленской улице.

Я уже была студенткой Института физкультуры. Они пришли к нам и опять начали уговаривать мою мать, чтобы мне ехать в Германию. Мать, конечно, отказала им, сказав, что я уже большая и учусь в институте, получаю стипендию и сама зарабатываю во время каникул деньги. Евгения Александровна стала мне рассказывать, как хорошо они живут в Германии, что Яков Захарович имеет собственную фабрику, но я была уже комсомолкой, и меня совершенно не интересовали ихние собственные фабрики в Германии. Прожив около одного года в Калуге, когда нэп пошел на убыль, Кусержицкие уехали в Германию, и я о них уже ничего не слышала. А вот откуда у них было столько золота в шкатулке – черт их знает. Видимо, оно осталось у них с дореволюционных времен, их совершенно не коснулись голод и разруха, которые испытывали в эти годы рабочие и интеллигенция России. И понятно, почему они сразу же после прекращения нэпа уехали в Германию. Те люди, которые приезжали к ним в Мытищи на дачу, по-моему, тоже были богаты. Они были хорошо одеты, с кольцами на руках, с золотыми цепочками и часами на жилетах. Помню, как однажды эти господа приехали даже на автомобиле. К сожалению, я не понимала, на каком языке они разговаривали, так как я кроме русского языка никакого другого не знала».

* * *

Однако «ифлийство» не было ни партией, ни масонской ложей. Оно было кастой. Когда Сталин узнал, что осенью 1941 года в «запасной столице» СССР – Куйбышеве для эвакуированных школьников из семей столичного бомонда организуются такие же особые школы, как в Москве, он в сердцах произнес: «Каста проклятая!».

А между прочим, до 1937 года и даже после него «каста проклятая» надеялась, что власть рано или поздно естественно и автоматически перейдет к ней. Особые школы, особый «красный» лицей, – все, казалось, было «на мази», но закончилось, по словам Елены Ржевской, «неосуществившейся иллюзией».

Эти потенциальные управители государства во второй половине 30-х годов проглядели плавный поворот истории. Сталинская верхушка без громких деклараций отказалась от курса на мировую революцию, вполне резонно сообразив, что вместо «красной» Европы, во многом сочувствовавшей нам в 20-е годы, она, эта Европа, постепенно превращается в коричневый материк и готовится к «дранг нах Остен». А потому ставка на коминтерновскую часть советского истеблишмента бесполезна и даже опасна, учитывая, что она, эта часть, тайно молится на Троцкого. Отсюда следовало, что и дети «пламенных интернационалистов», сгрудившихся в ИФЛИ, лишены политического будущего. Когда политические процессы 1936 – 1937 года вызревали в чреве истории, Сталин в это время уже запустил механизм по созданию новой государственной элиты из простонародья и сделал ставку на людей дела – Жукова, Чкалова, Шолохова, Стаханова, Косыгина, Байбакова, Судоплатова и им подобных. Надежды ифлийцев на то, что они скоро получат рычаги управления идеологией в свои руки, рухнули. А надежды эти были, ими питались даже такие «неполитизированные» люди, как Давид Самойлов:

«Чего мы хотели? Хотели стать следующим поколением советской поэзии, очередным отрядом политической поэзии, призванным сменить неудавшееся, на наш взгляд, предыдущее поколение».

Далее Дезик перечисляет «неудачников» – Твардовского, Исаковского, Симонова, Смелякова, Павла Васильева. О Мартынове, Прокофьеве, Тихонове и даже Заболоцком – он не вспоминает. Ифлийцы не любили советских поэтов с русской национальной прививкой: «Все они для нас были одним миром мазаны, – продолжает Самойлов свои воспоминания. – Их мы собирались вытолкнуть из литературы. Мы мечтали о поэзии политической, злободневной, но не приспособленческой.

Нам казалось, что государство ищет талантов, чтобы призвать, пожать руки и доверить. Мол, действуйте, пишите правду, громите врагов, защищайте нас. Те не годятся. Но теперь есть вы. Входите, ребята, располагайтесь в литературе. Вот как мы представляли себе схему ближайшего будущего и тщательно готовили себя к высокой службе государственных поэтов. Разочароваться не успели. С этими идеями ушли на войну»… «В наибольшей готовности находился Слуцкий. И долго еще находился. Уже после войны сказал мне:

– Я хочу писать для умных секретарей обкомов».

Конечно, эта программа уже была иной, нежели когановская – «Но мы еще дойдем до Ганга». Но тот же Слуцкий, написавший в 50-е годах: «готовились в пророки товарищи мои», вольно или невольно задним числом согрешил против исторической истины: «товарищи» готовились не к тому, чтобы пророчествовать, а чтобы управлять и властвовать. Они, в сущности, жили теми же чувствами, что и предшествующее поколение, о котором Аделина Адалис в 1934 году с восторгом писала: «Мы чувствовали себя сильными, ловкими, красивыми. Был ли это так называемый мелкобуржуазный индивидуализм, актерская жизнь воображения, «интеллектуальное пиршество» фармацевтов и маклеров? Нет, не был. Наши мечты сбылись. Мы действительно стали «управителями», «победителями», «владельцами» шестой части земли»[8].

Одним словом, самые «продвинутые» ифлийцы готовы были строить социализм в отдельно взятой стране, но с условием, чтобы этот социализм был только для них. Идея «дойти до Ганга» зашла в тупик, куда ее совершенно сознательно направил опытный стрелочник. А если кто-то из ифлийцев, к примеру, Кульчицкий еще приветствовал присоединение к СССР Прибалтики («Ведь на карте, оставленной Сталиным, на еще разноцветной карте за Таллином пресс-папье покачивается, как танк»), то выглядела подобная картина историческим абсурдом. Место Троцкого в стихах Кульчицкого занял… Сталин: «Так встанут над обломками Европы прямые, точно Сталина доклад, конструкции, прозрачные, как строфы, из неба, стали, мысли и стекла». Вот какими иллюзиями жили ифлийцы! Если не до Ганга, то хоть до Таллина дошли. Однако, когда самые умные из них поняли, что произошло, что Таллин – это не факт «мировой революции», то Сталину за подмену коминтерновской идеи идеей патриотической они отомстили задним числом всеми средствами, которые остались у побежденных.

* * *

Конечно, у вождя, как и у всех смертных, были слабые места. Какие? Об этом даже Иисус Христос сказал: «Враги человеку близкие его». Но понимать это надо в том смысле, что самые близкие человеку люди настолько отягощают человека своим кровным родством, что не дают ему осуществлять его высшее личное призвание в жизни.

Сталин, как человек, изучавший в духовной семинарии и Новый и Ветхий Заветы, знал эту истину. Но что он мог поделать, этот владыка полумира, если ни жена, ни дети не понимали его? Светлана Сталина, учившаяся в Московском Университете, где я не раз встречал ее в коридорах филфака, всем своим складом натуры, привычками и образом жизни была близка «ифлийству». К тому же в начале войны ИФЛИ объединили с Университетом, ифлийские нравы обрели новую территорию и новых неофитов. Наверное, и роман 16-летней принцессы с сорокалетним режиссером Каплером завязался на этом фоне. Уязвленный отец после ссылки Каплера в Воркуту прилагал немало усилий, чтобы устроить семейную жизнь дочери, выдал ее за сына Жданова, но она уже была поражена «вирусом порчи» и тянулась к светской жизни в «ифлийском» кругу. Там однажды она ненадолго нашла себе мужа – соплеменника Каплера по фамилии Мороз, сына начальника одного из лагерей ГУЛАГа, но вскоре разошлась с ним. Дальше события развивались по законам детективного жанра…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мои печальные победы"

Книги похожие на "Мои печальные победы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Куняев - Мои печальные победы"

Отзывы читателей о книге "Мои печальные победы", комментарии и мнения людей о произведении.