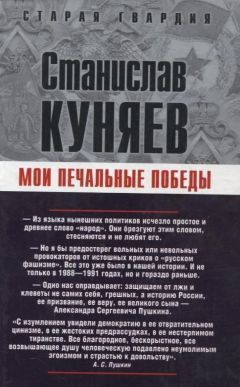

Станислав Куняев - Мои печальные победы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Мои печальные победы"

Описание и краткое содержание "Мои печальные победы" читать бесплатно онлайн.

«Мои печальные победы» – новая книга Станислава Куняева, естественно продолжающая его уже ставший знаменитым трехтомник воспоминаний и размышлений «Поэзия. Судьба. Россия».

В новой книге несколько основных глав («Крупнозернистая жизнь», «Двадцать лет они пускали нам кровь», «Ритуальные игры», «Сам себе веревку намыливает») – это страстная, но исторически аргументированная защита героической и аскетической Советской эпохи от лжи и клеветы, извергнутой на нее из-под перьев известных еврейских борзописцев А. Борщаговского, М.Дейча, С.Резника. Более сложный и глубокий подход к этой теме содержится в одной из важнейших глав книги «Лейтенанты и маркитанты», в центре которой поэт Д.Самойлов и его современники по учебе в Институте Философии, Литературы, Истории…

Однако автору пришлось защищать нашу великую историю, и заодно, честное имя своего друга, выдающегося русского мыслителя Вадима Валериановича Кожинова (а также и свою честь) не только от русофобов и диссидентов, но и от глумливых измышлений соратников по патриотическому лагерю: Ильи Глазунова, Владимира Бушина, Татьяны Глушковой, Валентина Сорокина… Отношениям с каждым из них посвящены отдельные главы книги.

В книге также присутствуют размышления автора о творчестве Георгия Свиридова, о разговорах с ним, воспоминания о встрече с Андреем Тарковским, и речь о русофобии произнесенная Станиславом Куняевым на Всемирном Русском Народном Соборе…

Завершается книга главой «Пушкин – наш современник», в которой дерзко, но убедительно доказана связь пушкинского журнала «Современник» – с самым популярным журналом сегодняшней эпохи «Наш современник», которым вот уже 17 лет руководит Станислав Куняев.

По прошествии нескольких лет наши отношения с Дезиком изжили себя, истрепались, но поскольку он не мог пребывать в одиночестве, то окружил себя свитой молодых учеников – Сережа Поликарпов, Вадим Ковда, Алена Басилова, Олег Хлебников, да разве всех упомнишь! Он с наслаждением витийствовал в их кругу, читал стихи на «bis», чаще других – «Пестель, поэт и Анна» или «Не верь ученикам, они испортят дело», непрерывно хохмил, острил и дотягивал время до закрытия ресторана, когда его, маленького, обмякшего, красноносого, свита выводила на улицу, сажала в такси, и кто-нибудь из особенно преданных учеников отвозил его, но уже не на площадь Борьбы, а на Красноармейскую улицу или в его последнюю московскую квартиру – в Безбожный переулок.

Борис Слуцкий, как правило, проходил мимо этого шумного поэтического улья не задерживаясь. Его раздражало легкомыслие Дезика, он фыркал в усы и не подсаживался к застолью, несмотря на театральные жесты и призывы старинного друга.

Чаще других мэтром номер два в этом кругу появлялся Юра Левитанский, который после двух-трех рюмок по просьбе Дезика и всей прилипшей к нему молодежи, к их восторгу, читал свои знаменитые пародии. С особенным вдохновением вот эту:

А это кто же? – Слуцкий Боба,

А это кто? – Самойлов Дезик,

И рыжие мы с Бобой оба,

И свой у каждого обрезик.

Дальше – не помню, помню только восторги самойловского семинара и усатого Левитанского, который раскланивался и благодарил слушателей, как дама – сочинительница романов из чеховского рассказа «Ионыч».

* * *

«Сороковые, роковые» – благодаря именно этой буквальной цитате из Блока, до блеска замусоленной апологетами самойловского творчества, Дезик в истории советской поэзии, во всех учебниках и антологиях аттестуется, как один из главных поэтов Великой Отечественной. Однако и в его военной судьбе есть немало странностей.

Ближайший друг Дезика из довоенной юности Борис Грибанов, вспоминая о своих ифлийских[4] друзьях, писал: «Среди них был и пулеметчик, фронтовой разведчик Давид Кауфман. Как подшутил один из его друзей в те годы, когда шла оголтелая борьба за мир: вы главное берегите Дезика, а то он однажды вышел из дома и дошагал до Берлина»…

«До Берлина», конечно, Дезик «не дошагал» и вообще его «военные дороги» были совсем не такими прямыми и героическими, какими их изобразил журналист Грибанов.

16 октября 1941 года в роковой, в самый панический и позорный день бегства населения Москвы от наступающей на город немецкой армады, когда все московские обыватели были уверены, что город вот-вот падет, 22-летний студент, вполне здоровый молодой человек Давид Кауфман уплывает по Москве-реке пароходом на восток, в глубокий тыл. Из книги Д. Самойлова «Перебирая наши даты»:

«Пришла Л. и сказала, что есть билеты на пароход, отплывающий из Южного московского порта в Горький. Решили ехать. Необходимые вещи были уже связаны в большие тюки. Прогулочный пароход, куда нам удалось втиснуться, долго стоял у причала, и, наконец, отвалил. В небольшом салоне разместились все мы: мои родители и тетка, Л. с офицером и мачехой и, наконец, В. с теткой и другом детства Женей…»

…Я помню нашу эвакуацию из Ленинграда в августе 1941 года, помню в 1944 году обратный путь со станции Шарья на запад. Залезть в вагон с вещами было невозможно. А с детьми и подавно. Хорошо, что помогли офицеры, увидевшие женщину с двумя детьми на перроне. Избежать в то время мобилизации было непросто. Моя мать в 1941 – 1942 гг. работала врачом в призывных комиссиях при военкоматах – в первый месяц войны под Кингисеппом в Эстонии, а после эвакуации, в Костромском селе Пыщуг. Меня ей не с кем было оставить, и я порой сутками был при ней и ночевал на диванах, обтянутых коричневым дерматином рядом с призывниками, спавшими вповалку на полу на призывных пунктах. До сих пор помню, что всем более или менее здоровым молодым мужикам на этих медосмотрах ставился только один диагноз: «Годен»… Как за несколько первых тяжелейших месяцев войны Дезика не призвали в армию – можно только удивляться.

Да и погрузиться на «прогулочный пароход» для громадной семьи с вещами, «заранее связанными» в дни всеобщей паники, тоже было делом чрезвычайным и сказочным. Мы с беременной на шестом месяце матерью бежали из-под Кингисеппа в Ленинград, когда услышали, что немцы уже в двадцати километрах, бросив все имущество, «в чем мать родила». Точно так же уезжали в эвакуацию из Ленинграда с одним чемоданчиком – больше в последний эшелон, битком набитый детьми и женщинами, брать не разрешалось. И пропустили нас в этот последний эшелон только потому, что мать была «в положении». Но вернусь к Самойлову.

По пути в сторону от фронта впечатлительное нэповское дитя, видимо, насмотревшись на ужасы эвакуации, заболевает нервной горячкой настолько серьезно, что остается на лечение в Куйбышеве и догоняет после выздоровления отца с матерью и остальных родственников даже не в Ташкенте, а еще дальше от фронта – в Самарканде[5]. И это в то время, когда все его ровесники или уже были на передовой или тряслись в воинских эшелонах, громыхающих на фронт.

Из воспоминаний Давида Самойлова: «Мы прибыли в Куйбышев, и там я свалился в болезни, которую в прошлом веке называли «нервной горячкой»; «недели через две, едва оправившись, принял решение следовать дальше – в Самарканд». «В Ташкенте неожиданно встретил Исаака Крамова…»

Вот где встречаются молодые 22-летние «ифлийцы», мечтавшие в стихах «умереть в бою» и «дойти до Ганга» – в глубине советской Азии. Поневоле, читая это, вспомнишь стихи Константина Симонова:

Хоть шоры на память наденьте!

А все же поделишь порой

Друзей – на залегших в Ташкенте

И в снежных полях под Москвой.

О своем тыловом периоде жизни Самойлов пишет в воспоминаниях так: «Полгода в Самарканде оказались для меня большим везением», «вся моя жизнь сплошное везение». В Самарканде он поступил в пединститут, быстро нашел близких по духу людей, из которых и в этой глубочайшей эвакуации образовалась дружеская компашка – художник Тышлер, еврейский поэт Моргентай, литераторша Надежда Павлович… Но уйти от войны полностью не удалось – военкомат все-таки обязал студентов пединститута поступить в офицерское училище и, недоучившись в нем, Дезик через полтора года после начала войны, осенью 1942-го наконец-то попал в действующую армию под Тихвин. Как он сам пишет: «Самые напряженные месяцы войны я провел на «тихом» фронте в болотной обороне». В этой «болотной обороне» в марте 1943 года он и получил легкое ранение в руку, после которого попал в Красноуральский госпиталь, а, выздоровев, обретается в Горьком, служит писарем в Красных Казармах, выпускает стенгазету, сочиняет стенгазетные стихи, фельетоны и передовицы под псевдонимом Семен Шило. Стряпает стихотворные конферансы для праздников в Доме Красной армии, встречается то с друзьями, то с родственниками, даже к своим эвакуированным однокашникам ифлийцам приезжает повидаться в Свердловск. Все это изображено им самим в воспоминаниях, и об этом периоде его жизни Солженицын с иронией написал в «Новом мире», что Самойлов был «отправлен на северо-западный фронт рядовым, там ранен в первом же пехотном бою, за госпиталем – полоса тыла, писарь и сотрудник гарнизонной газеты, в начале 1944-го по фиктивному «вызову» от своего одноклассника, «сына Безыменского (тоже эстафета литературных поколений), и вмешательством Эренбурга был направлен в разведотдел 1-го Белорусского фронта, где стал комиссаром и делопроизводителем разведроты («носил кожаную куртку» – тоже традиционный штрих)».

Таким образом, этот «везунчик» дожил до нового, 1944 года, потом навестил Москву, встретился с родителями, благополучно вернувшимися из эвакуации в свою роскошную квартиру, и предался в их доме гастрономическим утехам, как в баснословные времена нэпа – («и уже мне несет довоенные блинчики и наливочку, и еще что-то жарят, пекут… бесконечные расспросы, я солдат-фронтовик со шрамом на левом предплечье»).

Вскоре Самойлов встречается с Семеном Гудзенко, который ведет его к самому Эренбургу в гостиницу «Москва», где они пьют коньяк, закусывают трюфелями и где одновременно решается дальнейшая фронтовая судьба «везунчика» Дезика Самойлова.

На встрече с всемогущим Эренбургом следует остановиться особо, поскольку она проясняет мысль Грибанова о том, как Дезик «вышел из дома и дошагал до Берлина». Проницательный и расчетливый Эренбург спрашивает своего юного соплеменника, сознавая, что вечно такое волонтерство длиться не может – и на передний край загреметь недолго:

«Ну что ж. Ведь вы туда проситесь, а не обратно, но куда именно вы хотели бы поехать?» (прямо как во время студенческого распределения. – Ст. К.).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мои печальные победы"

Книги похожие на "Мои печальные победы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Куняев - Мои печальные победы"

Отзывы читателей о книге "Мои печальные победы", комментарии и мнения людей о произведении.