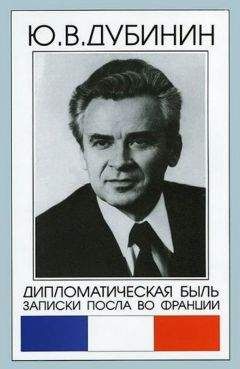

Юрий Дубинин - Дипломатическая быль. Записки посла во Франции

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Дипломатическая быль. Записки посла во Франции"

Описание и краткое содержание "Дипломатическая быль. Записки посла во Франции" читать бесплатно онлайн.

Книга мемуаров написана известным профессиональным российским дипломатом, в ранге посла, работавшего в столицах ведущих государств мира — Франции, США, Испании, представителем СССР в ООН. В ней раскрываются многие малоизвестные или совсем неизвестные страницы недавней истории, как например, — подготовка хельсинкского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, позиция Франции и президента Миттерана по отношению к событиям августа 1991 г. в СССР. Автор описывает и свои многочисленные встречи с представителями интеллектуальной и художественной элиты.

В этом документе было определено, что Совещание проводится в три этапа. Первый — сама встреча министров в Хельсинки. Второй, в Женеве — работа делегаций всех государств-участников над подготовкой проектов заключительных документов Совещания. Наконец, третий, заключительный этап был призван одобрить подготовительные проекты заключительных документов.

Синяя книга содержала своего рода план-задание, которым следовало руководствоваться при составлении проектов заключительных документов на втором этапе Совещания. Была названа и дата начала работы второго этапа — сентябрь 1973 года. Вместе с тем в ней ничего не говорилось ни о месте, ни о времени, ни — и это было, пожалуй, главным — об уровне проведения третьего, заключительного этапа Совещания, а этот этап мыслился как основной.

Это было не случайным. Все относящееся к третьему этапу было поставлено в зависимость от того, что будет наработано на втором, то есть какие по содержанию проекты документов будут во время этого этапа подготовлены. В случае успеха заключительный этап мог состояться при участии высших политических руководителей государств-участников. Стало быть, этот третий этап мог превратиться не просто в апофеоз многотрудных дипломатических усилий, но и открыть… тут фантазия даже в то время давала простор для самых смелых определений. Скажем: открыть новую страницу в отношениях между европейскими государствами или больше — положить начало новой эпохе в международной жизни, и не только в Европе. Точной дефиниции никто дать не мог, но ощущение, что свершиться может что-то неординарное, по настоящему крупное для будущего, было.

Однако все это — повторимся — лишь в случае удовлетворяющих всех результатов в подготовке проектов заключительных документов, и, стало быть, работа второго этапа приобретала решающее значение для успеха Совещания в целом.

Я к этому времени стал членом Коллегии и был включен в делегацию СССР, направлявшуюся в Женеву для подготовки проектов заключительных документов, которую возглавил А. Г. Ковалев. По неписаному, но прочно установившемуся правилу я был заместителем главы делегации. В моем непосредственном ведении находились гуманитарные проблемы — третья комиссия, или, как прочно вошло в терминологию Совещания, пресловутая «третья корзина».

* * *Работа в Женеве затянулась. Это вызывало беспокойство в Москве. На самом верху. Импульсы оттуда передавались Министерству иностранных дел и затем во все более императивных формах докатывались до нашей делегации в Женеве.

По первоначальным наметкам в Москве, на подготовку документов могло уйти два, ну, пусть даже три месяца. Теперь месяцам потеряли счет, а конца-края баталиям нескольких сотен дипломатов, собравшихся в Женеве, нет и не видно.

Работа шла беспрецедентная. Образно говоря, тридцатью пятью (столько государств участвовало в Совещании) ручками сразу писались тексты, которые считались принятыми лишь тогда, когда никто не возражал даже против последней запятой, то есть на основании консенсуса. Но попробуй объяснить это в Москве, где Л. Брежнев все чаще задает вопрос: «Когда же?»

В июне 1975 г. к нам в Женеву специально заехал С. Червоненко. Он — посол во Франции, а главное, вхож к Л. Брежневу. Был в Москве. И здесь, в Женеве, на пути из Москвы к месту своей работы он по специальному заданию. Он ведет с А. Ковалевым и со мною продолжительную беседу, смысл которой в том, чтобы в дополнение ко всем другим письменным и устным указаниям передать пожелание Л. Брежнева по возможности скорее идти к окончанию встречи, заверить, что в Москве со вниманием будут относиться ко всем предложениям делегации о действиях, в том числе и через столицы, которые могли бы этому способствовать. Для нас это не новость, но тот факт, что перед нами личный эмиссар, делает картину настроений в Москве особенно рельефной.

* * *Справедливости ради, следует отметить, что работа к тому времени, о котором идет речь, была проделана огромная. И, разумеется, не только делегациями. Совещанием занимались все дипломатические канцелярии и руководители участвовавших в нем государств.

Прежде всего был найден тот баланс интересов между Советским Союзом и странами Восточной Европы, с одной стороны, и странами Запада, с другой, который сообщил мощную силу взаимного тяготения, пружину этого уникального дипломатического раута: ни одна из сторон не хотела ни прекращать, ни покидать его, несмотря ни на какие сложности или кризисы, будь то в рамках Совещания или вне его. Суть этого баланса сводилась к достаточно простому уравнению. Если Восток стремился утвердить нерушимость границ, как они сложились после войны, то Запад, соглашаясь на это, ставил задачу прошить, пронизать эти границы за счет свободы в движении идей и контактов, транспарентности в военной сфере. Борьба на международной арене и в идеологической и в политической сферах, особенно с учетом того, что различие в социальных системах протагонистов сохранялось, призвана была в итоге переместиться в новую плоскость, приобрести новые формы, несомненным достоинством которых должен был стать отказ от применения силы.

Но одно дело принять правила игры в принципе, другое — определить конкретные параметры этого баланса. Тем более, что речь шла о больших и деликатных интересах многих государств, в частности Советского Союза. Борьба вокруг этого шла жестокая.

К концу июня была проделана большая часть работы по формулированию принципов взаимоотношений между государствами, раздела, который по праву был призван стать одним из китов Заключительного акта Совещания. Близилась к концу работа по третьей корзине, а это был еще один кит решений Совещания. Более того, эта, казалось бы, наиболее конфликтная комиссия первой завершила к 4 июля редактирование порученного ей раздела Заключительного акта. Сложнее обстояло дело с разработкой мер доверия и стабильности (речь шла о военной области и третьем ките ожидавшихся итогов Совещания), и вокруг этой проблемы все больше концентрировалось внимание и делегаций, и правительств.

Но помимо этих главных, силовых линий Совещания были и другие, которые имели специальное значение для какой-то группы государств, скажем, Кипра, Греции и Турции в связи с кипрской проблемой или Мальты в силу особенностей ее политики. Эти проблемы для большинства других участников были как бы маргинальными. В самых высоких канцеляриях сполна осознавали, что поставить одну или две запятые в формулировке принципа нерушимости границ — это, как говорится, две большие разницы. Права человека — это тоже важно. Что же до предложений Мальты, то они казались по меньшей мере экстравагантными, и от них хотелось просто отмахнуться, так же как и от каких-то там локальных ссор. Правильно ли это было?

Посмотрим…

К июню 1975 г. удалось в принципиальном плане решить и такой важный для исхода Совещания вопрос, как уровень представительства на третьем, заключительном его этапе.

Советский Союз с самого начала имел в виду, что финалом Совещания должна стать встреча руководителей участвовавших в нем государств. Не знаю, каковы были внутренние, скрытые от мира позиции на этот счет в других государствах. Но известно другое. Кто в дипломатических переговорах произносит первое слово, кто берет на себя инициативу предложить что-либо другим, а стало быть, обратиться к ним с просьбой сказать «да» его предложению, пусть даже не менее выгодному для них, чем ему самому, тот в глазах партнеров неизбежно становится просителем. И поскольку «это» для чего-то ему нужно, заявитель должен «заплатить» за согласие с ним. Так получилось и с советской идеей завершить Совещание на высшем уровне. Наши западные партнеры пустились в затяжные дипломатические маневры. Дескать, надо взвесить, стоит ли высоким лицам утруждать себя дополнительным перемещением. Прежде надо оценить результаты. В общем-то и в Москве мыслили примерно так же. Только под результатами на Западе, естественно, понимались прежде всего подвижки со стороны Советского Союза в тех вопросах, которым наши партнеры придавали особое значение. Эта тактика, а может быть, и больше, чем тактика, настолько увлекла делегации многих стран и дипломатические ведомства, руководившие ими, что стала напоминать азартную игру. Во всяком случае, к концу 1974 г. стало очевидным: ни на уровне делегаций, ни на уровне министров иностранных дел положительного решения нам не добиться.

Брешь в этой глухой стене удалось пробить с помощью Франции. Точнее, при содействии ее тогдашнего президента В. Жискар д’Эстена. Он раньше всех других западных лидеров увидел, что ставшие к концу 1974 г. достаточно ясными возможные политические итоги Совещания и их значимость для будущего неизмеримо важнее, чем какие-то отдельные дополнительные уступки со стороны Советского Союза, за которые продолжали вести яростный бой делегации западных стран в Женеве. В. Жискар д’Эстен склонялся к тому, чтобы прекратить торг с Москвой насчет уровня проведения третьего этапа Совещания, пойти навстречу Советскому Союзу в том, что этот этап должен быть проведен при участии руководителей государств-участников. В этом французский президент кардинально разошелся со своим собственным министром иностранных дел Ж. Сованьяргом, с Кэ д’Орсе в целом и, конечно, с французской делегацией на Совещании, увлекавшейся всякого рода тактическими увязками и комбинациями.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дипломатическая быль. Записки посла во Франции"

Книги похожие на "Дипломатическая быль. Записки посла во Франции" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Дубинин - Дипломатическая быль. Записки посла во Франции"

Отзывы читателей о книге "Дипломатическая быль. Записки посла во Франции", комментарии и мнения людей о произведении.