Антон Деникин - Путь русского офицера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Путь русского офицера"

Описание и краткое содержание "Путь русского офицера" читать бесплатно онлайн.

Путь русского офицера – это служба или судьба? Для Антона Ивановича Деникина (1872—1947) это был главный, непоколебимый, непреложный закон: служить Родине, защищать Россию, всегда, при любых обстоятельствах, как бы и куда бы ни повернула линия жизни.

Но каково это – любить Россию? И что означают для отдельного человека долг и патриотизм? Деникин иллюзий по этому поводу не испытывал и знал: любить Родину – это работа. И такая работа лавров обычно не приносит: «Я знаю, что я делаю самую неблагодарную работу и что меня будут поносить и, может быть, проклинать… Но кто-то должен эту работу сделать».

Для некоторых может стать откровением, что генерал царской армии Антон Иванович Деникин с давних пор был противником самодержавия. Но за что же он тогда боролся с большевиками? За власть? Безусловно – нет. Он делал свою «работу» – устанавливал диктатуру – но при этом считал ее временным, пусть и болезненным, однако необходимым переходом к демократическому строю. Который, как считал Антон Иванович, есть единственно возможный путь для России.

Военный и организаторский гений Деникина неоспорим. Его называют «одним из самых результативных генералов русской армии в Первой мировой войне», пишут, что он «добился наибольших военных и политических результатов среди всех руководителей Белого движения». И наилучшей похвалы он удостоился от своего самого заклятого врага – Ленина. В 1919-м вождь РКП(б) обратился ко всем организациям партии с письмом под лозунгом «Все на борьбу с Деникиным!», в котором называл деникинское наступление «самым критическим моментом социалистической революции».

Деникин всегда считал борьбу с большевизмом своим гражданским долгом: и когда возглавлял Белое движение, и когда решил бороться с большевизмом «не оружием, а словом» – это был стержень его жизни. Однако его борьба не была слепой. И потому, когда Франция была оккупирована гитлеровцами, он категорически отверг предложение ведомства Геббельса о сотрудничестве.

Последними его словами, обращенными к жене, были: «Оставляю тебе и дочери имя без пятен». Сказать так в конце жизни – великая человеческая заслуга и единственная привилегия воина. Антон Иванович Деникин имел на нее полное право…

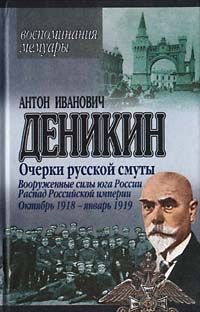

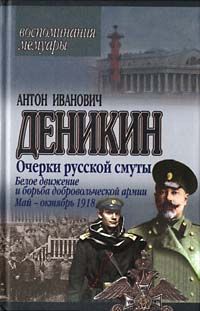

Литературное и мемуарное наследие Деникина обширно и представляет огромный интерес, ведь он был не просто свидетелем событий, изменивших историю Россию, но и во многом определил ход этих событий. В это издание вошли автобиографическая повесть «Путь русского офицера» и избранные главы из фундаментального труда Деникина «Очерки русской смуты», посвященного двум русским революциям 1917 года, Гражданской войне, становлению и борьбе Белого движения.

Электронная публикация трудов А. И. Деникина включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни фотографий, иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

И, вопреки протесту Витте и других министров, Россия, недавно только вступавшаяся за неприкосновенность «дружественного» Китая, вместо протеста сама завладела Квантунским полуостровом, обратив Порт-Артур в крепость и Далиенван (Дальний) – в порт коммерческий, открытый для иностранной торговли.

Акт этот не имеет оправдания. Несомненно, свободный выход к незамерзающим портам Великого океана представлял жизненный интерес для империи с ее громадной азиатской территорией и морской границей, запертой большую часть года льдами и полузапертой стратегически Японскими островами. Но тот насильственный путь, которым осуществлялась эта задача, не соответствовал ни интересам, ни достоинству России.

В конце концов 15 марта 1898 года китайское правительство согласилось сдать в аренду России Квантунские порты сроком на 25 лет и разрешило провести южноманьчжурскую ветвь ж. д. через Мукден к Порт-Артуру.

Это выдвижение России создало враждебное отношение к нам Китая, целую бурю в Японии, в планах которой Маньчжурия составляла второй, после Кореи, этап экспансии, и вызвало неудовольствие Англии и Америки, боявшихся потерять маньчжурский рынок. Сложная политическая ситуация, новые задачи по обеспечению выхода к южным портам, наконец, нежелание войны с Японией – побудили русское правительство поступиться своим влиянием в Корее.

Оттуда отозваны были русские советники и военные инструктора, и Япония прочно обосновалась в Корее, по существу оккупировала ее. Это положение создавало серьезную угрозу нашему Приамурскому краю, Сибирской магистрали и свободе морских сообщений Дальнего Востока через Корейский пролив.

* * *В 1900 году в Корее началось «боксерское движение» против «заморских чертей»… Движение, в котором перемешивались стимулы и разбойничьи, и национальные – как реакция против китайской политики иностранных держав. Выразилось оно в убийствах иностранных дипломатов, купцов и резидентов, в разгроме иностранных торговых и культурных учреждений. Так как китайское правительство не имело ни силы, ни желания бороться с этим движением, вернее, ему сочувствовало, то, по соглашению заинтересованных держав, в Китай введены были международные войска, общее командование которыми, довольно, впрочем, фиктивное, поручено было немецкому фельдмаршалу Вальдерзее.

Восстание было подавлено. Заняв в ходе войны Маньчжурию, Россия обязалась вывести оттуда свои войска в три срока, «если этому не воспрепятствует образ действий других держав». Эвакуация в первый срок была выполнена, но дальнейшая в начале 1903 года была задержана: с одной стороны – благодаря усилиям петербургской «тайной дипломатии», с другой – ввиду действительно агрессивных действий Японии, которая восстанавливала Китай против России, всемерно мешала русско-китайскому соглашению, дерзко требуя (!) от сторон объяснений и предлагая Китаю военную помощь против России…

В течение 1903 года, вместе с тем, шли между Петербургом и Токио длительные, нудные и неискренние переговоры. Я не буду останавливаться на деталях их, напомню только сущность позиции обеих сторон.

Япония требовала для себя полной свободы рук в Корее и добивалась участия в разрешении «маньчжурской проблемы», как страна, «имеющая там широкие и существенные права и интересы». Между прочим, требовала права проведения железных дорог из Кореи на соединение с Южно-Маньчжурской и далее на Шанхай—Гуаньчжун. Такое внедрение японских железных дорог преследовало прежде всего стратегические цели, облегчая выступление как против Китая, так и против России.

Русское правительство не допускало вмешательства Японии в свои договорные отношения с Китаем, но заверяло, что оно «не будет препятствовать Японии, как и другим государствам (имелись в виду Англия и США), пользоваться правами, приобретенными ими в Маньчжурии по действующим с Китаем договорам».

Предоставляя Корею всецело японской оккупации, Россия требовала только гарантии, что территория ее не будет использована в стратегических целях и что не будет произведено военных работ, могущих угрожать плаванию по Корейскому проливу. И для обеспечения своего почти беззащитного Приамурского края, к которому подходила граница Кореи, Россия предлагала установить нейтральную зону к северу от 39 параллели, в которую ни одна сторона не должна была вводить свои войска.

Благодаря этой мере теряла бы свою остроту и авантюра Абазы—Безобразова, с их лесной концессией на Ялу. Тем более что, по настоянию министров Витте и Куропаткина, государь еще 5 апреля 1903 года приказал отозвать с территории концессии всех военных и придать ей чисто коммерческий характер, допустив участие иностранного капитала.

В разгаре этих переговоров, неожиданно для всех, не исключая и правительства, 30 июля 1903 года государь учредил наместничество на Дальнем Востоке, включив в него Приамурское генерал-губернаторство, Квантунский округ и российские учреждения и войска в Маньчжурии. Наместником был назначен адмирал Алексеев, в руки которого, как непосредственного докладчика государю, перешли дальневосточные дела. Министерства военное и иностранных дел отошли на задний план. Решительный поборник мирного разрешения дальневосточной проблемы Витте был устранен с поста министра финансов; Куропаткин подал в отставку, но был задержан и получил продолжительный отпуск.

Интересно, что Куропаткин, проявлявший в деле этом колебания и в начале 1903 года не допускавший очищения нами Маньчжурии, в конце года (26 ноября) в докладе государю предлагал вернуть Китаю Порт-Артур и Дальенван и продать Китаю Южноманьчжурскую ветвь железной дороги, взамен за особые права в Северной Маньчжурии… Решение – радикальное. Но нет сомнения, что, если бы мы оставили тогда Южную Маньчжурию, она попала бы в конце концов в руки Японии, усилив в невероятной степени ее стратегическое положение в отношении русского Дальнего Востока.

Выдвинутый на свой пост дворцовой интригой, адмирал Алексеев – не флотоводец, не полководец и не дипломат – находился под сильным влиянием закулисной политики Абазы—Безобразова, вносившей в ход переговоров характер раздражения и большей требовательности, чем то было со стороны министерств. Какую вредную роль играла эта двойственная политика, можно судить по заключительному эпизоду русско-японских дипломатических сношений. 28 января 1903 года по высочайшему повелению состоялось «Особое совещание», под председательством великого князя Алексея Александровича, из трех министров (иностранных дел, военного, морского) и Абазы – для обсуждения последнего предложения Японии.

Совещание постановило пойти на крайние уступки и в том числе на отказ от «нейтральной зоны» в Северной Корее. Абаза остался при особом мнении, требуя лишь ограничения зоны Ялудзянским водоразделом. За два дня до представления журнала совещания государю Абаза, после личного доклада ему, вызвал японского посланника Курино и сообщил ему решение в своей версии… Министр иностранных дел Ламсдорф узнал об этой выходке Абазы много времени спустя после открытия военных действий и в своем докладе государю назвал ее «совершенно невероятной».

Дипломатический язык более сильного выражения не допускал. А через два дня после выходки Абазы мнение министра иностранных дел и «Особого совещания» получило санкцию государя… В своем последнем предложении Японии Россия допускала внедрение японцев в Маньчжурию железнодорожным путем из Кореи, отказывалась от гарантий, от «нейтральной зоны» и предоставляла Японии полную свободу рук в Корее.

Но никакая уступчивость официальных руководителей русской политики не могла уже улучшить и никакое противодействие закулисных сил – ухудшить положение. Ибо Япония, пустив в ход весь свой военный механизм, решилась на вооруженное столкновение, торопясь выступить до подхода подкреплений из России. Последнее русское предложение было отправлено по телефону нашему посланнику в Токио 4 февраля и в тот же день в копиях – в Париж и Лондон.

Содержание его, следовательно, было вовремя известно японскому правительству, тем более что японский посол в Лондоне Хаяши того же 4 февраля телеграфировал в Токио, что английское правительство считает сделанные Россией уступки предельными и что непринятие их Японией может лишить ее поддержки всех держав… Но мирное решение вопроса вовсе не входило в намерения японского правительства. Оно задержало передачу телеграммы нашему послу в Токио до 7-го, а 6-го через посланника своего в Петербурге обратилось к русскому правительству с нотой, которая, после фактического захвата японцами Кореи, звучала невыносимым лицемерием.

«Его величество, император Японии,– говорилось в ноте,– считает независимость и территориальную неприкосновенность Кореи исключительно существенными для своего собственного спокойствия и безопасности и, вследствие этого, не может взирать с безразличием ни на какое действие, направленное к тому, чтобы сделать необеспеченным положение Кореи».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Путь русского офицера"

Книги похожие на "Путь русского офицера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антон Деникин - Путь русского офицера"

Отзывы читателей о книге "Путь русского офицера", комментарии и мнения людей о произведении.