Антон Деникин - Путь русского офицера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Путь русского офицера"

Описание и краткое содержание "Путь русского офицера" читать бесплатно онлайн.

Путь русского офицера – это служба или судьба? Для Антона Ивановича Деникина (1872—1947) это был главный, непоколебимый, непреложный закон: служить Родине, защищать Россию, всегда, при любых обстоятельствах, как бы и куда бы ни повернула линия жизни.

Но каково это – любить Россию? И что означают для отдельного человека долг и патриотизм? Деникин иллюзий по этому поводу не испытывал и знал: любить Родину – это работа. И такая работа лавров обычно не приносит: «Я знаю, что я делаю самую неблагодарную работу и что меня будут поносить и, может быть, проклинать… Но кто-то должен эту работу сделать».

Для некоторых может стать откровением, что генерал царской армии Антон Иванович Деникин с давних пор был противником самодержавия. Но за что же он тогда боролся с большевиками? За власть? Безусловно – нет. Он делал свою «работу» – устанавливал диктатуру – но при этом считал ее временным, пусть и болезненным, однако необходимым переходом к демократическому строю. Который, как считал Антон Иванович, есть единственно возможный путь для России.

Военный и организаторский гений Деникина неоспорим. Его называют «одним из самых результативных генералов русской армии в Первой мировой войне», пишут, что он «добился наибольших военных и политических результатов среди всех руководителей Белого движения». И наилучшей похвалы он удостоился от своего самого заклятого врага – Ленина. В 1919-м вождь РКП(б) обратился ко всем организациям партии с письмом под лозунгом «Все на борьбу с Деникиным!», в котором называл деникинское наступление «самым критическим моментом социалистической революции».

Деникин всегда считал борьбу с большевизмом своим гражданским долгом: и когда возглавлял Белое движение, и когда решил бороться с большевизмом «не оружием, а словом» – это был стержень его жизни. Однако его борьба не была слепой. И потому, когда Франция была оккупирована гитлеровцами, он категорически отверг предложение ведомства Геббельса о сотрудничестве.

Последними его словами, обращенными к жене, были: «Оставляю тебе и дочери имя без пятен». Сказать так в конце жизни – великая человеческая заслуга и единственная привилегия воина. Антон Иванович Деникин имел на нее полное право…

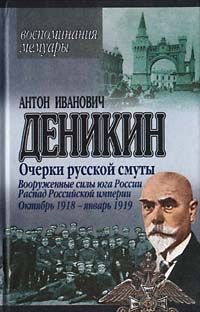

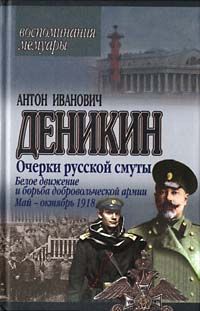

Литературное и мемуарное наследие Деникина обширно и представляет огромный интерес, ведь он был не просто свидетелем событий, изменивших историю Россию, но и во многом определил ход этих событий. В это издание вошли автобиографическая повесть «Путь русского офицера» и избранные главы из фундаментального труда Деникина «Очерки русской смуты», посвященного двум русским революциям 1917 года, Гражданской войне, становлению и борьбе Белого движения.

Электронная публикация трудов А. И. Деникина включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни фотографий, иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

Учился я прилежно и небезуспешно. Батарейное хозяйство, в малом масштабе по охвату и по отчетности, аналогично было с основным – полковым. Поэтому наука в этой области принесла мне большую пользу при дальнейшей службе. Ибо офицеры Генерального штаба на высших командных должностях, за редкими исключениями, были совершенно некомпетентны в области хозяйства и поневоле глядели из-под рук своих интендантов.

Вообще много полезного я вынес из школы Завацкого и Покровского.

Академическая история и «изгнание» из Генерального штаба нисколько не уронили в глазах товарищей мой научный престиж. Наоборот, относились они ко мне с сочувствием и признанием. Однажды это отношение проявилось в трогательной форме. Приехал из штаба корпуса капитан Генерального штаба, моложе меня в чине и сидевший в Академии за одним столом со мной,– для проверки тактических знаний офицеров.

Нескольким офицерам он задал самые элементарные задачи, в том числе… и мне. Вечером в собрании должен был происходить разбор. Возмущенный такой бестактностью, командир дивизиона приказал мне не являться в собрание, а молодежь после занятий так разделала заезжего капитана, что он не знал, куда деваться.

Отношение ко мне офицерства реально выражалось в том, что я состоял выборным членом бригадного суда чести и председателем распорядительного комитета бригадного собрания.

Атмосфера бельского захолустья не слишком меня тяготила. Общественная жизнь – в бригадном офицерском собрании, личная – в более тесном кругу сослуживцев-приятелей и в двух-трех интеллигентных городских семьях, в том числе в семье В. С. и Е. А. Чиж – родителей моей будущей жены,– меня удовлетворяли. А от службы и от дружбы оставалось достаточно свободного времени для чтения и… литературной работы.

Надо сказать, что еще в академическое время я написал рассказ из бригадной жизни, который был напечатан в военном журнале «Разведчик» (1898). Рассказ хоть и неважный, но испытал я большое волнение, как, вероятно, и все начинающие писатели – большие и малые – при выходе в свет первого своего произведения.

С тех пор я печатал очерки из военного быта в «Разведчике» и до 1904 года рассказы и статьи военно-политического содержания в «Варшавском дневнике» – единственном русском органе, обслуживавшем русскую Польшу. Писал под псевдонимом «И. Ночин», который, впрочем, не составлял секрета. Бывали рассказы и злободневные, один из которых бурно всколыхнул тихую заводь бельской жизни. Вот вкратце его содержание.

Жил в Беле один «миллионер», по фамилии Пижиц. Нажился он на арендах и подрядах военному ведомству: казармы, ремонты, отопление и проч. Там же жил некий Финкельштейн, занимавшийся тем же, которого конкуренция с Пижицем разорила. Финкельштейн питал ярую ненависть к Пижицу и, чем мог, как мог, старался ему повредить. Писал разоблачения и доносы во все учреждения, но безрезультатно. У Пижица была «рука» в штабе округа и у губернатора. В результате он правдами и неправдами стал монопольным поставщиком на всю губернию.

У Пижица был сын Лейзер, которому подошел срок поступить в солдаты. Пижиц роздал «денежные подарки» членам «Бельского воинского присутствия» и был уверен, что сына его освободят, хотя физических недостатков он не имел.

Пришел день освидетельствования. Лейзер давал такие правильные ответы доктору, подносившему к его глазам сбивчивые комбинации стекол, что присутствие признало его единогласно близоруким и к службе негодным. Вечером в местном клубе за рюмкой водки доктор выдал своему приятелю секрет:

– Очень просто: стекло в правой руке – «вижу», в левой – «не вижу»…

В отношении больных глазами требовалось переосвидетельствование в особой комиссии в Варшаве. Пижиц знал, что председатель этой комиссии также не брезгает «денежными подарками». Собрался в Варшаву.

Председателю комиссии доложили, что его желает видеть Пижиц. Посетитель долго и неприлично торговался и наговорил председателю таких дерзостей, что тот вытолкал его за двери. Финкельштейн… ибо это был Финкельштейн, а не Пижиц… слетел стремглав с лестницы и исчез.

Когда на другой день настоящий Пижиц явился на квартиру председателя, то доложивший о нем лакей вернулся и сказал изумленному Пижицу, что его не велено пускать на порог…

А через несколько дней в один из полков за Урал был отправлен молодой солдат Лейзер Пижиц.

Рассказ мой, с вымышленными, конечно, именами, изобиловал фактическими и глубоко комичными деталями. Нужно знать жизнь уездного захолустья, чтобы представить себе, какой произошел там переполох. Гневался очень губернатор; воинский начальник[30] поспешил перевестись в другой город; докторша перестала отвечать на приветствие; Пижиц недели две не выходил из дому; а Финкельштейн, гуляя по главной улице города, совал всем знакомым номер газеты, говоря:

– Читали? Так это же про нас с Пижицем написано!

Так жили мы, работали и развлекались в бельском захолустье.

* * *Воспоминания об академическом эпизоде мало-помалу теряли свою остроту, и только где-то глубоко засела неотвязчивая мысль: каким непроходимым чертополохом поросли пути к правде.

И вот однажды, в хмурый осенний вечер, располагавший к уединению и думам, написал я частное письмо «Алексею Николаевичу Куропаткину». Начиналось оно так:

«“А с вами мне говорить трудно”. С такими словами обратились ко мне вы, ваше превосходительство, когда-то на приеме офицеров выпускного курса Академии. И мне было трудно говорить с Вами. Но с тех пор прошло два года, страсти улеглись, сердце поуспокоилось, и я могу теперь спокойно рассказать Вам всю правду о том, что было».

Затем вкратце изложил известную уже читателю историю. Ответа не ждал. Захотелось просто отвести душу.

Прошло несколько месяцев. В канун нового 1902 года я получил неожиданно от товарищей своих из Варшавы телеграмму, адресованную «причисленному к Генеральному штабу, капитану Деникину», с сердечным поздравлением… Нужно ли говорить, что встреча Нового года была отпразднована в этот раз с исключительным подъемом.

Из Петербурга мне сообщили потом, как все это произошло. Военный министр был в отъезде, в Туркестане, когда я писал ему. Вернувшись в столицу, он тотчас же отправил мое письмо на заключение в Академию. Сухотин в то время получил уже другое назначение и уехал. Конференция Академии признала содержание письма вполне отвечающим действительности. И генерал Куропаткин на первой же аудиенции у государя, «выразив сожаление, что поступил несправедливо», испросил повеление на причисление мое к Генеральному штабу.

Через несколько дней, распростившись с бригадой, я уехал в Варшаву, к новому месту службы.

Русский солдатЛетом 1902 года я был переведен в Генеральный штаб, с назначением в штаб 2-й пехотной дивизии, квартировавшей в Брест-Литовске. Пробыл там недолго, ибо подошла пора командовать для ценза ротой. Осенью вернулся в Варшаву, где вступил в командование ротой 183-го пехотного Пултусского полка.

До сих пор, за время пятилетней фактической службы в строю артиллерии, я ведал отдельными отраслями службы и обучения солдата. Теперь вся его жизнь проходила перед моими глазами. Этот год был временем наибольшей близости моей к солдату. Тому солдату, боевые качества которого оставались неизменными и в Турецкую, и в Японскую, и в Первую и во Вторую мировые войны.

Тому русскому солдату, которого высокие взлеты, временами глубокие падения (революции 1917 года и первый период Второй мировой войны) бывали непонятны даже для своих, а для иностранцев составляли неразрешимую загадку. Поэтому я хочу сказать несколько слов о быте солдата старой русской армии.

Сообразно распределению населения России, состав армии был такой: 80 % крестьян, 10 % рабочих и 10 % прочих классов. Следовательно, армия по существу была крестьянской. Благодаря освобождению от воинской повинности многих инородческих племен, неравномерному уклонению от призыва и другим причинам, главная тяжесть набора ложилась на чисто русское население. Разнородные по национальностям элементы легко уживались в казарменном быту.

Терпимость к иноплеменным и иноверным свойственна русскому человеку более, нежели другим. Грехи русской казармы в этом отношении и в сравнение не могут идти с режимом бывших наших противников: старой Австрии, где господствовавшие швабо-мадьярские элементы смотрели на солдат-славян, как на представителей низшей расы; или Германии, где, не говоря уже об издевательствах над поляками, прусские офицеры, в большом количестве командированные на юг, с нескрываемым презрением относились к солдатам из южных немцев, не находя для них другого обращения, как «зюд гезиндель» или «зюд каналие»…

Солдат наш жил в обстановке суровой и бедной.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Путь русского офицера"

Книги похожие на "Путь русского офицера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антон Деникин - Путь русского офицера"

Отзывы читателей о книге "Путь русского офицера", комментарии и мнения людей о произведении.