Антон Деникин - Путь русского офицера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

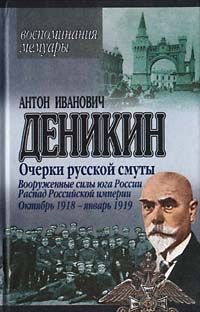

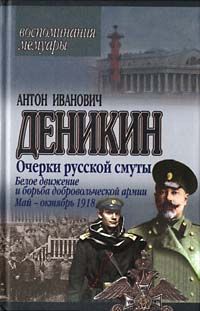

Описание книги "Путь русского офицера"

Описание и краткое содержание "Путь русского офицера" читать бесплатно онлайн.

Путь русского офицера – это служба или судьба? Для Антона Ивановича Деникина (1872—1947) это был главный, непоколебимый, непреложный закон: служить Родине, защищать Россию, всегда, при любых обстоятельствах, как бы и куда бы ни повернула линия жизни.

Но каково это – любить Россию? И что означают для отдельного человека долг и патриотизм? Деникин иллюзий по этому поводу не испытывал и знал: любить Родину – это работа. И такая работа лавров обычно не приносит: «Я знаю, что я делаю самую неблагодарную работу и что меня будут поносить и, может быть, проклинать… Но кто-то должен эту работу сделать».

Для некоторых может стать откровением, что генерал царской армии Антон Иванович Деникин с давних пор был противником самодержавия. Но за что же он тогда боролся с большевиками? За власть? Безусловно – нет. Он делал свою «работу» – устанавливал диктатуру – но при этом считал ее временным, пусть и болезненным, однако необходимым переходом к демократическому строю. Который, как считал Антон Иванович, есть единственно возможный путь для России.

Военный и организаторский гений Деникина неоспорим. Его называют «одним из самых результативных генералов русской армии в Первой мировой войне», пишут, что он «добился наибольших военных и политических результатов среди всех руководителей Белого движения». И наилучшей похвалы он удостоился от своего самого заклятого врага – Ленина. В 1919-м вождь РКП(б) обратился ко всем организациям партии с письмом под лозунгом «Все на борьбу с Деникиным!», в котором называл деникинское наступление «самым критическим моментом социалистической революции».

Деникин всегда считал борьбу с большевизмом своим гражданским долгом: и когда возглавлял Белое движение, и когда решил бороться с большевизмом «не оружием, а словом» – это был стержень его жизни. Однако его борьба не была слепой. И потому, когда Франция была оккупирована гитлеровцами, он категорически отверг предложение ведомства Геббельса о сотрудничестве.

Последними его словами, обращенными к жене, были: «Оставляю тебе и дочери имя без пятен». Сказать так в конце жизни – великая человеческая заслуга и единственная привилегия воина. Антон Иванович Деникин имел на нее полное право…

Литературное и мемуарное наследие Деникина обширно и представляет огромный интерес, ведь он был не просто свидетелем событий, изменивших историю Россию, но и во многом определил ход этих событий. В это издание вошли автобиографическая повесть «Путь русского офицера» и избранные главы из фундаментального труда Деникина «Очерки русской смуты», посвященного двум русским революциям 1917 года, Гражданской войне, становлению и борьбе Белого движения.

Электронная публикация трудов А. И. Деникина включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни фотографий, иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

Солдат наш жил в обстановке суровой и бедной.

В то время, о котором я говорю, в казарме вдоль стен стояли деревянные нары, иногда отдельные топчаны. На них – соломенные тюфяки и такие же подушки, без наволочек, больше ничего. Покрывались солдаты шинелями – грязными после учения, мокрыми после дождя.

Одеяла были мечтой – наших ротных командиров, но казенного отпуска на них не было. Покупались поэтому одеяла или за счет полковой экономии, или путем добровольных вычетов при получении солдатами денежных писем из дому. Я лично этих вычетов не допускал. Только в 1905 году введено было снабжение войск постельным бельем и одеялами.

Обмундирование старой русской армии обладало одним крупным недостатком: оно было одинаковым для всех широт – для Архангельска и для Крыма. При этом до Японской войны никаких ассигнований на теплые вещи не полагалось, и тонкая шинелишка покрывала солдата одинаково и летом и в русские морозы. Чтобы выйти из положения, части старались, насколько позволяла их экономия, заводить в пехоте суконные куртки из изношенных шинелей, в кавалерии, которая была побогаче (фуражная экономия) – полушубки.

Пища солдата отличалась необыкновенной скромностью. Типичное суточное меню: утром – чай с черным хлебом[31]; в обед – борщ или суп с ½ фунтом мяса или рыбы (после 1905 года – 3/4 фунта) и каша; на ужин – жидкая кашица, заправленная салом. По числу калорий и по вкусу пища была вполне удовлетворительна и, во всяком случае, питательнее, чем та, которую крестьянская масса имела дома.

Злоупотреблений на этой почве почти не бывало. Солдатский желудок был предметом особой заботливости начальников всех степеней. «Проба» солдатской пищи была традиционным обрядом, выполнявшимся самым высоким начальником, не исключая государя, при посещении казарм в часы обеда или ужина.

До 1860-х годов, то есть до великих реформ императора Александра II, телесные наказания и рукоприкладство, как и во всех европейских армиях, являлись основным началом воспитания войск. Тогда физическое воздействие распространено было широко в народном быту, в школах, в семьях.

С 60-х же годов и только до первой революции телесное наказание допускалось лишь в отношении солдат, состоявших по приговору суда в «разряде штрафованных». Нужно заметить, что русское законодательство раньше других армий покончило с этим пережитком Средневековья, ибо даже в английской армии телесные наказания были отменены только в 1880 году, а в английском флоте – в 1906-м.

Вообще русское военное законодательство, карательная система и отношение к солдату были несравненно гуманнее, нежели в других первоклассных армиях «более культурных народов». В германской армии, например, царила исключительная жестокость и грубость. Там выбивали зубы, разрывали барабанные перепонки, заставляли в наказание есть солому или слизывать языком пыль с сапог…

Об этом говорила возмущенно не только пресса, но и официальные приказы. В течение одного, например, 1909 года вынесено было 583 приговора военными судами за жестокое обращение начальников с солдатами…

В австрийской армии существовали такие наказания, как подвешивание, когда солдата со связанными и скрюченными назад руками привязывали к столбу так, что он мог касаться земли только кончиками больших пальцев ног; в таком положении, обыкновенно в обморочном состоянии, человека держали в течение нескольких часов…

Заковывание в кандалы, при котором человеку цепью коротко прикручивали правую руку к левой ноге и в согнутом таким образом положении выдерживали шесть часов. Такая система сохранялась до 1918 года, т. е. до крушения австрийской армии.

Далеко нам было до такой «культуры»!

У нас установлены были наказания и арест, назначение не в очередь на работы, воспрещение отпуска, смещение на низшие должности.

Не скрою, бывали и в нашей армии грубость, ругня, самодурство, случалось еще и рукоприкладство, но с конца 1880-х годов в особенности – только как изнанка казарменного быта – скрываемая, осуждаемая и преследуемая. Но было, и гораздо чаще, другое: сердечное попечение, заботливость о нуждах солдата, близость и доступность. Русский военный эпос полон примеров самопожертвования – как из-под вражеских проволочных заграждений, рискуя жизнью, ползком вытаскивали своих раненых – солдат офицера, офицер солдата.

В японском плену находился раненый капитан Каспийского полка Лебедев. Японские врачи нашли, что можно спасти ему ногу от ампутации, прирастив пласт живого человеческого мяса с кожей… Двадцать солдат из числа находившихся в лазарете предложили свои услуги… Выбор пал на стрелка Ивана Канатова, который дал вырезать у себя без хлороформа кусок мяса… Этот эпизод проник в японскую печать и произвел большое впечатление в стране.

Ведь даже такое бывало на фоне дружного сожительства в походах и боях, в тисках неприятельского плена!

Вообще то отчуждение, которое существовало между русской интеллигенцией и народом, в силу особых условий военного быта, отражалось в меньшей степени на взаимоотношениях офицера с солдатом. И нужны были исключительные обстоятельства, чтобы эти отношения впоследствии столь резко изменились.

Военная наука трудно давалась нашему солдату-крестьянину, благодаря отсутствию допризывной подготовки, отсутствию у нас спорта и благодаря безграмотности. Перед Первой мировой войной призывы давали до 40 % безграмотных[32]. И армия, в которой с 1902 года введено было всеобщее обучение грамоте, сама должна была восполнять этот пробел, выпуская ежегодно до 200 тысяч запасных, научившихся грамоте на службе.

Во всяком случае, выручала солдатская смекалка, свойственная русскому человеку вообще, проявлявшаяся в легкой приспособляемости к самым сложным и трудным обстоятельствам походной и боевой жизни.

Как я уже говорил, русская общественность – и либеральная, и социалистическая,– исходя из незнания военного быта и из идей пацифизма и антимилитаризма, в большинстве своем относилась с равнодушием или пренебрежением к армии. Пренебрежением ко всему комплексу явлений, носивших презрительную кличку «военщины», «солдатчины», но – худо ли, хорошо ли – олицетворявших ведь собою элементы национальной обороны.

В 1902—1903 годах армия наталкивалась на испытания более тяжкие: во время вспыхивавших местами беспорядков войска, призванные для усмирения, связанные строгими правилами применения оружия и часто добросердечием начальников, подвергались не раз незаслуженным и тяжким оскорблениям толпы. Можно только удивляться, насколько малое отражение имело тогда в армии то брожение, которое происходило уже в массах на почве революционной пропаганды и социального недовольства.

Солдаты безотказно исполняли свой долг. Но о каких-то пределах добросердечия заставил нас поразмыслить эпизод, происшедший в нашем округе, в городе Радоме, когда революционная толпа напала на дежурную роту Могилевского полка. Рота изготовилась к стрельбе. Прибывший командир полка, полковник Булатов, остановил роту:

– Не стрелять! Вы видите, что тут женщины и дети.

Вышел к толпе сам, безоружный, и… был убит наповал мальчишкой-мастеровым.

Итак, солдат старой русской армии был храбр, сметлив, чрезвычайно вынослив, крайне неприхотлив и вполне дисциплинирован.

…Покуда волны революции не смели и дисциплину, и самую армию.

* * *Нашему полку не приходилось принимать участия в подавлении беспорядков. В Варшаве их тогда не было, несмотря на наличие в городе «горючего материала». Начались они позже.

Моя рота занимала несколько раз караулы в Варшавской крепости. В числе охраняемых мест был и знаменитый «Десятый павильон», где содержались важные и опасные политические преступники. В городе среди поляков ходили самые фантастические слухи о режиме, применявшемся в «павильоне», о том даже, будто русское правительство систематически отравляет заключенных…

Поэтому, вероятно, в моей инструкции, как дежурного по караулам, имелся параграф, предписывавший два раза в день пробовать пищу, подаваемую в «павильон». Слухи были, конечно, вздорны. Что же касается питания заключенных, то оно было не хуже, чем в любом офицерском собрании.

Мне было интересно при поверке часовых заглянуть внутрь здания, но, кроме длинного коленчатого коридора с выходящим в него рядом дверей, с прорезанными в них окошками, ничего больше увидеть не пришлось. Теплынь (зимою) и мертвая тишина. Мои часовые охраняли только входы и выходы из «павильона», а вдоль коридора им ходить не разрешалось. Там была жандармская охрана.

В одной из этих камер содержался будущий маршал и диктатор Польши Иосиф Пилсудский.

Еще в 1887 году, будучи двадцатилетним студентом, Пилсудский за косвенное участие в деле о покушении на императора Александра III[33] был сослан в Сибирь на поселение, сроком на 5 лет[34]. По возвращении из ссылки он вступил в революционную организацию «Польская социалистическая партия», которая вместе с уклоном к марксизму имела главной целью поднятие польского народного восстания.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Путь русского офицера"

Книги похожие на "Путь русского офицера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антон Деникин - Путь русского офицера"

Отзывы читателей о книге "Путь русского офицера", комментарии и мнения людей о произведении.