Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Переписка 1992–2004"

Описание и краткое содержание "Переписка 1992–2004" читать бесплатно онлайн.

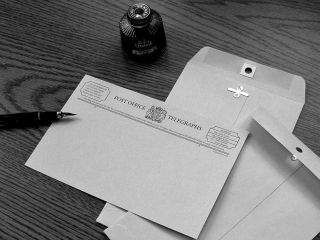

Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».

Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами. Другой редактуры в тексте писем нет

Но, я уверена, дело не совсем в этом, не совсем в композиции: преодоление тяжести у Бунина происходит еще до формы — оно‑то и порождает возможность такой формы, такого рода рассказа о сюжете. Преодоление происходит в самом общем, если угодно, жанровом ракурсе, в котором Бунину открывается реальность: так видит жизнь элегия, так видит ее реквием. Это жизнь, о которой известно, что она смертна: больше того, она увидена как будто после опыта смерти, опыта небытия. Поэтому само ее явление во всех своих подробностях чудесно и уже похоже на воскрешение. Опыт такого рода называют мистическим. Но Бунин — художник русской школы, а русской школе всякий открытый мистицизм претит как дурной вкус.

Я говорю все это к тому, чтобы не превратить Бунина в «отражателя» или «летописца» событий, выпавших на его век. Бунинский дар благодарного плача о минувшем не отражает «исторических обстоятельств», действительной гибели великой цивилизации, а предшествует им. Это его личное артистическое призвание — к особому видению, к особому роду искусства: к поминовению. Не только Россия кончилась (какая была эта Россия, нам и рассказывает Бунин). Не только юность умерла. Конец и бессмертие каким‑то интимнейшим образом связаны во всей вселенной. В этом я вижу общую тему «волшебного реализма» Бунина.

После того, как предчувствия сбылись, исторический конец эпохи наступил, в поздних вещах Бунина русские сюжеты звучат как будто со дна морского[112], оттуда, куда ушла вся эта Атлантида и прежде всего — сердце бунинской поэзии, провинциальная поместная жизнь с ее странной красотой и невнятицей: мерцанием лиц, положений, происшествий. Никто там не понимает мотивов собственных действий, но каждый втянут в эти действия всей силой своей души — точнее, не души, а плоти и крови (Бунин — единственный из русских классических прозаиков — просто и открыто говорит об эросе, продолжая пушкинское «В крови горит огонь желанья»). Там, на дне морском, горит огонь. Оттуда «долетает свет». Там «начальная любовь». Там бунинское родное время, весна, пасхальная весна северной страны. Весна, и молодость, и разрывающая сердце любовь. «Ах, все равно, Катя…» («Митина любовь»).

Это страстная невнятица — в отличие от глухой чеховской невнятицы, в которой герои нигде не могут совпасть с собственной жизнью и смертельно устали от собственного полуприсутствия. Что бы ни совершали бунинские герои, они несомненно были: и в этом чудо. Потусторонний звук сопровождает у Бунина сдержанный голос повествователя. Художественный гений Бунина в том, что он вызывает минувшее, не досказывая его, — вызывает во всей его непроясненности, в неподведенности итога, в недоумении, в ожидании. Говоря проще: он вызывает его живым, живущим. Да, все это невозвратно исчезло, этого здесь нет и не будет нигде, эти ожидания никогда уже не получат своего разрешения — но это было. В утверждении того, что бывшее было, я слышу пафос — не только художнический, но религиозный — пафос Бунина. Было — то есть принадлежало чудесной реальности. Мало кто с такой силой и простотой, как Бунин, чувствовал и давал почувствовать своему читателю ту правду, которая выражена в гетевской строке:

Кто был, в ничто не превратится.

У Бунина, пожалуй, она еще сильнее: во — первых, он, в отличие от Гете, не различает тех, кто был (при жизни), и тех, кто не был (гетевскими словами, не представлял собой энтелехии), у него были все. Кроме того, у него это не обещание, а утверждение: кто был (и что было), в ничто не превратился. Уже не превратился. Он есть, он существует — и существует вместе со своим концом, параллельно ему. В то, другое его существование, неразрушаемое, можно проникнуть — причем проникнуть здесь, в посюстороннем мире:

Летний ветер мотает Зелень длинных ветвей И ко мне долетает Свет улыбки твоей.

Не плита, не распятье — Предо мной до сих пор Институтское платье И сияющий взор.

Бунин видит одновременно две реальности: бесповоротную конченость жизни (кладбищенская плита) и ее мерцающее — здешнее — бессмертие[113]. Две эти реальности так сильны именно потому, что одновременны. Речь идет вовсе не о психологической памяти («ты умерла, но я тебя помню и вижу как живую»): речь о настоящем, отдельном существовании, о lux aeterna — вечном свете из древнего Реквиема, который Бунин вспоминает в «Темных аллеях» (правда, противопоставляя этому латинскому, европейскому «вечному свету» свою степную «невысокую зеленую звезду»). Его вечный свет — это свет реальности, которая была, которая была навеки. Это оттуда «долетает свет улыбки»: к нему можно обращаться и разговаривать с ним, как в этих легких строфах. Нужно заметить, что в этом отношении — одновременного исчезновения и бессмертия — умершие и продолжающие жить не слишком отличаются друг от друга:

Разве ты одинока,

Разве ты не со мной

В нашем прежнем, далеком,

Где и я был иной?

В сердцевине бунинского мира, умершего и бессмертного, живущего здесь своей второй воскресшей жизнью, мира, перед которым он крайне редко оставляет свою обычную «объективистскую», наблюдательскую сдержанность и позволяет себе последние слова — уже не принадлежащие литературе и форме, слова простой и нестерпимой растроганности — в сердцевине его «начальная любовь», благодарность некоей давней ушедшей женской любви, «доброте небесной». Но не меньше — полевым цветам и стране, которой больше нет: «Была когда‑то Россия, был снежный уездный городишко, была масленица — и был гимназистик Саша.» («Подснежник»). И милой старой словесности, еще допушкинской.

И внукам, правнукам покажет Сию грамматику любви И чудесной силе, «очарованью безответному» звезд, горящих над его «дальней могилой»… Бессмертному счастью. Час настанет — отец сына блудного спросит: Был ли счастлив ты в жизни земной?

Мне кажется, у Бунина было две тайны. Одна — «мертвая печаль», о которой мы знаем из его стихов:

Никого со мною нет,

Только я и Бог.

Знает только Он мою

Мертвую печаль,

Ту, что я от всех таю.

Эту тайну он унес с собой. Другая же осталась:

Будущим поэтам, для меня безвестным,

Бог оставит тайну — память обо мне.

Эту бунинскую тайну, посвященность в бессмертие погибшей жизни, в наслаждение этим бессмертием, расслышал и по — своему продолжил Владимир Набоков, другой поэт русской Атлантиды. Ее отсвет мелькает в ранних рассказах Андрея Битова. И всех нас, в школьные годы читавших прозу и стихи Бунина в среде, которую они разрывали своим уже необъяснимым благородством, его ритмы и слова возвращали в тот мир, которого больше никогда не будет и который больше никогда не превратится в ничто. Бунинский «вечный свет» стал последним словом «русской легенды», ее послепрощальной — после «окаянных дней» и парижских улиц — встречей с собой. С жизнью, в которой, как заметил Пастернак, «любить было легче, чем ненавидеть». Последним словом — говоря словами Томаса Манна — «святой русской литературы». Дальше началась другая история.

29 декабря 2003

Простите!

Я отправила Вам не тот текст. Вот настоящий. Я думаю, что завтра приеду часов в 6, предварительно позвонив. Оказалось, что завтра нужно сдавать документы для визы и паспорта.

Всего доброго!

Olga

Приложение Маленький шедевр: «Случай на станции Кочетовка».Я хочу начать с извинения: быть может, это первый раз, когда мне приходится всерьез говорить о прозе. Насколько привычно для меня думать и рассуждать о поэзии, настолько непривычна проза. Об общих различиях двух этих родов словесности здесь не место говорить, но стоит вспомнить хотя бы замечание Романа Якобсона, сравнившего прозу поэтов с походкой горца, который идет по равнине. Проза поэта такова — он привык исполнять другие условия, чем прозаик, учитывать другие ограничения и другие возможности — и то, что в соприродной ему среде, на узкой и опасной тропе представляет собой ловкость и изящество, на равнине выглядит нелепо или манерно. Так вот, единственный род прозы, о котором мне приходилось говорить, это именно проза поэтов.

Разговор о «настоящей прозе» я начну со слов академика Алексея Федоровича Лосева (насколько я знаю, нигде еще не опубликованных и неизвестных слов; их записал Владимир Вениаминович Бибихин, в то время секретарь Лосева). Лосев делился своими мыслями с Бибихиным после того, как он слушал по радио «Август 14–го» (и не спал всю ночь после этого): «Постой, я тебе еще вот что скажу — Мережковский в книге «Толстой и Достоевский» пишет, что Толстой гениален в изображении страстей тела, а Достоевский в изображении страстей души и ума. А вот это уже я, Лосев, говорю: Солженицын гениально изображает страсти социальные. И в этом ему, конечно, помогает его время, такое ужасное».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Переписка 1992–2004"

Книги похожие на "Переписка 1992–2004" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004"

Отзывы читателей о книге "Переписка 1992–2004", комментарии и мнения людей о произведении.