Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Переписка 1992–2004"

Описание и краткое содержание "Переписка 1992–2004" читать бесплатно онлайн.

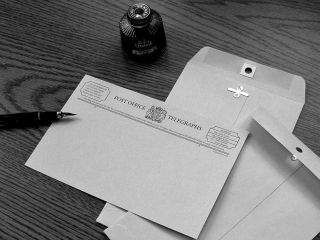

Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».

Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами. Другой редактуры в тексте писем нет

Дорогой Владимир Вениаминович, емейл как будто работает. Посылаю Вам подборку стихов: она уже опубликована в последнем Континенте[105], хотя в главной вещи, Музыка, недостает двух строф. Но я их еще не дописала.

Жду Ваших текстов.

Всем поцелуи и приветы

Best regards,

Olga

1 сентября 2003

Тема: Poiesis

Дорогая О. А.,

спасибо за стихи: я еще не видел эту подборку. Они говорятся как бы никому вдаль, не обращены, и вдруг задевают, словно сказаны изнутри. «Как я молчу с самого потопа» — бездонная и загадочная историософия. В этой вещи — воспоминании вы даете ключ, как просто вас надо было читать до сих пор. «Портрет художника» напоминает рембрандтовские автопортреты, так же страшно и празднично. «В метро» хорошо расположено: становится видно, что это крупная вещь. «Начало» открывает Библию, как я ее не знал, и историософией дополняет первую вещь, «Колыбельную», — только почему народ не видел лица Медузы? Чего он тогда мог бояться? С первого чтения эта неувязка не распутывается, что не значит, что не нужно второе чтение. «Музыка», мне кажется, самая богатая и сложная из всех вещей, которые звучат как простые прелюдии (кроме «Портрета») для подготовки (как я играю первые прелюдии к WTK Баха, а дальше не могу). Но в целом во всём — ваша новая прозрачная простота, звучание уже не камерное, т. е. из затвора вы вышли вдруг не просто в более широкое пространство, а в какое‑то место без границ. Всё очень славно. — Из‑за хлопот начала сентября не успеваю перепечатать вам перевод «Ангела» на немецкий, по — моему неплохой. Если вы вдруг не уедете в Азаровку (надвигаются дожди, показывали съемки из космоса сегодня), приглашаем на день рождения Димы 4 сентября. Пойдете ли вы на выставку — ярмарку книг 5 или 6 сентября? Я пойду. Там будут продавать питерского Эзру Паунда с вашими в частности переводами.

В целом эта подборка блестящая, сильный и ненавязчивый голос, много ужаса, которого вы уже не боитесь и можете всем показать, как над ним пройти.

Всего доброго.

Пришлите еще что‑нибудь.

2 сентября 2003

Тема: Re: Poiesis

Дорогой Владимир Вениаминович, спасибо за отзыв о подборке! Континент у меня выпросил эти вещи в непросохшей рукописи. «Музыка» в самом деле не закончена, но не в конце, а в предфинальной части. там должно быть еще две строфы. Это два цикла in progress, условно говоря, прелюдии (верлибры) и фуги. И тех и других у меня еще несколько начато. Как странно и долго они складываются. Вещь как будто уже есть, только слова не подобраны. Я говорила Вам, что первое я узнаю о будущем стихотворении? Его длину. Измеряемую не в строках, а (приблизительно, конечно) в слогах. Я читала, что у Моцарта первая идея сочинения заключалась в числе тактов. Интересно, да? Арифметика.

Жалко, что Вы не прислали Ваших работ. Я уезжаю завтра, но 8 сентября опять должна быть в Москве из‑за МГУ — если сегодня вечером не разбранюсь с ними окончательно. Еще не решила.

Поздравьте Димочку от меня и скажите, что его ждет l’aquilone в виде дракона.

Послать мне нечего кроме речи в Римини, но в ней ничего особенно интересного нет. Но посылаю.

Всего Вам доброго!

Всем приветы.

Ваша

О

Приложение «Лучший университет»[106]Название моего выступления связано со словами Александра Пушкина, с его замечанием из частного письма другу: «Говорят, что несчастие — хорошая школа; может быть. Но счастие есть лучший университет»[107]. Это очаровательное замечание, сделанное как бы между делом, a propos (Пушкин всегда избегал броских афоризмов и дидактики любого рода), очень значительно. Мысль Пушкина корректирует и расхожую педагогику (типа: «что мучит, то и учит»), и бытовую антропологию (человек — такое существо, которое нельзя «гладить по головке»), и религиозные навыки своего времени (вспомним слова его современника, святителя Филарета Московского: «Боюсь на земле счастья, которое ничего не боится»), и в конечном счете, всю картину мироздания. В жестоком и враждебном мироздании счастье не учит, а сбивает с толку. Жестокое, несправедливое, опасное мироздание познается другим образом. Его наука — это школа выживания с тремя правилами лагерного зека, переданными Солженицыным: «Не верь, не бойся, не проси». В университете счастья, где изучают не выживание, а жизнь, человек узнает противоположное: доверие, надежду и просьбу. И множество других вещей, которых в школе не проходят.

Эти слова Пушкина, основателя новой российской словесности, признающие за счастьем такую высокую этическую и познавательную ценность, должны удивить тех, кто привык к известному образу России и русской культуры: образу страны страдания, боли и терпения, области горя — поэтически пережитого, оправданного, воспетого горя. Таким образом России, наделенной особым даром не только безропотно переносить безмерное страдание, но почитать и любить его («как будто чин есть такой — страдалец», как говорит герой Достоевского), располагают не только зарубежные читатели Достоевского, но и многие в самой России.

Этот стон у нас песней зовется, писал Некрасов. Да и сам Пушкин называл русскую песню воем:

От ямщика до первого поэта

Мы все поем уныло. Гоустный вой

Есть русской песни первая примета.

Для такого образа России есть все основания, и исторические, и поэтические, и религиозные. Стоит вспомнить любимые сюжеты русских духовных стихов, лучших свидетельств о характере нашего народного христианства: Лазарь бедный, Алексей Римский угодник, царевич Иоасаф. «Кому на Руси жить хорошо?» — спрашивает поэма Некрасова и отвечает: да никому! Сам ее автор, по воспоминаниям современников, в частной ресторанной беседе ответил: «Пьяному!» То самое всеобщее страдание, что в искусстве и мысли гражданского направления рождало жалобу и гнев, в народной религиозности становилось поэзией отречения, апофеозом нищеты и муки как единственной формы праведности на грешной земле.

Но шел один венец терновый

К твоей суровой красоте.

Так у Блока, так у Ахматовой, так у Достоевского, так даже у европейца Тургенева («Живые мощи»). Так у нашей современницы Елены Шварц:

Мы ведь где? мы в России,

где от боли чернеют кусты,

где глаза у святых лучезарно пусты.

Не только так: но так запоминается больше всего, так всего роднее, так ближе всего к сердцу.

Тем не менее, между всем известным русским почитанием страдания и знанием счастья как своего рода посвятительного таинства не стоит видеть простого контраста. Прежде всего потому, что в приведенных мною примерах само страдание и становится источником и опытом счастья. Вот еще два примера, которые позволят уточнить, что за счастье имеется здесь в виду: великое счастье Алеши Карамазова после несостоявшегося чуда (тления останков старца Зосимы) и полное, безмерное счастье Пьера Безухова во французском плену, ввиду возможного расстрела. И в том, и в другом случае речь идет об освобождающей силе страдания и нищеты: именно таким образом, утратив все, человек открывает замкнутую прежде для него дверь в счастье: счастье встречи с бессмертным, с божественным, с собственной душой и бесконечной свободой: встреча с тем в себе, что абсолютно непобедимо («Меня убить? Мою бессмертную душу?» — смеется Пьер), что удивительным образом совершенно неиспорчено, чисто, как в начале, и способно любить все. Со Христом, скажет Достоевский. С Жизнью, скажет Лев Толстой.

Именно у Толстого мы найдем своего рода богатейшую феноменологию Счастья как Жизни («Чем люди живы»). По Толстому, если и когда у человека есть жизнь, он не может делать ничего другого как любить все, как буквально обмирать от любви ко всему — от любви, счастья и растроганности, которые превращаются в музыку (как в последнюю ночь Пети Ростова в «Войне и мире»). Эти образы счастья — блаженства, вообще говоря, — у русских писателей кажутся написанным многими руками комментарием к Нагорной Проповеди — или русской версией того, что Франциск называл «совершенной радостью».

Пушкин в своем суждении об «университете счастья», вероятно, думал не совсем об этом, во всяком случае, не только об этом — крайнем, пограничном, в каком‑то смысле предсмертном — образе счастья. Его переживание счастья, его умиление или пробуждение -

Душе настало пробужденье – возникали не только под действием муки и утраты «и бездны мрачной на краю», но и красоты, которую он переживал как «мощную власть» и «святыню», и вдохновения, которое он переживал как посещение ангела:

Поэзия, как ангел утешитель,

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Переписка 1992–2004"

Книги похожие на "Переписка 1992–2004" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004"

Отзывы читателей о книге "Переписка 1992–2004", комментарии и мнения людей о произведении.