Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Переписка 1992–2004"

Описание и краткое содержание "Переписка 1992–2004" читать бесплатно онлайн.

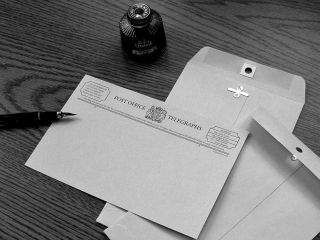

Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».

Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами. Другой редактуры в тексте писем нет

Поэзия, как ангел утешитель,

Спасла меня, и я воскрес душой.

Вероятно, Пушкину в его зрелые годы был внятен и тот образ счастья — мирного долголетия и благополучия, о котором говорит стих псалма: «Кто есть человек хотяй живот, любяй дни видети благи?» (Пс. 33, 13)[108]. Но здесь Пушкин, пожалуй, составляет исключение: русская классическая литература чаще всего ставит этот образ счастья под вопрос. Земное благополучие приобретает поэтическую притягательность только если оно принимает совсем фантастические, сказочные масштабы, как в утопиях Хлебникова:

И будет некому продать

Мешок от золота тугой.

Если это уже полная победа над всеми стихиями, над самой conditio humana, над смертностью и конечностью человека. В этой мечте о всеобщем счастье (почти непременно с богоборческим оттенком) речь идет уже не о «долгих годах» — а о практическом бессмертии (достигнутом техническим или магическим образом), и не просто о благах — но о всевластии человека в мироздании. Об особым образом воспитанном «новом человеке» и о самодельных «новом небе и новой земле». То, во что вылилась эта мечта, досталось на нашу долю.

И здесь от общих и исторических наблюдений я перейду к воспоминаниям. Как и все мои ровесники, уже не первое поколение «новых людей», я росла в стране осуществленного счастья. Осуществленного к данному моменту только у нас, но ожидающего все человечество, пока еще томящееся за границами нашей страны. Там, как нас учили с детского сада, располагался ад. Там люди умирали на улицах с голоду и негров линчевали на каждом углу. Ад располагался и на нашей территории — вплоть до 17–го года. Там с крепостных сдирали кожу. Мы оглядывались кругом и видели: а у нас ничего подобного! Нам дано все, о чем мечтали веками.

Всюду жизнь просторно и широко,

Словно Волга полная, течет.

Молодым везде у нас дорога,

Старикам везде у нас почет.

Пессимизм рассматривался в качестве идейного преступления — или же психического заболевания. Никем кроме как счастливым советский человек не должен был быть. Судя по нынешней ностальгии, многие и в самом деле знали советское счастье, которого теперь их лишили. Или же — подозреваю — узнали его именно теперь: чего я не помню, так это счастливых лиц на улицах 70–х и 80–х годов. Подавленные, раздраженные, замкнутые, усталые, не глядящие друг на друга люди под сторожащими их на каждом шагу радостными лозунгами. Пугающе радостными.

Оптимистичными должны были быть мельчайшие элементы формы. В учебнике «Элементарной теории музыки» говорилось, что социалистический пафос выражают мажор и восходящий интервал. В качестве образца совсем правильной работы с восходящими интервалами приводился тогдашний — и, увы, вновь действующий государственный гимн. В нем все интервалы восходящие, а уж мажор, и маршевый ритм. Но — имеющий уши да слышит: что кроме мрачной агрессии несет в себе этот неуклонно восходящий звуковой ряд, время от времени буксующий на подъеме? К какому светлому верху мы таким образом поднимаемся? Какое счастье миллионов берем штурмом?

Я вспоминаю эти официальные установки о содержательном и формальном оптимизме, действовавшие больше 70–и лет, только для того, чтобы показать, как затруднена в нашем случае, после крушения системы, окажется всякая позитивная позиция. Не приходится удивляться, что первым ответом «освобожденной» от этого принудительного всеобщего счастья культуры стали цинизм, глобальная ирония (которую точнее бы назвать глумлением), «чернуха», грязь, насилие, атомический индивидуализм и физиологический отврат как основные художественные темы российской версии постмодернизма. И здесь, в поэтике крайнего разложения, российский радикальный поставангард сошелся с европейским (ср. «Голубое сало» В. Сорокина и с восторгом принятого Мишеля Уэльбека!). Теперь можно не беспокоиться: с нашим оптимистическим прошлым мы окончательно расстались, мы его высмеяли и вывернули наизнанку — и одновременно оказались там же, где все просвещенное человечество. «Их» художники делают композиции из трупов, а «наши» кусают посетителей выставок. Впрочем, в последние годы реставрации «наших духовных ценностей» актуальные художники опять оказываются под запретом и выходят в мир в терновом венце гонимых. Что, на мой взгляд, не сообщает никакой убедительности их расправе с прошлым. Скорее наоборот: они его продолжают. Это следующий класс в школе приучения к злу.

Я думаю, что настоящим возражением издевательскому принудительному счастью пропаганды («Жить стало лучше, жить стало веселее», как это называлось) было бы совсем другое. Было бы воспоминание о другом, глубоком и неподдельном счастье, отсветы которого мы видели в глухие советские годы. Оно открывалось нам прежде всего в искусстве — в том искусстве, которое было изгнано из советского рая: странном, тревожном, сложном, абсолютно непохожем на все окружающее. Оно могло говорить совсем не о радости, а об острой и глубокой скорби, как музыка Шостаковича, о стремлении к гибели, как поэзия Блока:

Над бездонным провалом в вечность

Задыхаясь, летит рысак,

об ошеломленности неведомым бытием, как стихи Мандельштама:

Вот оно — мое небо ночное,

Пред которым, как мальчик, стою.

Но его голос, узнаваемый нами как другой голос, говорил о величии и свободе души. Любовь к тому, что Мандельштам называл «мировой культурой» и «краденым воздухом», ко всякому явлению человека, выпрямившегося во весь свой рост — мысленный, сердечный, душевный рост — или превосходящего себя, любовь, сила которой необъяснима для «нормального» общества (где как раз в эти же годы происходила контркультурная революция, борьба с «репрессивной» культурой) — в ней была наша жизнь, наша «тайная (то есть, таинственная) свобода». И я никак не назову это движение эскапизмом или суррогатом гражданской, политической свободы.

Творческая культура была для нас тем самым «лучшим университетом счастья», окончив который, можно уже не выживать, а жить. Мне жаль тех, кто не узнал освобождающей, дарящей силы человеческого гения, кому не открылся, как нам в то темное убогое время,

Шум стихотворства и колокол братства

И гармонический проливень слез.

Мне жаль и нас, если этот университет прошел для нас даром.

28 декабря 2003

Дорогой Владимир Вениаминович, посылаю Вам солженицынский текст.

Best regards, Olga

Приложение

LUX AETERNA[109] Заметки о И. А. БУНИНЕ.

счастлив я,

Что твоя душа, Вергилий, —

Не твоя и не моя.

И. Бунин

Иван Алексеевич Бунин — участник «русской легенды» (как назвал мир, созданный русскими поэтами, прозаиками, художниками, Вл. Ходасевич), один из ее создателей и свидетель ее конца. Предчувствие развязки, какого‑то зловещего и окончательного подведения черты подо всем, что знакомо и любимо, в той же мере составляет напряжение его дореволюционной прозы, как и поэзии Блока. Другое дело, что, в отличие от Блока, никакой личной жажды, надежды, ожидания небывалой новизны у Бунина с этим роковым обрывом не связано. Новизна — вообще не его тема, и страсть справедливости, влекущая Блока к проклятию «старого мира», Бунину, кажется, незнакома. Здесь все проще. Надвигается конец, который, как все уже чувствуют, унесет все и который влечет к себе человека уже сейчас, влечет необъяснимо, как бунинских героев, одержимых самоубийством: крестьян («Веселый двор») или юных дворян («Дело корнета Елагина»). Дико и необъяснимо, но скорее всего, причина этому есть: влечет просто потому, что где‑то все уже кончилось. «Последнее свидание». «Последний день». «Последняя весна». «Последняя осень». «Эпитафия».

Письмо Бунина — волшебное письмо. Волшебным в искусстве обычно называют то, что глубоко и строго обдумано автором, что выполнено в высшей мере добросовестно. Неразложимый остаток, с которым мы остаемся после чтения любого рассказа Бунина, противоречит всему тому, о чем он повествует. Речь в этих рассказах часто идет о вещах ужасных, жестоких и грубо бессмысленных (деревенские рассказы), о вещах грязных и пошлых («Легкое дыхание», «Дурочка»), о вещах безнадежных («В Париже») — но то, с чем мы остаемся после этого чтения, можно назвать какой‑то странной, волнующей поэзией бытия, своего рода умилением.

Каким образом происходит такая возгонка? Какая алхимия восстанавливает золото реальности из ее кровавой грязи и сора? Л. С. Выготский в своем классическом анализе бунинского «Легкого дыхания» предлагает видеть здесь катартическое действие формы. Он имеет в виду прежде всего композицию, то есть стратегию преодоления хронологической последовательности фабулы, идущей от своего начала к своему концу. Этот конец никак не совпадает с развязкой действия, развязка заключена не в конце, а в освобождении от конца. Сообщение построено таким образом, что оно укрощает агрессию самых тяжелых тем и смыслов, покрыв их одним смыслом — безусловной красоты. О красоте — умной и сдержанной красоте бунинской формы — спорить не приходится. Можно даже заметить, где чаще всего помещается у него эта алхимическая реторта: в названии (сразу же задающем повествованию другую высоту и скорость: «Легкое дыхание», «Древний человек», «Птицы небесные», «Огнь пожирающий») — и в финале, который раздвигает все рассказанное, как штору, и распахивает окно[110]. Да, это то, что можно назвать «мастерством» и даже «приемами»: игра с концом и началом. Своего рода альтернатива чеховской технике повествования, которая, в передаче того же Бунина, заключалась в том, чтобы, написав рассказ, вычеркнуть у него начало и конец: «Тут, — как он заметил, — мы, беллетристы, больше всего врем.» (И. А. Бунин. Чехов).[111]

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Переписка 1992–2004"

Книги похожие на "Переписка 1992–2004" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004"

Отзывы читателей о книге "Переписка 1992–2004", комментарии и мнения людей о произведении.