Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Переписка 1992–2004"

Описание и краткое содержание "Переписка 1992–2004" читать бесплатно онлайн.

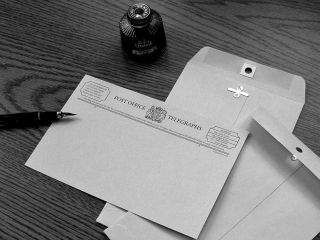

Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».

Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами. Другой редактуры в тексте писем нет

Путь симпатического приобщения к мифу как смыслу в каком‑то смысле уравнивает интерпретаторские возможности ученого эрудита и художника, если взгляд их направлен на прообразы, архетипы, идееподобные смыслы. Поэтому манновская художественная интуиция важнее для гипотез Кереньи, чем суждения его академических коллег, неспособных освободиться от “психологических тривиальностей” (один из примеров мифологической проницательности Манна — угадывание им метафоры смерти и воскресения в спуске в колодец и выходе из колодца в “Иосифе и его братьях”). И если ученому Кереньи прорыв в мир мифических монад позволяет читать в позднейших жанрах их древние прообразы, то художнику Манну “прыжок в миф” позволяет просвечивать в обыденной бюргерской реальности ее символическую подкладку. Чего стоит, например, финал его “Тристана” с внезапным появлением перед униженным героем смеющегося ребенка в коляске: младенца вполне реалистического — но так явно значащего для читателя со вкусом к архетипам. И дело здесь, как всегда в случае с мифическим, не в специальной эрудиции. Можно не обладать никакими особыми познаниями в области плутовского романа (и тем более, его мифических корней, сюжетов о божественном плуте), и при этом в каждой авантюре Феликса Круля уловить вспышку чего‑то “давно знакомого”, чего‑то более многозначительного, более интимно связанного с общей человеческой участью, чем это могло бы следовать из того же сюжета, прочитанного прозаически. Интересно, что Кереньи — исследователь ставит такие поздние и авторские (“литературные”) сочинения, в которых раскрывается потенция мифических смыслов, наравне с древними источниками: для него это один ряд епифаний мифа. В способности Т. Манна просвечивать мифическую реальность за предметами современного быта Кереньи видит “возвышение человека” — или возвращение искусства на его родину.

Мифическому здесь противопоставлено обыденное: отчужденное социальное существование, “совсем секулярное”, из которого все выходы в мир образов наглухо закрыты и все “последние вещи” удалены — и прежде всего, Смерть. Миф же всегда — слово о жизни — и- смерти, о жизни ввиду смерти (как это представлено в “Волшебной горе”: существование ввиду смерти в горном туберкулезном санатории делает каждую деталь происходящего с героями образом; они стали “избранниками” благодаря болезни; болезнь, затемнение на рентгеновском снимке наделяет “маленького буржуа” “духом”). Еще точнее можно сказать: миф говорит о жизни как границе смерти. Дело в том, что греческая, как и всякая мифология, чрезвычайно противоречиво описывает пространственное расположение “иного мира”, “мира умерших”, Аида: входом в него может быть море, река, гора… но при этом он может объявиться в любой точке здешнего мира. Гоаницей загробья в сущности оказывается весь здешний мир; вся человеческая жизнь — граница смерти (это более сильный образ, чем известное “бытие — к-смерти”). В этом заключена основная мысль Кереньи о ситуации человека, как ее представляет миф. С этой темы начинается переписка Манна и Кереньи. Мифическая реальность для обоих — это реальность, которая вспыхивает ввиду смерти, и потому ее образы — это не просто вынесенные из потока времени в его исток, очищенные от случайного образы вещей: это образы “благочестивые” (fromm), окруженные аурой святыни — природной святыни человека, предметом врожденного благоговения “смертного”.

Однако иррационалистическая волна европейской культуры (то, что Кереньи и Манн называют “интеллектуальным фашизмом”) возвращаясь — точнее, рушась — в миф, как известно, достигла эффекта прямо противоположного “возвышению человека”, и тем более возрождению “благоговения” в смысле Кереньи. Быть может, речь шла о другом мифе? Можно представить себе различие “опасной мифологии”, практический предел которой составляет неограниченная манипуляция человеком, и “проясняющей вселенную” мифологией Манна — Кереньи в мифических же образах. Первую мифологию населяют Горгоны, Пифоны, Немейские львы и Лернейские гидры, вторая включает в себя и Пифона, и поражающего его Аполлона (см. в переписке восторг Кереньи по поводу “алмазно острого рассекающего серпа, который Зевс заносит над Тифоном: Он разит чудовище в пах!” (с.178). То есть, претворение хаоса в космос происходит не за пределами мифического, а внутри него и его же средствами.

Несомненно, неоварварство, “враг человечности”, словами Т. Манна, избрало иной ракурс мифологии, чем Манн и Кереньи. Но опасность имманентна любому мифу[73]. Его до — личная глубина, которую многие исследователи характеризуют как “дорелигиозную” (в другом смысле “религии”, чем у Кереньи: в смысле институционализованного культа с отчетливой доктриной) и “доэтическую”, предполагает поглощение отдельного человека чем‑то более обширным, родовым, коллективно — бессознательным, “природным” — беспредельным; поглощение человеческого поступка космической фатальностью. Спуск в эту глубину требует жертв: в жертву приносится разум, ответственный выбор, способность различать, историческое чувство (все ценности гуманизма).

Мифическое позволяет своему адепту единственное отношение к себе: слияние, полную самоотдачу. Ни о каких возможностях дистанции и критики речи уже быть не может. В этом смысле “мифическим” Манн может назвать и ветхозаветный рассказ и определить цель собственной обработки его как “гуманизацию” (“Иосиф и его братья”). Гуманизировать миф, объясняет автор “Иосифа”, европейского “романа воспитания”, действие которого перенесено во времена библейских патриархов, значило для него увязать сакральную реальность с секулярной[74]: с конкретной бытовой психологией действующих лиц, конкретными “натуральными” мотивировками событий, благодаря которым герой перестает быть чистым медиумом высшей воли, а происшествия — разыгрыванием по нотам готовой небесной партитуры. У манновского Иосифа — “гуманиста”, нового человека в сравнении со своим почти целиком “мифическим” отцом Иаковом (хотя и тому одержать верх над простоватым братом помогает нечто “гермесовское” или “гуманистическое”: собственное хитроумие — и благословение неба), всегда есть зазор между предрешенным свыше — и предпринятым им самим. Его не ведут за руку, как мифического героя: он каждый раз угадывает, что ему здесь положено делать. Он “падает вверх”, тогда как его братья и другие незадачливые персонажи романа карабкаются вверх и падают вниз.

“Гуманизация” библейского повествования, мягкий комизм, в котором нет ничего от деструктивной иронии, окутывающий у Манна невероятно детальное изложение событий, занимающих в Книге Бытия 13 глав, едва ли не в первую очередь происходит благодаря словесной ткани романа, Sprachwerk.

Заметим, что именно ссылками на “языковой статус” (а не на “художественность”, “воображение”, “творческую переработку” и т. п.) Манн оправдывает анахронизмы своего повествования. За этим стоит определенное представление о языковой реальности как о мире значений и именований, не слишком жестко (в случае Манна, а у более радикальных модернистов и вовсе свободно) связанных с реальностью того, что они именуют.

Здесь мы касаемся одной из важнейших тем переписки, темы языка в ее отношении к мифу и гуманизму. У двух этих миров, мифического и гуманистического, разные языки: настолько разные, что перевод с одного языка на другой просто невозможен. В переводе мы получим другую реальность. Переводя с мифического на гуманистический, мы получим нечто вроде вольтеровского изложения преданий. Переводя с гуманистического на мифический, мы получим, например, на месте современного политического лидера “Зверя из бездны”.

С гуманистическим полюсом связывается все более и более остывшее слово, уже не язык, а метаязык, язык о языке, рассмотренном с критической дистанции. В такой бесплотной негативной словесности (Sprachwerk) уже неосуществим образ — и, тем самым, поэзия.

С мифическим полюсом связано слово, расплавленное, как магма, теряющее свои смысловые очертания, значение которого возникает ad hoc: это слово не столько значаще, сколько значительно. Значительна его пифическая тьма, его необыденность, его магическая сила. Говорящий такими словами не обязан отчитываться за свои употребления: речь, которую он говорит, как бы не его, она выше его собственного понимания. На таком языке невозможна мысль — мысль не как внезапная вспышка смысла, догадка о смысле, его короткое замыкание, а как движение и развитие смысла. А ведь протяженная, длящаяся мысль, мысль как проведение смысла — не только дань внешним обязательствам логики: это одно из лучших наслаждений человека.

Мифическое захватывает и мысль такого рода, и словесное общение: его невыразимость в словах, несказанность провоцирует распад языка, явление нового или “совершенно своего” слова (крайний случай такого слова — “Манч, манч!”, слова умирающего Эхнатона у Велимира Хлебникова), слова, которое скорее заклинает, чем называет свой предмет (такой язык Т. Адорно назвал “жаргоном произвольности”, des Eigentum). Ведь мифическое, как это ни странно, в своем существе не соприкасается с наличным языком. Мифическое не только “дологично”: оно вообще до речи, до слова. В каждой отдельной жизни мир мифических связей, младенческий мир, уходит и забывается параллельно усвоению языка. Мифологию часто сравнивают с музыкой; Кереньи помещает ее между поэзией и пластикой. Однако самая суть мифа, говорит он, еще проще, еще ближе: это внутренний жест, осанка (Haltung): такая, например, как поклон или торжественная прямизна “как по струнке”, “шаг навстречу и предстояние божественному”[75]. При этом “уже первичным и внутри помысленным религиозным жестам присущ стиль (стиль телесности). Так, устремленная к небу осанка человека есть первый знак мифа о небе… он не в словах, а в позе, в держании тела”[76]. Только странное, неразгадываемое, властное слово может хоть как‑то передать этот смысл — жест, как часто и случается в поэзии двадцатого века. Такое слово, как все мифическое, требует нерассуждающего доверия к себе. На месте общения и свободного обмена смыслами (к чему, казалось бы, и призван язык) устанавливается магическое, властное воздействие, непосредственная передача некоей силы[77].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Переписка 1992–2004"

Книги похожие на "Переписка 1992–2004" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004"

Отзывы читателей о книге "Переписка 1992–2004", комментарии и мнения людей о произведении.