Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Переписка 1992–2004"

Описание и краткое содержание "Переписка 1992–2004" читать бесплатно онлайн.

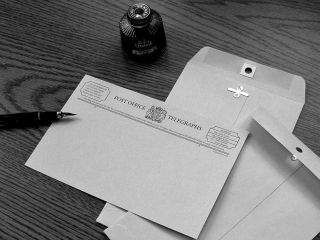

Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».

Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами. Другой редактуры в тексте писем нет

Это “Дельфика” Жерара де Нерваля — и почти теми же словами у себя в Тюбингене пророчествовал новую епифанию элинства Гельдерлин. Что же это была за “олимпийская” — или “парнасская “ вера, вторая квази — вера христианской Европы, сокровище ее души[42]? Можно сказать определенно: эта преданность была не по обязанности, ex officio, и не по наследству (как, увы, часто случалось с церковным христианством), а по свободному выбору самых творческих и одаренных людей Европы. Она была пленительно неформальна, не связана ни с государством, ни с институциями, ни с какой‑нибудь жесткой иерархией кроме иерархии таланта и учености. Это была религия не в службу, а в дружбу: мы можем принять это русское присловье в буквальном смысле. Прежде всего, потому что вообще дружбе здесь отводилось священное место как лучшему и божественному роду отношений между людьми[43]. Но кроме того, сами античные боги — “друзья людей” (конечно, “мудрых, чистых людей”, не “черни”, vulgo), а философы и поэты — “друзья богов”[44]. В. Ф.Отто, стремясь объяснить “облегчающее” впечатление, которое всегда рождают в нас греческие божества, в отличие от богов других

языческих пантеонов (Вотана или Осириса), связывает его именно с этим обстоятельством: с характером отношений богов и людей в “элинской вере”. Эти боги несравненно ближе к человеку, они не “совершенно иное”, ganz Andere, как говорят богословы о Боге Св. Писания: они не творцы человека, не законодатели, они – бессмертные друзья смертных[45]. Они знакомы человеку изнутри как его собственные душевные движения или феномены — ведь они и представляют собой фигуры, образы этих феноменов (Эрос, Айдос). Их “равнодушие” и “беспечность” отвечает некоторой глубинной человеческой потребности — потребности в существовании ничем не смущаемого бытия[46]. Это бывает нужнее, чем прямая помощь: гераклитовская вечность — дитя, переставляющее шашки, дитя дитятствующее.

Греческое благочестие Кереньи, вслед за Отто, описывает как свободное и бескорыстное: богов почитают за то, что они боги и за то, что они есть. Их почитают из сродства: “И почитает раб только могущество, Веруют в божество те, в ком есть божество”, сочувственно цитирует Кереньи Гельдерлина. Отто приводит слова Гете против расхожего представления об “антропоморфизме” греческой религии: “Дух и устремление греков в том, чтобы обожествить человека, а не очеловечить божество. Здесь теоморфизм, а не антропоморфизм”[47]. Соучастие же человека в божественном, его приобщение к блаженной области бытия, к “дому Муз, в котором нельзя плакать” — это сказывание и пение, Sagen und Singen. В интуиции божественности человека Отто и Кереньи видят уникальность греческого, то, что отличает его и от библейской веры, и от других языческих религий.

Легко различить, что темный фон, по которому здесь прописывается светлый образ элинского благородного благочестия, — это традиционное церковное христианство (Т. Манн воспитывался в протестантской традиции, Кереньи — в католической). Догматы тварности и первородного греха, по мнению упомянутых нами мыслителей, делают такую облегчающую, соприродную человеческой душе religio невозможной.

Можно заметить, что некоторые из приведенных нами возражений христианству и библейскому монотеизму происходят из недоразумения (почему сотворенность непременно унижает человека и мир? она может быть, напротив, источником восторга и вдохновения, как это видно из стихов псалмов: “Руки Твои создали меня”! или: разве тема божественности человека чужда христианству? странно даже напоминать известные слова: “Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом” и др.), из довольно поверхностного знакомства с христианской традицией (однако не удивительно ли, что такие любознательные и многознающие люди, как Гете или Манн, совсем не интересовались его мистической или аскетической традицией? что Юнгу, обращавшемуся к экзотическим восточным религиям и алхимии, не пришло в голову познакомиться с “глубинной психологией”, выработанной веками монашества? нужно было, видно, сильно отбить вкус ко всему этому у “познающего и творческого человека”). Другие точки сопротивления христианству связаны с его исторической практикой, с неизбежными последствиями его положения: государственной и общеобязательной религии. Можно говорить и о том, что никто из них не пережил личного призвания, подобного клоделевскому на рождественской мессе в Нотр — Дам. И тем не менее, вопрос о религиозной тоске творческих людей христианской Европы по “святой Греции” и ее божествам, призывающим человека к “пению и сказыванию”, а не к посещению лазаретов[48], стоит пред христианской апологетикой. Если, конечно, не остановиться на известном положении о том, Царство Небесное — для малых и убогих, а гордым гениям вроде Гете делать там нечего[49]. Они будут “петь и сказывать” в своем Лимбе, как это изображено у Данте.

Историко — критический взгляд, несомненно, деконструировал бы созданный Отто и Кереньи идеальный образ классической греческой religio как ее тенденциозное отражение в новоевропейском зеркале: а в действительности, а в разные эпохи, а в разных слоях… Да и без историков: разве мы не знаем, за что убили Сократа? Где же тогда была эта афинская свобода свободно чтить божественное? Однако Отто пишет не о Сократе, а об Эпикуре, которого не убили за его “атеизм”, за “веру Эпикура”, в которой Отто видит квинтэссенцию античной religio. Тем не менее, как бы не относилась картина Кереньи и Отто к гипотетическому оригиналу, именно такое элинство было верой души творческой Европы. Верой в “блаженную сферу бытия”, на христианском языке — в рай, из которого человека и его мир не изгнали окончательно[50]. Оттуда призывали “девственных Муз”. Да, теперь, по всей видимости, мы можем сказать: было…[51] И за железным занавесом самого передового учения кончилось позже, чем в других местах, где свободные неомарксисты обличили традиционную культуру как ворованную у бедных интеллектуальную собственность, нечто вроде классовой привилегии и рыночного товара. Да, сам Маркс был в этом отношении еще не таким последовательным гуманистом, как Бурдье. Но мы Бурдье еще не знали, и в воздухе “священной культуры” прошла молодость людей моего поколения. “Россия, Лета, Лорелея”. За железным занавесом мы пропустили еще один необратимый шаг гуманитарной культуры вперед, в гуманистическую деконструкцию. И пустились, как всегда, догонять и перегонять, сочиняя такое, что не снилось Бурдье и Деррида. Похожее мне приходилось слышать от польских, венгерских, албанских друзей…

Но вернемся к Гермесу, если не божеству, то ангелу моей юности. Итак, сам по себе “дух Гермеса” — не исключительная находка наших корреспондентов. Они следуют Гете, они окружены творческими современниками, ищущими чего‑то сходного. Но дело не в приоритете. Последовательное, живое и политически понятое (вот чего не было у всех тех, о ком мы говорили выше!) выращивание “мифа Гермеса” на смену наличному аполлоно — дионисийскому мифу культуры, которым заняты в своей переписке Манн и Кереньи, и составляет ее значительность. Гермес должен был стать мифом гуманизма, у которого недоставало не то чтобы своего мифа — таким мифом традиционно был Прометей, богоборец и друг людей[52], — но не было общего чувства мифического как смысла, как содержания (об этом дальше). Само это чувство и этот смысл открылся только в двадцатом веке, вдруг, как взрыв, сразу во многих эпохальных трудах историков религии и антропологов, решительно изменяя просвещенческую картину человека.

Миф Гермеса, как уже говорилось, — это миф срединности и посредничества, связывающего “небо” и “землю”, “миф” и “дух”, “природное” и “разумное”, близкое и отдаленное. “В духе Гермеса” можно говорить об ответственности искусства и о духовной обоснованности академической науки. “В духе Гермеса”, бога связи и обмена, бога торговли и странствий, вообще говоря, только и осуществим продолжительный, понимающий и взаимозаинтересованный диалог: ведь и аполлонический, и дионисийский гении — радикальные монологисты.

Поскольку симпатии художников и мыслителей в посленицшеанскую эпоху по преимуществу принадлежали “дионисийскому” началу[53], возрождение “культа Гермеса” в неомифологии — точнее, мета — мифологии или даже свободной теологии[54] европейской культуры означало бы прежде всего разрыв с иррационализмом, с эротической тягой к “бездне” и “силе”. Чудовищную обезьяну неоромантического дионисийства европейские интеллектуалы с ужасом узнали в национал — социализме: ср. беспощадный опыт самоанализа в “Брате моем Гитлере” Т. Манна. Но Аполлон, “бог дали, бог дистанции и объективности, бог иронии — то есть, эпического взгляда, взгляда в высшей мере свободного и спокойного, видящего никаким морализмом не замутненную предметность”, как описывает его в 1939 году Т. Манн[55], холодный и “правильный” бог, не мог составить соперничества дионисийскому эросу. Стоит заметить, что об Аполлоне к этому времени знали больше, чем во времена Ницше: темная хтоническая подкладка “бога света и разума” была выведена на свет исследованиями того же Кереньи о “волчьем Аполлоне”[56]. Дистанция и смерть, дистанцирование и убийство (изначальная функция Аполлона- демона смерти) — повторяющиеся темы Кереньи. В образе Гермеса открывался как будто более дружелюбный, более соразмерный человеку житель Олимпа, его помощник в Аиде.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Переписка 1992–2004"

Книги похожие на "Переписка 1992–2004" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004"

Отзывы читателей о книге "Переписка 1992–2004", комментарии и мнения людей о произведении.