Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Переписка 1992–2004"

Описание и краткое содержание "Переписка 1992–2004" читать бесплатно онлайн.

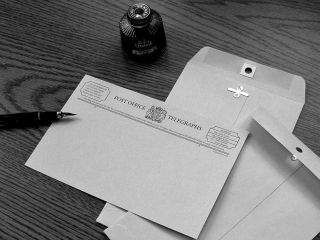

Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».

Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами. Другой редактуры в тексте писем нет

Что ты в который раз отброшен в никуда, на нуль, это ты уже привык. Начни на 83–м году жизни все сначала, с малыми силами, с возросшими задачами.

21 марта 2002

Тема: Re: «Ужасные вещи»

Дорогой Владимир Венимаминович, спасибо за «ужасные вещи». Посылаю Вам Манна- Кереньи[12]. Да, сбытие, видимо, — калька: со — бытие, совместное существование. Хотя у меня в словаре такого значения нет.

Могу в следующем письме послать докторскую речь[13].

Best regards,

Olga

Приложение - ГЕРМЕС. НЕВИДИМАЯ СТОРОНА КЛАССИКИ.Вот он идет, бог странствий и вестей…

Р. М. Рильке. Орфей. Эвридика. Гермес.

Переписка Томаса Манна и Карла Кереньи по поводу мифа и гуманизма сама по себе, как не раз отмечают оба корреспондента, представляет собой “мифическое событие”, так же как событие “духовно — гуманистическое”. Можно было бы говорить о нем и как о попытке события политического, ибо, словами Т. Манна, “сама политика есть не что иное как нравственность духа, без которой он разлагается”[14]. Не стоит напоминать, что в эти годы, в годы восхождения и зенита нацистской идеологии, миф был самой актуальной политической реальностью. Да, такова была политическая надежда обоих корреспондентов: “возвращение европейского духа к высшим мифическим реальностям” (12)[15]. Иначе, глядя с другой стороны, со стороны мифа, они называют свой замысел “гуманизацией мифа”.

Почему именно эти две вещи взяты как полюса: дух и миф? “Образцово переданное (или: “переданное как образец”, das musterhaft Überlieferte) — а это и есть подлинный миф в его историческом значении — приходит из глубины, лежащей внизу, и это то, что нас связывает. Но Я — от Бога и оно принадлежит духу, который свободен. По — настоящему воспитанная жизнь — та, которая восполнит почву, связующую нас и передающую нам образец, божественной свободой Я, и не бывает человеческой воспитанности без первого (т. е. мифа или предания) и без второго (т. е. духа личной свободы)”[16]. Отметим в этой формуле “гуманистического равновесия” Т. Манна тему воспитания и воспитанности. К. Кереньи, предпринявший издание переписки, сообщает, что делает это ввиду заключенного в ней воспитательного значения. Гуманизм вообще непредставим без своей воспитательной, педагогической перспективы — своей доминанты, если угодно. Ведь для классического гуманизма человек не рождается человеком: им требуется стать, и не каждый становится. Только homo humanus, человек воспитанный и не перестающий воспитывать себя, входит в “человечество” гуманизма. Что же касается мифа, и он в свою очередь предполагает, что для того, чтобы стать человеком, недостаточно родиться один раз, биологически, и необходимо некоторое второе рождение. Для этого порога уместнее слово другого смыслового — или стилевого — регистра, чем воспитание: посвящение, инициация.

Итак, в равновесии духа и мифа должен был бы открыться культурный, исторический, политический выход из тупикового выбора между “черным мифом” неоварварства (называющего себя неотрадиционализмом) — и оторванной от глубины и силы природного широтой “свободного” гуманизма. Иначе, и совсем упрощенно говоря, между энтузиазмом (как теперь сказали бы, пассионарностью), “глубиной” и “поэтичностью” фашизма — и скепсисом, поверхностностью и прозой либерализма. Между двумя катастрофами. Но мы забегаем вперед. Непривычное для русского читателя значение “духа” и “духовности” в употреблении Т. Манна и Кереньи мы выясним в дальнейшем. Требует комментария и “гуманизм”, значение которого для обоих собеседников самоочевидно, но оно совершенно не совпадает с ходовым употреблением этого слова в русском языке, смутным и эмоциональным — смутным прежде всего потому, что в российской истории гуманизма не было[17].

Итак, переписка как своего рода миф. У этого эпистолярного гуманистического “мифа” есть герой (ведь “просто мифа”, замечает Кереньи, нет: миф — непременно миф о чем‑то). Это Гермес, образ, странно, таинственно знакомый обоим, и писателю Томасу Манну, которого Кереньи именует doctor Hermeticus, и мифологу Карлу Кереньи. Свою новую историю Гермес разыгрывает в пространстве между ними, как и подобает богу — вестнику, посланцу, связующему множество полярностей. Присутствие Гермеса дает о себе знать не только там, где речь идет непосредственно о нем, о Третьем боге или боге Третьего (так, Кереньи предупреждает, что “тема Гермеса” в сочинениях Т. Манна не может быть сведена к реестру его гермесоподобных персонажей — реестру огромному, нужно заметить, от Тадзе из “Смерти в Венеции” до Феликса Круля[18]). Герметической стихией проникнута мысль собеседников. Ее можно узнать прежде всего в волнующей обоих теме связей или отношений (Beziehung), начиная с “предустановленного родства” самих корреспондентов: глубоко интуитивного художника, развившего в себе “холодное”, рефлектирующее, дистанцирующее начало (его собственно и называет Т. Манн “духовным”) — и ученого, в котором на исследуемый смысл (исторический, культурный, мифологический) отзывается “не только сознательное, но и бессознательное в существе интерпретатора” (с.31), то есть, тот орган причастности собственному материалу, которым по преимуществу работает не исследователь, а художник.

Миф и гуманизм; природа и дух; вневременное, существующее в образах (Gestalt) и преходящее; священное и обыденное; серьезность и игра… Каждое из этих ключевых слов переписки требует комментария, но пока важно другое: усилие собеседников связать, поставить в отношение все эти полюса антитез — в духе Гермеса, психопомпа, проводника в загробье и пастуха душ, дружелюбного к человеку (philanthropotatos) божества. Центральная и многократно повторенная календарная точка нашего эпистолярного сюжета — ночь солнцеворота в промежутке между Рождеством и Новым Годом, “время космического поворота, естественная точка равновесия, время выдоха и задержки дыхания” (с.92): момент вполне герметический. Он глубоко пережит собеседниками (“в это время хочется писать только самым близким”, замечает Кереньи) и отчетливо отрефлектирован — то есть, само отношение к нему герметично.

Кереньи утверждает, что в их переписке с Манном был впервые преодолен ницшеанский дуализм аполлонического и дионисийского. Герметическое — Кереньи предупреждает, что не следует путать его и манновский символ Гермеса с вырожденным, гностическим или алхимическим; он также не связан с “герметизмом” как направлением новейшей лирики — герметическое в античном, мифологическом смысле предстает как искомое третье начало, отменяющее безвыходный и уже ходульный к этому времени контраст “просветленно — разумного” (аполлонизм) и “экстатически — ночного” (дионисийство).

Впервые ли? Великая тень герметического художника и герметического человека — Гете — осеняет переписку. (Кстати, и ночь солнцеворота — гетевское время, кайрос Гете). Позитивное — “образцовое” — присутствие Гете оказывается, в конечном счете, существеннее для исторического разговора в письмах, чем полемика с коллегами (для Кереньи это классический академист Виламовиц[19], для Т. Манна — иррационалисты типа Лоренса[20] или Клагенса[21]). Гете — и в этом сходятся оба собеседника — “совершивший прыжок из литературы в миф”, с его глубоким чувством символов, его протеизмом, его живостью и глубиной (как бы Сократ и Алкивиад из строф Гельдерлина в одном лице: Кто глубочайшее знал, любит живейшее И склонится мудрец, чтоб почтить красоту” – ср. мучительную неразделенную любовь “глубокого” Тонио Крегера к “простой жизни”), Гете, посещавший тьму пифического безумия и при этом друг здравомыслия, Гете — любимец неба и земли, благословленный материнской беспечностью (Frohnatur) и отцовской основательностью — наверное, самая герметическая фигура европейской легенды. Любимая формула искусства у Т. Манна — “серьезная игра” — несомненно, цитата из Гете. В афористическом четверостишии Гете “игра”, das ernste Spiele, рифмуется с “многим”, viele: “Ничто живое не одно, оно всегда — многое”

(Kein Lebendiges ist ein Eins,

Immer ist’s ein Viele).

“Откровение Гермеса” и состоит в обнаружении множественной подвижности, игры[22] на месте какого‑то “окончательного смысла” и “последнего слова”[23]. Мы можем добавить, что черты герметического художника можно заметить и в Пушкине (естественно, не обсуждаемом Манном и Кереньи и едва ли знакомом каждому из корреспондентов), и в пушкинском образе Моцарта. Вообще, не будучи совсем неизвестным в истории Нового времени, герметический тип художника никогда не был преобладающим. Одной из отличительных его черт, помимо знаменитого протеизма и своеобразной “нецельности” (“Пока не требует поэта”), можно считать благосклонность и почтение к норме, к обычному и рядовому — “добрый малый, как ты да я да целый свет”: вот уж чего не встретишь ни у аполлонийских, ни у дионисийских гениев!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Переписка 1992–2004"

Книги похожие на "Переписка 1992–2004" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004"

Отзывы читателей о книге "Переписка 1992–2004", комментарии и мнения людей о произведении.