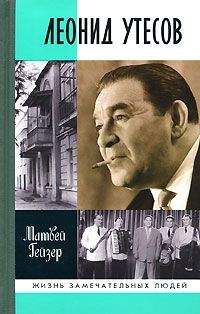

Леонид Юзефович - Самодержец пустыни

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Самодержец пустыни"

Описание и краткое содержание "Самодержец пустыни" читать бесплатно онлайн.

Новое, исправленное и расширенное почти вдвое издание книги «Самодержец пустыни» лауреата премий «Национальный бестселлер» (2001) и «Большая книга» (2009) Леонида Юзефовича, представляет собой документальную биографию одного из самых загадочных персонажей русской истории XX века. Барон Роман Федорович Унгерн-Штернберг (1885–1921) прославился не только своей жестокостью, но и небывалым утопическим проектом спасения умирающей европейской цивилизации по принципу ex oriente lux («свет с востока»). Белый генерал, буддист и муж китайской принцессы, в 1921 году он со своей Азиатской дивизией разгромил китайские войска в Монголии, освободив ее из-под власти Пекина, после чего вторгся в Советскую Россию, но был захвачен в плен и расстрелян. В книге объемом более 600 страниц (около 100 фотографий, многие из которых публикуются впервые) читателю предлагается совершить необыкновенное по экзотичности путешествие во времени и пространстве, погрузившись в атмосферу Гражданской войны на востоке России, монгольского буддизма и Серебряного века русской культуры.

В Монголии время имело иную плотность, чем в Европе. Нынешний ургинский хутухта был восьмым перерождением тибетского подвижника Даранаты, жившего двести с лишним лет назад; джунгарский хан Амурсана мог явиться в образе Джа-ламы с маузером на боку. Собираясь возродить северо-восточную часть империи Чингисхана, Семенов и Унгерн опирались на подмеченную Никитиным у забайкальских казаков способность сжимать “громадные пространства через их уподобление” – только тут речь шла о пространствах исторических, разделенных столетиями, а не верстами.

Человек из Куранжи

Григорий Михайлович Семенов родился 13 (25) сентября 1890 года в забайкальской станице Дурулгуевской, точнее в одном из ее караулов – Куранжинском, расположенном на правом берегу Онона. Его отец, Михаил Петрович, был местный уроженец, казак с сильной примесью бурятской и монгольской крови; мать, Евдокия Марковна, в девичестве Нижегородцева, происходила из крестьянской семьи.

Основным источником богатства караульских казаков был скот. В семеновских табунах ходило до полутора сотен лошадей, овечьи гурты насчитывали три сотни голов. Пастухи-буряты на зимние пастбища угоняли стада в Монголию, и хозяева часто ездили туда их проведывать. Отсюда любопытная закономерность – чем богаче казак, тем с большим уважением относился он к кочевникам по обе стороны границы, знал их язык, обычаи, имел представление о “желтой религии”. Объединенные принадлежностью к казачьему сословию, буряты и русские в пограничных с Монголией районах нередко роднились между собой. В караульских станицах люди со смешанной кровью составляли большинство. Напротив, крестьяне, особенно переселившиеся сюда после стольшинских реформ, кочевников презирали, их образ жизни полагали разновидностью безделья и постоянно стремились распахать принадлежавшие им степные угодья. Эти отношения скажутся на расстановке сил во время Гражданской войны в Забайкалье.

В Куранже, где большая часть жителей была неграмотна, Семенов-старший считался образованным человеком. Его домашняя библиотека хранилась “в семи ящиках”. Среди книг имелись сочинения по буддизму и по истории Монголии. Будущий атаман, как вся отцовская родня, с детства свободно говорил по-монгольски и по-бурятски. Мальчиком он много читал и в четырнадцать лет уговорил отца выписать какую-то газету, став “первым в Куранже подписчиком”.

По окончании двухклассного училища в Могойтуе он попробовал поступить в Читинскую гимназию и, как рассказывал один из его апологетов, “с полным успехом” выдержал экзамен, но “за отсутствием вакансий был вынужден остаться вне стен учебного заведения”. Два года ему пришлось просидеть дома, одолевая с репетитором курс гимназических наук и помогая отцу управляться со стадами. В лубочно-пропагандистских биографиях атамана говорится, что в это время он увлекся археологией и палеонтологией. За звучными терминами стоит вот что: Семенов нашел в окрестностях Куранжи какие-то кости (“кости мамонта”), каменный топор и “посуду из морских раковин величиной с тарелку”. Как раз тогда по распоряжению наказного атамана в станицах собирали всевозможные раритеты для войскового музея в Чите, куда он и отдал (“пожертвовал”) свои находки.

Детство Семенова всегда описывалось в агиографическом ключе (“в Могойтуе он буквально поражал свою родню по матери усидчивостью и трудолюбием”). Подчеркивались его простота, чувствительность, близость к народу.

Это должно было разрушить представления о нем как о беспринципном властолюбце и послушном вассале Токио. В том же стиле объяснялось, почему будущий атаман выбрал военную карьеру: “Сдача Порт-Артура страшно тяжело отозвалась на его впечатлительной натуре, тут же он решил сделаться офицером”.

В 1908 году Семенов поступил в Оренбургское казачье юнкерское училище и через три года вышел хорунжим в 1-й Верхнеудинский полк. Почти сразу он попал в Монголию, в военно-топографическую команду, производившую “маршрутные съемки”, а по окончании работ был оставлен в Урге. Одна из сотен Верхнеудинского полка охраняла там русское консульство.

Осенью 1911 года в Ургу съехались князья и высшие ламы; Халха готовилась провозгласить независимость. Начались уличные волнения. Ламы выходят из монастырей, толпа бьет стекла во дворце пекинского наместника-амбаня. Семенов привозит его в русское консульство, затем со своим взводом разоружает группу китайских солдат в центре города, чтобы они не провоцировали толпу, и берет под охрану Дайцинский банк. Правда, об этом известно только от него самого, изображавшего себя спасителем и перепуганного амбаня, и китайских солдат, и банка, которому якобы грозил “неминуемый грабеж и расправа со служащими”.

“Двадцати лет от роду, – напишет Семенов уже в эмиграции, преувеличивая, как всегда, масштаб собственных скромных акций, – мне пришлось впервые стать на путь политической деятельности, вмешавшись в создание истории страны великого Чингисхана”. Это выразилось в том, что ему поручили перевести на монгольский язык устав казачьей строевой службы и дали помощника-монгола, через которого он, видимо, обзавелся влиятельными знакомыми. “Намсарай-гун, кандидат на пост военного министра Монголии, изучал у меня современное военное дело”, – сообщается в его мемуарах. Между тем кандидат в министры брал уроки у вчерашнего юнкера исключительно по той причине, что других учителей, способных что-то объяснить ему на родном языке, поблизости не нашлось.

Разумеется, его труды высоко оценили новые друзья, “ставшие во главе правительства” независимой Халхи. Они обратились к русским военным властям с просьбой позволить ему начать работу “по организации национальной монгольской армии на современных началах”, проще говоря – поступить инструктором в военную школу. Этому помешал перевод в другой полк, хотя сам Семенов утверждает, будто консул, недовольный проявленной им инициативностью, потребовал выслать его в Россию.

Перед отъездом он загулял с монгольскими приятелями (“проводы затянулись”) и просрочил время, когда должен был выехать к новому месту службы. Ему грозило взыскание, но “власти национальной Монголии” не бросили в беде столь значительную персону, как двадцатилетний взводный в чине хорунжего. Правительство распорядилось немедленно по прибытии на очередной уртон (ямская станция) выдавать ему самых лучших лошадей. В итоге 350 верст от Урги до Кяхты на 12 переменных лошадях он проскакал за 26 часов вместо обычных трех дней. “Это, безусловно, рекорд для всадника, принимая во внимание гололедицу и жестокий мороз”, – замечает Семенов. Его биограф еще более безапелляционен: “Мировой рекорд скорости верховой езды на морозе”.

Описание этих подвигов завершается рассказом о встречах с Чойджин-ламой – главным в Халхе оракулом, родным братом Богдо-гэгена VIII и самой закрытой фигурой в его окружении. “Я часто беседовал с ним”, – уверяет Семенов, что очень малоправдоподобно. Будто бы Чойджин-лама обладал таким могучим даром предвидения, что уже тогда, в 1911 году, предсказал России “падение царской власти”, Гражданскую войну и даже “роль в ней” самого Семенова.

В Чите он окончил бригадную фехтовально-гимнастическую школу, в начале 1914 года попал в Нерчинский полк, стоявший на станции Гродеково под Владивостоком, и здесь, погонявшись по тайге за хунхузами, пришел к мысли, что его знание Монголии может пригодиться при дипломатической карьере, но в казачьем полку абсолютно бесполезно. Семенов решил выйти в отставку и поступить во владивостокский Институт восточных языков. Война помешала осуществить этот план.

Выше среднего роста, с необъятной грудью и громадной, рано полысевшей головой, он от природы обладал большой физической силой и ловкостью, а фехтовально-гимнастическая школы отточила эти данные. В его мемуарах попадаются сообщения типа: “Я встал и, подойдя к ближайшему, начал наносить ему удары в лицо”. Или: “Я нанес короткий удар в подбородок коменданту, сразу сваливший его с ног”. Позднее читинские газеты подобострастно писали, будто прежде всего богатырская сила и мастерское владение холодным оружием привлекли к атаману благосклонное внимание японцев, признавших в нем самурая по телу и духу.

Его личная храбрость вне сомнений. Как, впрочем, и решительность, и способность не терять самообладание в опасных ситуациях. Вдобавок ему сопутствовала удача – за всю войну он ни разу не был ранен. В ноябре 1914 года, когда прусские уланы захватили знамя Нерчинского полка, Семенов, с группой казаков возвращаясь из разведки, наткнулся на этих улан и сумел отбить у них полковой штандарт. За это он был награжден Георгием 4-й степени. В первые месяцы войны награды сыпались густо; через три недели, отличившись вновь, Семенов получил Георгиевское оружие, зато последующие три года его пребывания на фронте орденами не отмечены.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Самодержец пустыни"

Книги похожие на "Самодержец пустыни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Юзефович - Самодержец пустыни"

Отзывы читателей о книге "Самодержец пустыни", комментарии и мнения людей о произведении.