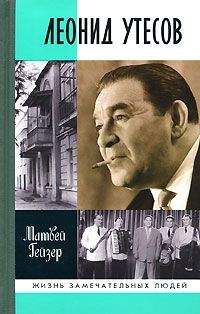

Леонид Юзефович - Самодержец пустыни

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Самодержец пустыни"

Описание и краткое содержание "Самодержец пустыни" читать бесплатно онлайн.

Новое, исправленное и расширенное почти вдвое издание книги «Самодержец пустыни» лауреата премий «Национальный бестселлер» (2001) и «Большая книга» (2009) Леонида Юзефовича, представляет собой документальную биографию одного из самых загадочных персонажей русской истории XX века. Барон Роман Федорович Унгерн-Штернберг (1885–1921) прославился не только своей жестокостью, но и небывалым утопическим проектом спасения умирающей европейской цивилизации по принципу ex oriente lux («свет с востока»). Белый генерал, буддист и муж китайской принцессы, в 1921 году он со своей Азиатской дивизией разгромил китайские войска в Монголии, освободив ее из-под власти Пекина, после чего вторгся в Советскую Россию, но был захвачен в плен и расстрелян. В книге объемом более 600 страниц (около 100 фотографий, многие из которых публикуются впервые) читателю предлагается совершить необыкновенное по экзотичности путешествие во времени и пространстве, погрузившись в атмосферу Гражданской войны на востоке России, монгольского буддизма и Серебряного века русской культуры.

В Урмии, как в своих мемуарах сообщает Семенов, Унгерн “взял на себя организацию добровольческой дружины из местных айсаров”. В его изложении дело обстояло следующим образом: поскольку армия начинала разлагаться, они с Унгерном “решили создать добровольческие дружины из инородцев”, дабы “оказать давление на русских солдат если не моральным примером несения службы в боевой линии, то действуя на психику наличием боеспособных, не поддавшихся разложению частей”.

Это обычное для Семенова желание – изобразить себя прозорливым государственным мужем, каковым он являлся якобы даже в те времена, когда был простым есаулом. На самом деле два ассирийских батальона под командой русских офицеров существовали в корпусе Баратова с весны 1916 года. Они были приданы забайкальским казакам и вместе с ними участвовали в операциях против курдов задолго до того, как Семенов с Унгерном появились в Персии. Из беженцев-ассирийцев была создана еще и партизанская дружина, “страшная по тысячелетней ненависти к курдам и персам”, как характеризовал ее Виктор Шкловский, в то время – помощник комиссара Временного правительства на Персидском фронте. Он встречал этих дружинников на урмийском базаре. Они шли “в штанах из кусочков ситца, в кожаных броднях, с бомбой за широким поясом, и персиянки показывали на них детям и говорили: “Вот идет смерть”.

Есть данные, что в действительности “айсары” ведут происхождение от арамейцев Сирии, но если даже и так, мнимые потомки хозяев Ниневии, “логовища львов”, оказались достойны своих апокрифических предков. Эти нищие и гордые обитатели гор проявили себя бесстрашными воинами. Шкловский пишет, что в боях сам патриарх Мар-Шимун и его епископы “ходили в атаку в штыки и дорезывали пленных”[30].

Как пишет Семенов, “блестяще” показавшие себя в боях “айсарские дружины” находились “под начальством беззаветно храброго войскового старшины барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга”. На самом деле ассирийские батальоны состояли под командой полковника Андреевского, командиром урмийской дружины считался “патриарх Востока и Индии”, а фактически ее возглавлял Ага-Петрос Элов, в прошлом – американский каторжник. При нем имелась группа русских инструкторов во главе с полковником Кондратьевым; в нее, по-видимому, и входил Унгерн. Об этом эпизоде своей жизни сам он никогда не вспоминал, разве что в разговоре с Оссендовским туманно упомянул некий давний план “поднять Азию на Германию”. Возможно, имелась в виду идея использовать ассирийские части на Западном фронте, но до дела так и не дошло.

О Лоуренсе Аравийском, с которым его будут сравнивать, Унгерн в то время вряд ли что-нибудь слышал, зато мог знать о Вильгельме Васмусе (Васмусе Персидском). Этот бывший германский консул в Бушире тоже принадлежал к числу тех европейцев, для кого Восток стал родиной души. Если Унгерн скоро выучит монгольский и китайский языки, будет одеваться как монгол и женится на маньчжурской принцессе, то Васмус владел классическим фарси и наречиями южно-персидских горцев, носил их одежду, соблюдал их обычаи, а в 1915 году взял в жены дочь племенного князя Ахрама. В его интерпретации этот брак символизировал союз двух древнейших ветвей арийской расы – иранской и германской. Под эгидой тестя Васмус начал собственную войну с Британской империей. Созданная им шпионская сеть раскинулась по всему Ближнему Востоку и доставила англичанам множество неприятностей, вплоть до поражения при Кут-эль-Амаре в апреле 1916 года. Отчасти благодаря информации Васмуса турки под командой немецкого генерала фон дер Гольца окружили и вынудили капитулировать 9-тысячный британский экспедиционный корпус[31].

Оптимальной формой государственного устройства Унгерн считал теократическую монархию, каковой была Монголия с 1911 года, но еще в Урмии он мог заметить, что на тех же основах строилось и самоуправление ассирийской общины. Духовная и светская власть принадлежала патриарху, и его сан передавался по наследству – правда, не от отца к сыну, ибо патриархи давали обет безбрачия, а от дяди к племяннику. Родословную этой династии предание возводило к Симону, единоутробному брату Иисуса Христа, казненному в Риме при Траяне.

В годы Гражданской войны Унгерн поведет борьбу не просто с выскочками-большевиками, а с очередной реинкарнацией тех демонических сил, которые, по его словам, создали III Интернационал “три тысячи лет назад”, в Вавилоне, и окончательно восторжествовали после падения двух противостоявших им великих империй – Романовых и Цинов. Подобные представления не слишком отличаются от ассирийского и монгольского вариантов того же мифа о пребывающем в мире древнем зле и того же обостренного войной чувства близости хтонических чудовищ, рвущихся на поверхность земли, но удерживаемых какой-то сакральной преградой.

Никитин, русский консул в Урмии, видел под Орамаром ассирийский каменный храм Марин-Мем – маленький, без окон и украшений. “Этот храм, – рассказывал он Шкловскому, – не был разрушен курдами. Мало того, они оставили в живых даже родню христиан, священников храма. Объяснялось это тем, что, по преданию, под этим храмом заключен Великий Змий, который вышел бы, если бы храм разрушили”.

Схожая легенда существовала в Монголии, где все окончилось менее благополучно. Роль посвященного Богородице несторианского храма здесь исполнял огромный камень в степи возле Утясутая; вместо Великого Змия под ним были заточены собранные отовсюду и заклятые неким ламой злые духи. Рассказывали, будто их выпустили на волю сами же унгерновцы. Не то из любопытства, не то желая отомстить монголам, перешедшим на сторону красных, они сдвинули с места священный камень и освободили пригнетенное им мировое зло.

Весной 1917 года забайкальцы в составе дивизии Левандовского совершили поход в персидский Курдистан. Среди них было много бурят, и спустя десять лет тот же урмийский консул Никитин, в эмиграции ставший евразийцем, увидел в этом походе проявление таинственных “ритмов Евразии”. Сравнение с персидским походом Александра Македонского он считал “мелодекламацией нашего лжеевропеизма”, настаивая на иной аналогии: “Кампания в Персии должна вызывать в памяти не македонские фаланги, а всадников Хулагу, тогда великого монгольского хана”.

Теперь Русская армия двинулась в эти края по воле Великого Белого царя, то есть Николая II, но за шестьсот с лишним лет мало что изменилось. Так же медленно тянется под знойным азиатским солнцем конная колонна, так же на развилке дорог направляет ее выставленный головным дозором “маяк” – “плосколицый скуластый казачина-бурят” со своей пикой и “всяким добром, притороченным к седлу”. Он – вылитый воин Хулагу, “зорко глядят раскосо поставленные глаза, стоит не шелохнется большеголовый, широкогрудый, мохнатый и злой конек его”. Немногим отличается от него и русский казак на такой же низкорослой лошадке. Он лишь пошире в плечах, выше ростом, и ноги ниже свисают под лошадиным брюхом: “Так и кажется иной раз, что конек его о шести ногах”.

Никитин вспоминал: “Эти освоители евразийских пространств, эти “пари”, как они сами меж собой перекликаются (“паря”, то есть “парень”. – Л.Ю.), поражали меня своей способностью быть у себя в самых глухих углах Центрального Курдистана. В этих гиблых местах наши читинцы, аргунцы, нерчинцы и другие рысили на мохнатых коньках своих, как у себя дома, ходили дозорами, разведывали, языка добывали, и все это проделывали, так сказать, в терминах своей забайкальской географии: ущелья оставались у них и здесь “падями”, курдские сакли – “фанзами”, курды – “манзами”, просо – “чумизой”, а кукуруза – “гаоляном”. Все плоды земные для наших “парей” были безразлично “ягодой”, будь то виноград, инжир или дыня”. Никитину кажется, что эта на редкость естественная приспособляемость типична для обитателей евразийских просторов, что она есть “свойство духа, как бы сжимающего громадные пространства через их уподобление”.

Доказывая, что Россия сочетает в себе черты Востока и Запада, евразийцы вспоминали киевского Святослава, половцев, монгольское иго, но серьезным аргументом в пользу этой идеи могли бы стать судьбы двух современников – Семенова и Унгерна. Для них Чингисхан, Хубилай и Хулагу были не просто элементами геополитической концепции, а реалиями того времени и тех мест, где жили и действовали они сами.

В Монголии время имело иную плотность, чем в Европе. Нынешний ургинский хутухта был восьмым перерождением тибетского подвижника Даранаты, жившего двести с лишним лет назад; джунгарский хан Амурсана мог явиться в образе Джа-ламы с маузером на боку. Собираясь возродить северо-восточную часть империи Чингисхана, Семенов и Унгерн опирались на подмеченную Никитиным у забайкальских казаков способность сжимать “громадные пространства через их уподобление” – только тут речь шла о пространствах исторических, разделенных столетиями, а не верстами.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Самодержец пустыни"

Книги похожие на "Самодержец пустыни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Юзефович - Самодержец пустыни"

Отзывы читателей о книге "Самодержец пустыни", комментарии и мнения людей о произведении.