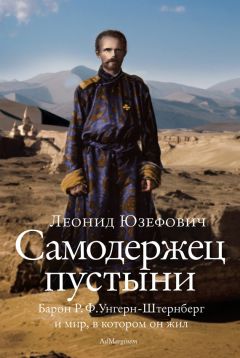

Леонид Юзефович - Самодержец пустыни

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Самодержец пустыни"

Описание и краткое содержание "Самодержец пустыни" читать бесплатно онлайн.

Новое, исправленное и расширенное почти вдвое издание книги «Самодержец пустыни» лауреата премий «Национальный бестселлер» (2001) и «Большая книга» (2009) Леонида Юзефовича, представляет собой документальную биографию одного из самых загадочных персонажей русской истории XX века. Барон Роман Федорович Унгерн-Штернберг (1885–1921) прославился не только своей жестокостью, но и небывалым утопическим проектом спасения умирающей европейской цивилизации по принципу ex oriente lux («свет с востока»). Белый генерал, буддист и муж китайской принцессы, в 1921 году он со своей Азиатской дивизией разгромил китайские войска в Монголии, освободив ее из-под власти Пекина, после чего вторгся в Советскую Россию, но был захвачен в плен и расстрелян. В книге объемом более 600 страниц (около 100 фотографий, многие из которых публикуются впервые) читателю предлагается совершить необыкновенное по экзотичности путешествие во времени и пространстве, погрузившись в атмосферу Гражданской войны на востоке России, монгольского буддизма и Серебряного века русской культуры.

Фронт замирает у Оловянной, затем Лазо внезапно переходит Онон. Наступление началось на Пасху, когда семеновцы отмечали праздник, а сам атаман уехал кутить в Харбин. Он срочно возвращается, но положение уже безнадежно. Своим последним оплотом Семенов сделал пограничную пятивершинную сопку Тавын-Тологой, укрепив склоны окопами и рядами колючей проволоки, однако не удержал ее и был отброшен в Китай.

Лазо вступил в переговоры с представителями китайской военной администрации. Те прибыли на встречу с положенными по этикету безделушками в качестве подарков, а командующему преподнесли мешок дефицитного сахарного песка. Хозяин усадил гостей пить чай у себя в вагоне, и тут выяснилось, что подаренный песок сильно подмочен. Лазо приказал адъютанту немедленно, любыми путями раздобыть рафинад. С трудом сумели отыскать несколько кусков. Лазо гордо выставил их на стол и, как пишет его жена, “в разговоре с китайцами сделал тонкий намек на то, что русские люди предпочитают пить чай с рафинадом и не любят сахарный песок, в особенности если он подмочен”.

На этой благостной ноте Ольга Лазо заканчивает свои воспоминания о борьбе мужа с Семеновым, но ощущение хаоса подспудно присутствует даже в них. Семеновский офицер, спустя десять лет напечатавший в харбинской газете “Наш путь” заметки об этих днях, вспоминает какие-то свои командировки, поездки на паровозном тендере, стрельбу, бегство, случайных попутчиков, но постепенно начинает казаться, что автор ясно помнит лишь одно – то, как от поджигаемой красными и белыми степи небо все время затянуто дымной пеленой. Каждый новый день разгорается незаметно и так же незаметно переходит в ночь. Над миром властвуют сумерки. Это ощущение пронизывает весь его сбивчивый рассказ, чья главная историческая ценность состоит в нарастающем при чтении чувстве тревоги от многократно и на разные лады повторяемого: “Свет солнца, притемненный дымкой степного пала, казался не дневным, а вечерним”.

2Из мемуаров Семенова следует, что Унгерн присоединился к нему в конце ноября или в начале декабря 1917 года. Произошло это на станции Даурия, где размещался лагерь германских и турецких военнопленных. Из них Унгерн сколотил что-то вроде военно-полицейской команды, которая быстро покончила с гарнизонной солдатской вольницей и грабежами в пристанционном поселке. С тех пор у некоторых семеновских офицеров остались вестовые-турки, славившиеся умением варить кофе.

Неясно, когда Унгерн покинул Персию, но путь из Урмии в Даурию пролег через Ревель. Сохранившийся в бумагах Арвида Унгерн-Штернберга рукописный рассказ Альфреда Мирбаха, мужа сестры Унгерна, частично заполняет временной пробел между двумя его экзотическими должностями – инструктором ассирийских дружин и начальником пленных немцев, усмиряющих буйства своих русских охранников.

Мирбах сообщает, что осенью 1917 года они с Унгерном и братом Унгерна по матери, Максимилианом Хойнинген-Хюне, оказались в Иркутске. Как и зачем все трое туда попали, из его воспоминаний понять нельзя, но дело проясняется, если вспомнить, что Мирбах тогда отбывал ссылку на севере Иркутской губернии, в Балаганске. Перед войной он возглавлял Охранное отделение в Лодзи и еще двух южных округах Царства Польского и сохранил тесные связи с жандармским полковником Мясоедовым, раньше служившим в Польше. В 1915 году Мясоедова обвинили в шпионаже в пользу Германии, судили и повесили, а Мирбах, тоже угодивший под суд, отделался ссылкой. Хаос и растущее влияние большевиков заставляли опасаться за жизнь бывшего жандарма и, видимо, по просьбе сестры Унгерн с 17-летним Максимилианом отправился в Сибирь. Они вывезли Мирбаха из Балаганска в Иркутск, и туда же затем приехала его жена.

В то время уже не нужно было обладать прозорливостью Чойджин-ламы, чтобы предсказать надвигающуюся Гражданскую войну. Зная, что Семенов находится в Забайкалье, Унгерн решил ехать к нему. Мирбах собирался составить ему компанию, но в конце концов передумал. Брать с собой жену и ее юного брата было рискованно, отправлять их домой одних – опасно. Втроем они отправились обратно в Ревель, а Унгерн – в Даурию. Скорее всего с этой ситуацией связана и смерть его отчима Оскара Хойнинген-Хюне, чуть позже при невыясненных обстоятельствах убитого или умершего в Красноярске. Иначе как тревогой за судьбу сына и дочери невозможно объяснить его появление там в начале 1918 года.

В мемуарах Семенов пишет, что успех “самых фантастических” его предприятий стал возможен благодаря “тесной спайке” с бароном. Первые месяцы их эпопеи – это героический период движения. Вожди его бедны, одиноки, гонимы и красными, и старой администрацией КВЖД во главе с неблагодарным Хорватом, забывшим, что они поймали и расстреляли претендовавшего на его место харбинского большевика Аркуса. Этот период изобилует историями о чудесах, какие обязательно существуют в официальной мифологии тех режимов, чьи создатели взялись ниоткуда, из полнейшей безвестности, как Семенов. Такие истории придают им подобие легитимности. Случайность тут всегда играет важнейшую роль, ибо в ней являет себя божественный промысел, а смекалка и отвага, как у младшего сына в сказке, становятся главным оружием героя в борьбе с вооруженной до зубов неправдой. Здесь атаман и барон с горсткой верных сподвижников разоружают тысячи развращенных большевистской пропагандой нижних чинов, члены Маньчжурского Совета пасуют перед воинским эшелоном, где якобы находятся казаки, а на самом деле никого нет. Свечи, зажженные в окнах пустых вагонов, обманывают большевиков, а китайские солдаты пугаются покрытого брезентом бревна, принимая его за пушку, и послушно выполняют предъявленные им требования.

В январе 1918 года Семенов назначил Унгерна комендантом Хайлара – крупного железнодорожного узла и второго по численности русского населения города в зоне КВЖД. Поначалу местная публика не приняла его всерьез, но он быстро показал, на что способен: военный врач Григорьев, публично выступавший против невесть откуда свалившегося на хайларцев барона, был расстрелян без суда. Впервые в жизни Унгерн отдал приказ убить человека, но не похоже, чтобы при этом его терзали сомнения или угрызения совести. Оправдываясь перед Семеновым, он ссылался на то, что “в условиях зарождающейся Гражданской войны всякая гуманность и мягкотелость должны быть отброшены”. Для него это было тем проще, что в его распоряжении находилась сила, абсолютно чуждая любым интеллигентским слабостям. Семенов потому и отправил Унгерна в Хайлар, что там был развернут штаб монгольской “бригады”.

Ее появление у семеновцев имело свою предысторию. В 1916 году, во время волнений во Внутренней Монголии, восстали харачины, самое воинственное из монгольских племен. Год спустя, теснимые китайцами, они совершили набег на Цеценхановский аймак Халхи; в бою с ними был ранен будущий председатель Монгольской Народно-Революционной партии Сухэ-Батор, в то время – пулеметчик войск ургинского правительства. Потерпев неудачу, харачины двинулись в Баргу и в сентябре 1917 года подошли к ее столице – Хайлару. Их насчитывалось около 800 всадников под командой князя Фушенги. Его наследственные владения были конфискованы в пользу переселенцев из Китая, в качестве компенсации он получил чин полковника китайской армии с соответствующим жалованьем, но это не помешало ему возглавить мятеж.

Под Хайларом к нему присоединился отряд чахарского князя Баир-гуна, в прошлом – соратника легендарного Тогтохо. Оба получили тайную помощь от Японии. У Фушенги была рота переодетых в монгольское платье японских солдат при семи офицерах, у Баир-гуна – четыре орудия с японской обслугой. Из них повстанцы принялись бомбардировать город с окрестных сопок. Азиатская его часть загорелась и была разграблена, а русские кварталы, прилегавшие к железнодорожной станции, спасли от разгрома проезжавшие в это время с фронта уссурийские казаки.

Китайский гарнизон разбежался, но скоро начались столкновения между харачинами и чахарами с одной стороны, и бар гутами – с другой. Те и другие были монголами, но олицетворяли собой две крайние тенденции в монгольском мире: первые, согнанные китайцами со своих земель, стали скитальцами и профессиональными грабителями, вторые отчасти перешли к оседлому образу жизни. Местный князь Линшэн требовал от пришельцев покинуть пределы Барги; те отказывались, поскольку идти им было некуда. Ситуация сложилась тупиковая, и чтобы как-то ее разрешить, в декабре 1917 года в Хайларе собрались восточно-монгольские князья и ламы. Эту “конференцию” организовали японцы, и они же позвали на нее Семенова. С благословения или по прямому совету состоявшего при нем капитана Куроки атаман предложил делегатам выход из тупика: харачины и чахары остаются в Барге, но поступают к нему на службу, благодаря чему получают средства к существованию и прекращают грабежи. Фушенга согласился; его всадники составили в ОМО отдельную “бригаду”, для контроля над которой требовался человек с железной рукой. Унгерн полностью отвечал этому условию. Фактически он взял на себя командование монгольской “бригадой”: все важнейшие вопросы решались русскими и японскими офицерами, Фушенга царствовал, но не управлял.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Самодержец пустыни"

Книги похожие на "Самодержец пустыни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Юзефович - Самодержец пустыни"

Отзывы читателей о книге "Самодержец пустыни", комментарии и мнения людей о произведении.