Сергей Алексеев - Дж. Р. Р. Толкин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

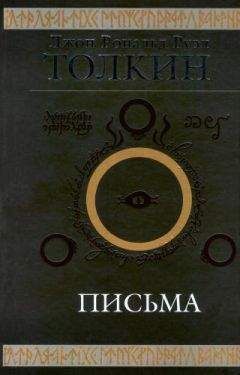

Описание книги "Дж. Р. Р. Толкин"

Описание и краткое содержание "Дж. Р. Р. Толкин" читать бесплатно онлайн.

Дж. Р. Р. Толкин — человек-парадокс. Во всем — и в жизни, и в литературе. Поэтому и эта книга — не «обычная» биография, а, скорее, биография творчества на фоне времени, попытка увидеть человека в срезе его исторической эпохи. Какие же задачи ставил перед собой автор подобной биографической книги о Толкине — не филолог, не писатель, не журналист, а всего лишь российский историк культуры? Во-первых, рассмотреть в целом литературное творчество Толкина в ныне доступной полноте через призму его мировоззрения — задача, далеко не всегда успешно решаемая авторами, чье мировоззрение весьма удалено от толкиновского. Во-вторых, показать Толкина как свидетеля и участника событий его чрезвычайно бурной эпохи — задача, специального решения которой, наверное, впору ждать именно от историка. Наконец, в-третьих, — исследовать место Толкина в истории жанра «фэнтези». А через призму его творчества окинуть взором и саму эту историю на ранних стадиях, ещё далеких от нынешнего поточно-шаблонного производства.

Как бы то ни было, в «Книге забытых сказаний» нет еще и следа этих идей. Дар заключается только в том, что «люди должны иметь свободную волю, посредством чего в узах сил, и веществ, и перемен мира смогут выстраивать и замышлять жизнь свою даже помимо первоначальной Музыки Айнур, каковая подобна року для всех иных существ». Как сказано далее, с этим же «даром силы» сопрягается то, что «Дети Людей лишь краткое время обитают в мире живыми и все же не исчезают полностью до конца». Легкое изменение позже превратило эту фразу в упоминание о даре смерти. Но в первоначальном виде явно говорится только о бессмертии души. У раннего Толкина дары Бога людям понимаются почти так же, как у Фомы Аквинского: почти абсолютная свобода воли и выбора, сопряженная с бессмертием души и загробной ответственностью.

Итак, мировоззрение автора «Книги забытых сказаний», несомненно, вполне христианское, хотя, может быть, и не вполне еще устоявшееся в католической ортодоксии. Важно отметить, что многие «сомнительные» точки толкиновского «вторичного мира» являются на деле результатом изменения его юношеских построений. Но христианское содержание самих этих построений очевидно.

Толкин, несомненно, в перспективе готовил свой почти законченный эпос к публикации. Первым опытом стало выступление весной 1920 г. с «Падением Гондолина» в оксфордском Эссе-Клубе. Сказание было встречено студенческой аудиторией с интересом и энтузиазмом. Толкин мог надеяться на благодарных читателей, пусть сравнительно немногочисленных, тем паче что стихи, осознанные теперь как фрагменты «Легендариума», уже понемногу печатались. Однако в те же весенние месяцы 1920 г. Толкин осознал, что искать публикатора просто не на что — «почти» оказалось непреодолимым. «Забытые сказания» навечно остались «вчерне», пусть большей частью и вполне завершенным черновиком.

Однако нельзя сказать, что они полностью выпали из памяти автора. Появлялись одна за другой версии «Сильмариллиона», а некоторые «Забытые сказания» становились основой для размышлений или отдельных ветвлений сюжета. Такова была судьба «великих сказаний» о Берене, Турине и Туоре, особенно двух последних, — для них «Забытые сказания» оставались базовыми версиями вплоть до послевоенного периода. Собственно, «Падение Гондолина» Толкин никогда полностью и не переработал, и первоначальная версия так и осталась на значительной части протяженности для него «основной». Он ссылался на нее ещё в эссе начала 1970-х. Точно так же никогда не переписывал он и трагическое сказание «Науглафринг», которое должно было увенчать сагу о Хурине и Турине. Единственной альтернативой пространному повествованию «Книги» остается краткая версия из «Сильмариллиона» 1930 г., а также ряд позднейших заметок. Впрочем, здесь Толкин гораздо дальше оторвался от версии «Книги», чем с «Падением Гондолина», основная канва которого изменений не претерпела.

И ещё один, весьма для Толкина показательный, метод использования «Книги забытых сказаний» мы находим в его позднейших сочинениях. «Первобытная» мифология книги в период написания «Властелина Колец» стала мифологией «людской», полной заблуждений и фантазий. Так, отрицательный образ демонических гномов, служащих Мелько, рождающихся из камня и уходящих в него же, — ставший невозможным после «Хоббита» — в Приложениях к роману истолковывается как людской вымысел. «Мифологическое» представление об эгоистичных, равнодушных, отгораживающихся от мира «богах» Валар в поздних текстах также толкуется в качестве человеческого заблуждения. Таким образом, даже в финальной форме «традиции» Толкин вполне мог вписать в неё «Книгу» — как свод человеческих мифов, как пусть искаженную, но в основах подлинную и ценную память людей Средиземья о Древних Днях.

Фаза вторая: меняя жанры и имена

Второй этап становления «Сильмариллиона» приходится на 1921–1928 гг. Преимущественно этот этап совпадает со временем работы в Лидсе. Сначала Толкин ещё экспериментировал с переработкой «Забытых сказаний». Он сел переписывать «Падение Гондолина», причем дал Туору имя короля Гондолина Тургон, — и почти сразу забросил текст, без перерыва перейдя к повествованию о приходе изгнанников Нолдоли (гномов, gnomes) в Великие Земли. Это сказание постигла та же судьба — оно было заброшено в зародыше. Вскоре после того Толкин вновь попытался обновить «Падение Гондолина», создав на эту тему эпическую поэму. Поэма продвинулась всего на сто тридцать строк, оставшись просто стихотворным конспектом прежнего сказания и введя лишь немного мелких новых деталей. Герой (не сразу) снова стал Туором, а король — Тургоном. На этом Толкин остановился. Как ему показалось, он нашел новое и удачное жанровое выражение для наиболее полюбившихся сюжетов.

«Мифология» в целом была не забыта, но обработка ее в целостное произведение прекратилась, как и вообще прозаическое творчество на её темы. Признав опыты по переработке «Забытых сказаний» неудачными, Толкин обратился к сочинению героических поэм. Складывал он их аллитеративным стихом, в подражание древнеанглийской эпической поэзии. Самым первым аллитеративным опытом на темы «Легендариума», что неудивительно, стал новый старт «Баллады об Эаренделе». Но Толкин только описал на единственной странице уход эльфов из разрушенного Гондолина под предводительством Туора (которому едва не дал имя англосаксонского героя или великана Вады) — и оборвал работу. «Эарендел» вновь не писался…

Быстро забросив, таким образом, аллитеративную «Балладу об Эаренделе», Толкин сел за «Балладу о Детях Хурина». Работа над ней и составляет основное содержание этого этапа создания «Легендариума». Примерно за четыре года Толкин написал первые песни «Баллады», затем стал переписывать ее с начала, сочинил также несколько сюжетно связанных стихотворений, в том числе неоконченную поэму о «Бегстве Нолдолов».

Хронология написания более или менее установлена К. Толкином. В начале 1926 г. Толкин отправил на Анакапри своему учителю Р. У. Рейнольдсу аллитеративную поэму о Турине в сопровождении написанного как раз по этому случаю «Эскиза мифологии» (об этом упоминается в дневниковом фрагменте за август 1926 г.). «Баллада о детях Хурина» писалась в период работы Толкина в Лидсе. В октябре — декабре 1925 г. он уже принял назначение в Оксфорд. Летом 1925 г. началась работа над «Тинувиэлью» («Лэйтиан»), начало которой также было отослано Рейнольдсу. Обоснованным выглядит предположение издателя, что работа над «Турином» была прекращена ради «Тинувиэли».

Неоконченная поэма, как уже сказано, существует в двух редакциях. Первая, вероятно, ненамного старше второй. Ряд признаков указывает даже на то, что работа над второй редакцией началась, когда первая еще не была оборвана. Вторая редакция гораздо более развернута, чем первая. В первой Толкин остановился на описании пребывания Турина в эльфийском подземном городе Нарготронд — после бегства из королевства лесных эльфов, дикарской жизни, пленения орками. Во второй редакции Толкин оставил героя намного раньше — в пиршественном зале короля лесных эльфов Тингола, перед изгнанием. В поэме имеется множество перемен в именах — характерная черта творчества Толкина в эти годы, — не все из которых проведены последовательно. Некоторые исправления вносились очень поздно, уже после 1930 г. Именно здесь король эльфов Великих Земель, воспитатель Турина и отец Лутиэн, окончательно (почти) становится Тинголом.

Неоконченная аллитеративная поэма «Бегство Нолдолов» была написана, вероятнее всего, в начале 1925 г. и стала последним аллитеративным сочинением автора непосредственно на темы «Легендариума». Нельзя в этой связи не обратить внимания, что вторая редакция большой поэмы обрывается как раз на том, что менестрель Тингола поет о бегстве Нолдор. Не предназначалась ли эта поэма для вставки? Она выглядит почти как непосредственное продолжение оборванного текста. На это недвусмысленно указывает и заголовок самой ранней рукописи: «Бегство гномов, как о нем пелось в Чертогах Тингола». Очевидно, это и завело Толкина в тупик. Он понял, что сконструировать поэму по типу «Беовульфа», включающую пересказы иных, более древних сказаний, получается не очень — он явно стремился излагать все сказания целиком. Он вернулся к жизни Турина в Нарготронде, начал описывать его пребывание там — и остановился окончательно. Работа над «Детьми Хурина» завершилась, чтобы не возобновиться — в прежнем формате. В начале 1930-х гг. Толкин сел было пересказывать вторую редакцию рифмованными двустишиями. Однако в этой поэме всего сто семьдесят строк, на последней она внезапно прерывается.

Турин Турамбар («Властелин Судьбы»), наверное, даже в итоговой версии «Легендариума» оставался наиболее «языческим» из людских положительных героев Толкина. В принципе, это объяснимо, поскольку именно этот могучий воитель, победитель Дракона, сам побежденный проклятием Моргота, в отличие от своих сородичей Берена и Туора, напрямую восходит к прототипам из языческого эпоса. Как определял сам Толкин, «фигура Турина, можно сказать (коли захочется, хотя это и не слишком полезно), произведена из элементов Сигурда Вельсунга, Эдипа и финского Куллерво». И именно к образу Турина, как видим, Толкин обращается в 1920-е гг., вскоре после завершения (точнее, отложения в сторону) «Книги забытых сказаний». «Дети Хурина», поэма, созданная в подражание англосаксонской эпике, — едва ли не апофеоз языческого в мире Толкина, во всяком случае, максимальное приближение его к «первобытности». Мир поэмы богооставлен во всех смыслах. Сверхъестественное безразлично или враждебно к людям и эльфам, судьба против них. От проклятия Моргота не скрыться, он предстаёт практически всемогущим. Показательны строки, которыми Толкин провожает людей, доставивших после долгих мытарств маленького ещё Турина к хранимому двору эльфийского короля Тингола. Про себя люди надеются:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дж. Р. Р. Толкин"

Книги похожие на "Дж. Р. Р. Толкин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Алексеев - Дж. Р. Р. Толкин"

Отзывы читателей о книге "Дж. Р. Р. Толкин", комментарии и мнения людей о произведении.