Сергей Алексеев - Дж. Р. Р. Толкин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Дж. Р. Р. Толкин"

Описание и краткое содержание "Дж. Р. Р. Толкин" читать бесплатно онлайн.

Дж. Р. Р. Толкин — человек-парадокс. Во всем — и в жизни, и в литературе. Поэтому и эта книга — не «обычная» биография, а, скорее, биография творчества на фоне времени, попытка увидеть человека в срезе его исторической эпохи. Какие же задачи ставил перед собой автор подобной биографической книги о Толкине — не филолог, не писатель, не журналист, а всего лишь российский историк культуры? Во-первых, рассмотреть в целом литературное творчество Толкина в ныне доступной полноте через призму его мировоззрения — задача, далеко не всегда успешно решаемая авторами, чье мировоззрение весьма удалено от толкиновского. Во-вторых, показать Толкина как свидетеля и участника событий его чрезвычайно бурной эпохи — задача, специального решения которой, наверное, впору ждать именно от историка. Наконец, в-третьих, — исследовать место Толкина в истории жанра «фэнтези». А через призму его творчества окинуть взором и саму эту историю на ранних стадиях, ещё далеких от нынешнего поточно-шаблонного производства.

Парадокс, но именно когда мореход стал Эльфвином, Золотая Книга обрела место в истории и некую полноту. В ней показан мир, каким его видел новокрещенный англосакс на излете «темных веков» (VIII–IX), мир, в котором было место и Благой Вести, и преданиям об эльфах… Автор «Беовульфа» упрекал данов за то, что те «молились идолам, не чтили Всевышнего», — в рассказе о нападении тролля на королевский дворец сходным образом видел мир и вполне ортодоксальный король-писатель Альфред в конце IX в. Естественно, таково же содержание Золотой Книги Эриола. Сам Толкин спустя десятилетия определял с некоторым пренебрежением свое тогдашнее творение так: «Она представлялась не более чем еще одной первобытной мифологией, хотя более согласованной и менее «дикарской». Вдохновленный любимой «Калевалой» Лённрота, Толкин задался целью подобным же образом «воссоздать» (только в кавычках, увы) утраченный англосаксонский эпос переломной эпохи — с массой, пусть облагороженных, языческих черт, с печалью по уходящей архаике, с весьма неясной христианской перспективой.

Правящие миром духи Валар здесь еще не столько «ангельские сущности», сколько «языческие боги» (как они прямо и определены в одном из ранних словарей), способные на проявления жестокости, лености, равнодушия. Само описание их явственно перекликается с «Видением Гюльви» из Младшей Эдды (кстати, следы этого, по меньшей мере структурные, сохраняются и в позднейшей «Валаквэнте»). Но, с другой стороны, миром КЗС правит уже Единый, а Валар — его творения и слуги, причём не вполне «падшие». Их обитель, Валинор, как увидим, достаточно внятно ассоциируется в стихах и заметках этого времени с Чистилищем. А Манвэ и Улмо — и позднее самые мудрые и благочестивые среди Валар, самые близкие к Эру — уже в «Книге» обладают чертами ангелов-хранителей мира, перекликаясь с образами архангелов Михаила и Гавриила в католическом средневековом предании. Но — в умышленном смешении христианского и языческого — это не мешает Толкину в одном из набросков прямо сопоставить Манвэ с Воданом. С другой стороны, и Враг, Моргот, на протяжении «Книги» постепенно всё явственнее обретает черты дьявола (каковым, по сути, и является уже в толкиновском «прологе на небесах», в первоначальной версии Айнулиндалэ).

Мера отражения христианских убеждений автора в произведении менялась. В основном Толкин был склонен «камуфлировать» свои взгляды. В одном месте «Сказаний» он сперва написал: «Кто знает, придет ли когда-нибудь от них (Валар) спасение мира и освобождение людей и эльфов. Некоторые говорят, что это не так и что надежда живет только в далекой стране людей, но как такое может быть, а не знаю». Намек на Страну Завета был заключен в скобки со знаком вопроса, а при переработке текста исчез. Действительно, откуда рассказчику-эльфу знать о богоизбранном народе и грядущем приходе Спасителя?

С иной ситуацией сталкиваемся в мифе творения («Музыка Айнур»). Первоначально при сотворении мира «Солнце с Луною отпускаются на пути свои и обретают жизнь» — так, как и сказано в Книге Бытия. Однако, переработав текст, Толкин принес библейское представление в жертву созданному им мифу о Двух Древах, освещавших родину Эльфов на Заокраинном Западе, их ужасной гибели и лишь последующем сотворении Солнца и Луны. Фраза исчезла, а весь фрагмент подвергся переделке. Написав «астрономический» миф, Толкин последовательно сокращал его в каждой новой редакции «Сильмариллиона». Как видно из черновиков последней редакции, в конце жизни автор вообще предполагал отбросить этот миф, всецело приняв библейскую космогонию. В немалой степени его желание было обусловлено не раз выражавшейся Толкином тревогой по поводу того, что его вымышленный мир слишком принимается на веру.

В любом случае «Книга забытых сказаний» пронизана христианским монотеизмом. С этой точки зрения наиболее показательно, разумеется, унаследованное и окончательным «эпосом» сказание об «Айнулиндалэ» — Музыке Айнур. Этот великий гимн ангельских духов перед троном Творца возвещает начало мира, но и приводит одного из величайших Айнур (Мелько) к падению. Это единственное из «сказаний», эволюционировавшее к «Сильмариллиону» напрямую. Творец Илуватар (в черновике — Илу, древняя семитская форма библейского именования Бога) — «Господь Вечности, пребывающий за пределами мира; тот, кто создал его, и не от него и не в нем, но любит его». Рассуждении Илуватара о Промысле, теодицее, месте и роли зла, очевидно, относятся к области католического богословствования. В первой редакции «Музыки» Толкин отдал дань августиновским идеям благой и полезной обусловленности даже злых поступков: «И он (Мелько), и все вы, и даже те существа, что должны теперь жить средь его зла и сносить через Мелько несчастья и печаль, ужас и бесчестье, возгласят в конце, что это лишь служило великой моей славе и делало тему достойней для слуха, Жизнь достойней для жития, а Мир столь чудесным и дивным, что изо всех дел Илуватара сие (попущение выбора Айнур) будет названо мощнейшим и прелестнейшим». Позже эти рискованные утверждения исчезают, и в редакции 1951 г. остается приемлемая для любого чада Римской церкви томистская теория последовательного обращения Творцом попущаемого (ради свободы) зла во благо. Впрочем, Толкин закономерно обращается к этой теме раз за разом и в иных произведениях.

Идея духов-мироправителей, Валар, именуемых иногда у людей богами, давала почву дли упреков Толкина то в гностицизме, то в неоязычестве. Обвинения эти беспочвенны. Как раз в итоговой версии толкиновской мифологии Валар — Powers, Силы, духи второго «ангельского порядка» (по схеме Ареопагита и по определению самого Толкина). Они подчинены Творцу, вошли в мир и приняли участие в его создании согласно воле Эру, Единого, тогда как первый акт творения совершен самим Эру Илуватаром. Здесь нет гностического противопоставления истинного бога и ложных демиургов, творящих материю против его воли. Нет и языческого обоготворения природы. Валар не воплощают природных явлений и не требуют божеских почестей.

Иная картина в «Забытых сказаниях»: здесь концепция Валар почти диаметрально противоположна. После сотворения мира между Айнур произошел спор. Те, «кто в своей музыке был поглощен думами о промысле и замысле Илуватара и пекся только о том, чтобы изложить его, не украшая какими-то собственными изобретениями», остались с Творцом. Другие (в их числе Мелько) откололись от остальных и «умоляли Илуватара позволить им поселиться в пределах мира». Они вызываются быть хранителями, но, как выясняется в дальнейшем, двигали ими гордыня и жажда власти над Детьми Илуватара — прежде всего людьми. «Всецело прозревая сердца их, Илуватар все же внял желанию Айнур». Валар спускаются в мир, и первым из них в огне низвергается Мелько. В ранней версии эти духи, по мере развития сюжета многократно проявляющие гордыню, близорукость и эгоистичность, — действительно вполне «языческие боги». И если Мелько и его присные — очевидные демоны, то Валар Валинора (за редкими исключениями) в «Книге» — существа полудемонической природы, прикованные к земле и аиру в наказание за свою гордыню, хотя и не последовавшие за мятежом Люцифера.

А что такое тогда сам Валинор? «Блаженные острова» на западе восходят к кельтской мифологии. Ирландские христиане изредка отождествляли их с «земным раем». Ранний Толкин нашел им иное место в христианской космологии. Во фрагменте, рассказывающем о судьбах людей после смерти (он весьма далек от идей, заложенных в «Сильмариллионе»), говорится, что одних грешников Мелько утаскивает в подземный мир, а других ждет заключение на севере Валинора, где правят духи смерти во главе с Мандосом. Но большинство людей отправляется на юг, в преддверие Валинора — область Хаббанан (Эруман). В этой обители душ они ведут унылое, но не безнадежное существование, ожидая Великого Конца. Некоторых из них Валар призывают в Валинор. Грешник может пройти в Валиноре очищение в огненной купели Фаскалан, как это сделали Турин и Ниэнори, над которыми тяготели грехи невольного инцеста и самоубийства.

В словаре, связанном с «Забытыми сказаниями», одно из названий Эрумана переводится как «Чистилище». Дальнейшее сопоставление проводится просто: Мандос — Лимб, область немучительного заточения «умеренных грешников». Собственно Валинор оказывается аналогом «лона Авраамова» в дозаветном мире.

Второй «острый угол» в мифологии Толкина — явственно отдающая платонизмом концепция того, что «смерть есть дар Единого людям», освобождение от бренного мира. Сам Толкин в письме владельцу католического книжного магазина П. Гастингсу был вынужден признать, что это, по всей вероятности, «дурная теология». Приведенные им в свое оправдание аргументы (он-де смотрит на смерть через призму вторичного, а не подлинного мира) становятся чуть яснее при изучении истории идеи. Она появляется сравнительно поздно, в написанной в 1930-х гг. незаконченной фантастической повести «Забытая дорога». Здесь теорию смерти-дара излагает своему сыну нуменорец Элендил, отвергая Сауроновы посулы бессмертия. Много позже, уже после «Властелина Колец», Толкин вполне ортодоксально расставил все точки над i в специально посвященном этой теме «Разговоре Финрода и Андрет».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

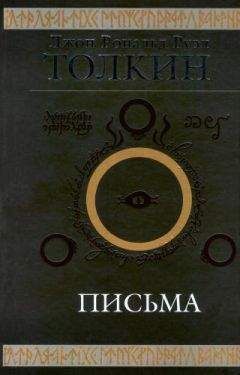

Похожие книги на "Дж. Р. Р. Толкин"

Книги похожие на "Дж. Р. Р. Толкин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Алексеев - Дж. Р. Р. Толкин"

Отзывы читателей о книге "Дж. Р. Р. Толкин", комментарии и мнения людей о произведении.