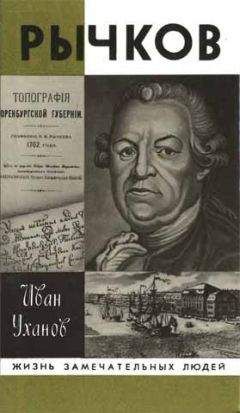

Иван Уханов - Рычков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Рычков"

Описание и краткое содержание "Рычков" читать бесплатно онлайн.

В энциклопедиях Петр Иванович Рычков представлен по-разному: в одной назван смелым и неутомимым путешественником-естествоиспытателем, в другой — историком и географом, в третьей — писателем, в четвертой — ученым, первым членом-корреспондентом Российской Академии наук… Кем же он был на самом деле? Оказывается, и тем, и другим, и третьим, И четвертым одновременно. Многогранный подвижнический талант Рычкова получил высокую оценку В. Татищева, М. Ломоносова, Екатерины II и многих выдающихся соотечественников. Настоящая книга открывает малоизвестное широкому читателю доброе имя русского патриота.

Описав места залегания различных глин, «которым внутри России в доброте подобные едва сыщутся ли», Рычков на этом не останавливается. Он поясняет, где и какую глину можно применять. Чебаркульская белая глина, найденная в Исетской провинции, оказалась пригодной для изготовления высшего качества фарфора, и ее обозами стали отправлять в Санкт-Петербург на специальную фабрику. Кизильскую глину использовали для беления печей и изб, в гончарном деле, ибо «сделанные из нее горшки сильный огонь выдерживают».

Рассказав о нефтяных ключах близ татарского села Сергеевка, Рычков сообщает, что нефть имеется и на самой южной оконечности Оренбургского края. «На Заяицкой же степи, от Оренбурга в полуденную сторону верховой езды дней двенадцать, в вершинах Сагыз (которая впадает в реку Эмбу), на степи, в полуверсте от той речки, есть нефтяное место, которое по-тамошнему Смоляным называют, в длину сажен на полтораста, а в ширину до ста сажен. Эта материя как бы постоянно кипит, но не горяча; и если верблюд или лошадь зайдет в это место, то так увязнет, что и вытащить не можно. Такой тяжелый тут дух, что никакая птица этого места перелететь не может».

Как известно, нефтью в России серьезно интересовались задолго до Рычкова. Ее называли «черным маслом земли», «горючей водой», «каменным маслом». Петр Первый в своих указах требовал искать нефть во всех губерниях и о находках докладывать ему незамедлительно. Нефть находили возле речки Ухты близ Печоры, где «из воды выделялся черный жир». Встречалась она и в Сибири. В 1702 году Петр I издал указ о пополнении государственных аптек медикаментами, в котором говорилось о доставке из Сибири «масла каменного». Нефть использовали для лечебных целей, но в основном для смазки телег, для иллюминации и в войсках как долгогорящее вещество.

В 1719 и в 1721 годах Петр I направил две экспедиции для обследования нефтяных залежей на Апшеронском полуострове и западном побережье Каспийского моря. Вскоре лично побывал в этих местах во время известного персидского похода. Из нефтяных колодцев близ Дербента он велел набрать несколько пудов «земляного масла» и, привезя в Москву, несколько бочек с нефтью отправил за границу, желая выяснить, «не можно ли начать оною с иностранцами торговать».

В нефти нуждались и в России. Правда, поначалу применялась она не совсем по назначению. Русские императрицы пристрастились к проведению пышных празднеств в столице, сопровождающихся зрелищными иллюминациями и фейерверками. По сообщению очевидца, на работах по подготовке новогодней иллюминации круглосуточно целую неделю трудилось более тысячи человек, а в иллюминационных плошках во время торжества сжигалось до 500 пудов топленого говяжьего сала и немало других горючих веществ. Нефть требовалась не только для праздничных иллюминаций, ее использовали и в военных целях.

Рычков первый обратил внимание правительства на нефтяные залежи Волжско-Уральского региона, подробно описал их признаки, указал координаты, побывав на западных склонах Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Как показало время, он не ошибся в своих предположениях. В апреле 1929 года геологи именно в этих местах обнаружили громадные запасы нефти и газа. Ныне в Татарии добывается сто миллионов тонн нефти в год.

В своих описаниях Рычков использовал лишь достоверные источники, относясь к ним осторожно, критически. «О свинцовых рудах, — пишет он, сказывается, что в Уральских горах на разных местах много их… и бывший тогда пробователь Яспер о доброте их хотя и уверял, и о некоторых сказывал, якобы по пробе и серебро содержат, но так как он прежде того был серебряного дела мастер, человек престарелый, и в пробах незнание его неоднократно замечено, то утвердиться в том не можно, а надлежит искусными людьми достовернее осмотреть и проверить».

Говоря о Губерлинских горах, он так же приглашает осмотреть их сведущими в геологии людьми, хотя, будучи в экспедиции Кирилова, сам не раз бывал в тех горах вместе с ботаником Гейнцельманом и находил признаки месторождения асбеста и цветных каменьев, кварца. «Но все то поныне остается без надлежащего испытания».

Приступая к рассказу о природе Оренбургского края — «поверхности и внутренности земли», он замечает, что такое обстоятельное описание требует достаточного знания в физике и в вещах натуральных, «и если все то подробно описать, то одно это может составить особую и немалую книгу». Поэтому специальные исследования он оставляет более «искусным в физике», а сам пишет только о том, что хорошо познал. Ему чужда всякая поверхностная компиляция, добытчиком географических сведений он стремится быть сам. Подчас ему не удается дать исчерпывающей характеристики тех или иных явлений, глубоко вскрыть их причинные связи, зато всюду чувствуется первичность лично добытой и пережитой информации. Он, например, не дает полную энциклопедическую классификацию животных и птиц, населяющих Оренбургский край, а выбирает наиболее интересные, хорошо им изученные типы и описывает их рукой дотошного натуралиста.

«Бобр есть такое животное, — пишет он, —которое живет на сухом пути и в воде, видом несколько похож на свинью, только имеет шерсть костистую и вместо хвоста лопатку с чешуею. Гнездо обыкновенно делают они в берегу, так чтобы всегда сквозь воду в него проходить; а если вода обмелеет, то деревьями и хворостом подпруживают воду, чтобы вход в нору всегда был под водою».

«Норка, зверок водяной, схожа на куницу, только длиннее и шерстью хороша, малым чем плоше соболя. В Башкирии и во многих степных реках ловят их собаками и лучками и продают от тридцати до сорока копеек…»

Рассказывая о красных и черно-бурых лисицах, Рычков восхищается их сказочной многочисленностью, оттого и дешевизной этого рода пушнины. «Киргизы ловят их беркутами и, гоняясь на лошадях, бьют так много, что в Оренбурге и в Троицкой крепости во время ярмарки каждое лето бывает их в привозе и продаже русским купцам от тридцати до сорока тысяч и более. По оренбургскому тарифу каждая шкурка ценится по восьмидесяти копеек».

Как свидетельствует Рычков, меховая шкура росомахи по тогдашним ценам стоила рубль, медвежья — от двух до трех рублей, заячья — пять копеек, бобра — полтора рубля…

Описывая насекомых, Рычков прежде всего называет пчел, радуется их обилию. «Домашние или ульевые пчелы по большей части у русских, а бортевых премножество в Башкирии, к чему содержатели их выдалбливают наподобие ульев сосны, дубы и другие толстые деревья, отчего оным деревьям никакого вреда не делается, и к тому времени, как роятся пчелы, вычищают, а к зиме их закрывают, чтоб мокрота и снег не вредили. Башкирцы, у которых лесные места, от сих бортевых пчел получают себе великий доход; и в размножении оных так искусны, что много таких, из которых у одного по нескольку тысяч бортевых деревьев имеется, и потому почти целые бортевые леса у них находятся, и на одном дереве бывает по два, а иногда и по три бортя с пчелами. Они более никакого смотрения не требуют, как только того, чтобы для молодых пчел всегда новые и чистые борти находились…»

Бесчисленными стадами бродили в оренбургских степях быстроногие дикие козы, так называемые сайгаки. Рычков не раз встречал их в холмистых местах по левобережью Яика, в отрогах общего сырта, в Губерлинских горах. Дикие козы так резвы, что никакая собака догнать их не может, разве что по снежному насту, по которому собака бежит легко, а коза копытами снег проламывает. «Но казаки и киргизы умеют искусно к ним подкрадываться и бьют их на пищу из ружей. Мясо их, хотя не жирно, но вкус имеет изрядный. Величиною они не больше домашней козы, только тонки, и ноги имеют длинные и сухие, шерсть на всех желтовата или светло-рыжая. Молодые ягнята в домах легко привыкают и так ручными делаются, что и выращенный не уходит, хотя б и на степь выпущен был».

Сурки, суслики, волки, медведи, кабаны, лоси, маралы, куницы, корсаки, горностаи, соколы, кречеты, ремезы, лебеди — тысячи их, десятки тысяч жили рядом с человеком, не ущемляя, а обогащая и веселя его жизнь. Но человек объявил многих из них своими врагами и начал беспощадно истреблять. Невежество и безумная алчность вытесняли из человека человека…

Но вот пришло время, и, оскудевший душой, он начал осознавать преступное свое легкомыслие как причину приближающейся своей погибели. Почувствовал вдруг, увидел, что живая природа, изуродованная им, задыхающаяся, может увлечь за собой в могилу и его, своего губителя. Эгоистически-трусливо всполошился, пытаясь спасти себя спасением своих младших братьев, завел «Красную книгу» — охранную грамоту для них…

Зверей и животных, что вольными стадами и стаями бродили по оренбургским и казахстанским степям, теперь уже нет. Их извели, истребили. Гордостью степей были тарпаны — красивые дикие лошади. «Киргиз-кайсаки, собираясь человек по двадцать о-дву-конь, их ловят и привязывают к своим лошадям за шеи арканами, и так привязанных держат по месяцу и более, и тем приобыча их, употребляют к езде, как и своих лошадей».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Рычков"

Книги похожие на "Рычков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иван Уханов - Рычков"

Отзывы читателей о книге "Рычков", комментарии и мнения людей о произведении.