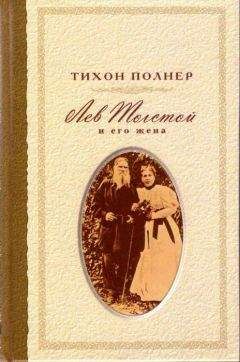

Тихон Полнер - Лев Толстой и его жена. История одной любви

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Лев Толстой и его жена. История одной любви"

Описание и краткое содержание "Лев Толстой и его жена. История одной любви" читать бесплатно онлайн.

Собрание сочинений, дневников и писем Льва Толстого составляет добрую сотню объемистых томов, а литература о его жизни и творчестве и вовсе представляется безбрежной. На этом фоне книга Тихона Полнера выделяется своей взвешенностью, автор не навязывает читателю своих мнений, не делает никаких выводов, но ему удалось очень плотно и ясно показать путь духовного развития, религиозные и душевные метания великого писателя, неразрывно переплетенные с обстоятельствами его земного существования после того, как им были созданы гениальные произведения русской и мировой литературы. Сквозь ровную и неяркую словесную ткань этой книги читатель удивительным образом ощущает колоссальную духовную энергию, которой был наделен Лев Толстой, сопоставимую разве что с цепной реакцией в ядерных материалах и приводящую к огромным разрушениям, когда она становится неуправляемой.

Пожалуй, у нас до сих пор не было подобной книги о Льве Толстом, которая бы так захватывала и держала читателя в напряжении вплоть до последней страницы и, надо думать, она послужит верой и правдой не одному поколению российских читателей.

Толстой отложил свое намерение. Но уже вскоре он снова поднял этот вопрос. Он просил жену напечатать в газетах перечень его произведений, издавать которые отныне всем разрешается. Он советовал ей сделать это от ее имени. Если же она не хочет, то за его подписью. Он осторожно добавлял: «Если же и это тебе не нравится, не делай и этого. Мне не особенно это желательно: есть и хорошие и дурные стороны такого объявления». Софья Андреевна пишет: «На предложение это я тогда не согласилась, считая несправедливым обездоливать многочисленную и так небогатую семью нашу».

В сентябре Толстой возвратился к этой теме, но снова безрезультатно. Наконец, он послал ей для напечатания в газетах полный текст отречения от платы за все свои сочинения, написанные после 1881 года.

На этот раз заявление, без участия Софьи Андреевны, появилось в газетах.

Крупные и частые неудовольствия происходили между супругами также по поводу столкновений Софьи Андреевны с крестьянами. Она вела хозяйство в имениях мужа по его доверенности. Защищая владения от набегов отдельных крестьян, она видела себя вынужденной обращаться к судебным властям. Она преследовала мужиков за потравы, за порубку леса, кражи. При желании удерживать земельную собственность и вести хозяйство все это было неизбежно. Но когда именем помещика провинившихся мужиков или баб полиция тащила в острог, Толстой оказывался в ужасном положении и переживал трагические минуты. Его предстательство перед женою редко имело успех. Все чувствовали, что, по крайней мере, формальная ответственность за хозяйственные распоряжения Софьи Андреевны должна быть снята с Толстого. В семье шли разговоры о формах официального раздела имущества.

Сам Толстой решительно не хотел больше владеть ничем. Он предложил поступить так, как если бы он умер. Наследники, так же как и в случае его смерти, должны были разделить все между собой. Состояние разбито было на 10 равных частей и распределено по жребию между девятью детьми и Софьей Андреевной. Формальная дарственная была подписана 17 апреля 1891 года.

Последним аргументом Толстого в семейных столкновениях всегда оставалась угроза ухода. Жена отвечала на нее обещанием покончить с собой.

Уход!., но куда и как мог уйти Толстой? Превратиться в безымянного бродягу? на это его не хватило даже в первые минуты восторга перед открытой евангельской истиной. Он был горд. Ему нравилось смиряться, когда в третьем классе кондуктор толкал его в спину, принимая по одежде за мужика, или когда в Петербурге прислуга гнала его от дверей аристократических знакомых. Это могло быть даже забавным. Ведь стоило ему назвать себя, и сильные мира сего стремительно выбегали на лестницу и не знали, как достойно почтить и принять осчастливившего их посещением «старого мужика». На положении «не помнящего родства» бродяги ему грозили тюрьмы, пересылки по этапам с уголовными преступниками, бесконечные унижения. Все это прекрасно выглядело лишь в мечте, в легенде: недаром художественное чутье не позволило ему докончить начатый рассказ о превращении императора Александра I в бродягу и старца Федора Кузмича.

Как раз в девяностых годах Толстой писал замечательную повесть «Отец Сергий». Его герой достиг необыкновенной славы. Со всей России стекалась к нему толпа за духовной помощью и утешением. По сложным мотивам, в которых много толстовских переживаний, отец Сергий мечтал бежать от славы людской. В его келье давно висело для этой цели мужицкое платье. Но он не бежал. И лишь глубокое падение (почти преступление) насильственно разлучили его с прежнею жизнью. Не находил в себе силы бежать от привычной жизни и Сарынцов в пьесе «И свет во тьме светит».

Самого Толстого, помимо гордости и любви славы людской, удерживали и другие мотивы.

Как всякий пророк, он чувствовал неодолимую потребность учить людей. В «Исповеди» по отношению к этой «похоти» рассеяно много сарказмов. Но после духовного перерождения страсть учительства только усилилась. Льстивые друзья уверяли, что устами Толстого говорит Бог. Громадные духовные силы великого писателя неудержимо искали выхода, и он сам страстно желал успеть в положенный ему срок жизни сказать людям все, что думал и чувствовал. Затерявшись в толпе безымянных бродяг, он должен был отказаться от пророческих функций. Он мог бы влиять лишь в очень ограниченных рамках на ничтожное количество встречных людей.

Привычная жизнь крепко держала его. И было бы величайшим чудом, если бы, оборвав все ее нити, семидесятилетний старец все-таки сделался безымянным бродягою.

Уйти иначе?., сохранить свое имя, писательство, положение? Но в таком компромиссе гениальный и искренний Толстой мог видеть только миллион напрасных терзаний для себя и семьи и перспективы бесконечных фальшивых положений.

Он склонялся к компромиссу меньшему и оставался (как говорил сам) «приживальщиком в богатой семье».

Но он мучился. Вот на удачу несколько выписок из его дневника:

«Уныло, гадко. Все отталкивает меня в той жизни, которой живут вокруг меня. То освобождаюсь от тоски и страданья, то опять впадаю…»

«Главный соблазн в моем положении тот, что жизнь в ненормальных условиях роскоши, допущенная сначала из-за того, чтобы не нарушать любви, потом захватывает своим соблазном и не знаешь, живешь так из страха нарушить любовь, или из подчинения соблазну?»

«Я живу, ведя сам со всеми детьми грязную, подлую жизнь, которую лживо оправдываю тем, что я не могу нарушать любви. Вместо жертвы, примера победительного, подлая, фарисейская, отталкивающая от учения Христа жизнь».

«Молился, чтобы Он избавил меня от этой жизни. И опять молюсь, кричу от боли. Запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя — свою жизнь».

Боль, от которой он «кричал», заставляла его иногда подготовлять уход из дома, несмотря ни на что. В источниках остались следы двух таких попыток. Вероятно, число их было больше.

8-го июля 1897 года Толстой написал жене письмо, в котором сообщал свою решимость уйти. «Решение это должно быть исполнено». Он благодарил жену за 35 лет совместной жизни и просил ее «отпустить его добровольно, не искать его, не сетовать на него, не осуждать его». Он не мог продолжать жить так, как жил последние 16 лет, то борясь и раздражая семью, «то сам подпадая под те соблазны, к которым он привык и которыми окружен…» Главное же, вступая в семидесятый год, он, как старый индус, хотел уйти в уединение, «в лес», чтобы «последние годы своей жизни посвятить Богу…»

Но Толстой не ушел, и письмо это не было передано Софье Андреевне: она прочла эти строки уже после его смерти.

Другой раз он собирался уйти через год и искал для этого помощи у одного финляндского писателя-последователя, которого никогда не видал.

Впрочем теперь, в девяностых годах, он готов был считать свой уход не подвигом, а непростительной слабостью. С конца восьмидесятых годов Толстой переживал новую фазу, или, как говорят его благочестивые биографы, поднялся на новую, «высшую ступень религиозно-нравственного развития».

3В пору восторга перед открытой истиной преобразование мира казалось легко и просто. «Стоит только» людям «одуматься», понять бессмыслицу, ужас своей жизни, и они неизбежно примут, не могут не принять — путь спасения, намеченный Христом и вновь разъясненный книгою «В чем моя вера?» Путь этот прост и легок. Он указан Евангелием и — главным образом — пятью заповедями Нагорной проповеди. Преобразование мира близко, но оно совершится не словами, не устной пропагандою, а примером, устанавливающим на виду всего человечества возможность, легкость и счастье истинно христианской жизни. Однако, ожидания неизбежного, близкого (в течение какого-нибудь десятилетия) переворота не оправдались. Люди упорно не шли в открытое для них царство Божие на земле. Отказы от военной службы по религиозным мотивам оставались единичными явлениями. Смельчаки, решавшиеся на них, терпели величайшие муки. Толстовские земледельческие колонии одна за другой распадались. Сам Толстой пробовал осуществить в личной жизни христианский идеал, но, по его словам, «обломал руки»…

Наступило разочарование — и не только в возможности быстрого осуществления истины во внешнем мире, но и в возможности осуществления ее даже в своей жизни.

Приходилось идти на примирение истины с мирской суетою, на компромиссы. Но компромиссы вызывали у Толстого отвращение. Моментами им овладевало отчаяние, и он начинал сомневаться в истинности учения… А между тем в душе совершалась постоянная, медленная работа. Она дала неожиданные результаты.

В вероучении Толстого еще раз наступила новая фаза. Теперь он уже не защищал положений, выдвинутых с такой горячностью в книге «В чем моя вера?»

О, нет! Он радовался всем сердцем, что «пережил» эти взгляды.

В чем же состояла вновь открытая истина? Теперешняя вера Толстого переносила главное дело христианина на земле из внешней области, из области поступков — во внутреннюю, в самосовершенствование.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лев Толстой и его жена. История одной любви"

Книги похожие на "Лев Толстой и его жена. История одной любви" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Тихон Полнер - Лев Толстой и его жена. История одной любви"

Отзывы читателей о книге "Лев Толстой и его жена. История одной любви", комментарии и мнения людей о произведении.